「勤美 0km 山物所」是一項為期十年的長期專案,致力於打造一個以山為核心、匯聚多元領域山友的交流平台。透過每一季舉辦的「山友會」,計畫定期邀請來自產業、政府、學術與藝術界的會員,共同分享各自的專業經驗與觀點,藉此促進跨界對話,激盪出新的靈感與可能性。第四回山友會以「巡山之悟」為主題,邀請六位分享者與二十位聽眾參與,活動採限額邀請制僅開放特定對象入會參與。

第四回山友會以「巡山之悟:用感官收集一片山林風景」為主題,聚焦於都市人渴望自然療癒的心境,思考我們如何真正感受山林的美好,並將這份感動延續到日常生活中。本次講座將邀請來自森林療癒、木藝創作、登山旅行與聲音採集等不同領域的六位專家,帶領二十位限額受邀的聽眾,從視覺、聽覺、味覺、嗅覺到觸/壓覺,全方位探索山林的魅力。山裡不需要實體的紀念物,身在其中的感動才是真正珍貴的寶藏。邀請你與我們一同用感官採集山林風景,讓自然的觸動深植心中,成為日常生活的一部分。

從鉋刀到心靈寶山,工藝與山林的對話

在「如果喚山山不來,就向山走去:鉋刀、山林與心靈的寶山」的講座中,國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮分享了他從山與工藝中汲取的智慧。他開場提到,15 分鐘內談論山這個沉重又詩意的主題,並不容易,但他堅信有些「山」值得被看見,並帶領聽眾一起走入他與山的對話。

陳殿禮來自台東,一個山海相擁的地方,他自小便在這片大自然中成長,深深與山和土地產生了聯繫。他回憶起 18 歲時首次攀登百岳向陽山的經歷,這是他與「山」的第一次深刻連結,也是他人生中無數座山峰的起點。

他的工藝人生同樣源自於對山的感悟與挑戰。從台東公東高工的木工科起步,到參加全國技能競賽獲得金牌,他的鉋刀為他打開了通往更大世界的大門。進入台北科技大學後,他不僅學習設計,更深入理解工藝作為文化的實踐,並逐漸發現工藝與生活的深層聯繫。

他強調,工藝不僅是技術,更是一種生活態度與文化的承載體。他說:「每一座山都指引我看見內心的風景。」這些山可能是實體的,也可能是心靈的山,而每一次的攀登都讓他深入了解自己、了解工藝。

陳殿禮也分享了他在推動台灣工藝發展方面的努力,從設計展覽到創建木藝產學聯盟,他始終致力於將工藝融入生活,並讓其在現代社會中重新發光。他提到,工藝的轉化過程就像一次登山旅程,從具象到抽象,從有形到無形,每一次的改變都深刻影響著文化的傳承。

在提到公益與永續時,陳殿禮談到他主導的「 SLOHAS」倡議,這一概念融合了慢活與樂活的生活哲學,強調文化、地方性、原創性、溫暖與永續性。他相信,山並不僅是眼前的山巒,有時,它是我們心中那座不曾放下的寶山,代表著文化、記憶與生活的智慧。

在講座的尾聲,陳殿禮將焦點轉向永續議題。他表示,永續不僅是科技與碳排放的問題,更是每個人與自己心靈的對話。他希望未來人們談論永續時,不僅關注技術,更要關心文化與工藝,並思考如何將工藝與生活的智慧深深根植於每一個人的心中。

登山哲學與人生旅程的挑戰與啟發

「山神賜予的禮物 – 海內外的巡山之悟」主題由趣健行創辦人楊晴媚分享。在登山尚未成為台灣熱門運動之前,趣健行創辦人楊晴媚便已用雙腳走過世界的高峰與大地。從亞洲到非洲,再到南美洲,她的足跡遍及世界各大山巔,不僅挑戰自我,也協助他人實現登山夢想。

她回憶起第一次登上非洲吉力馬札羅山的經歷,那是一次無心插柳的冒險,隊員隨意提出「去非洲吧」,結果她真的踏上了這片遙遠的大陸。站在近6000公尺的山頂,看到冰河與大地交織的壯闊景象,這一刻,她明白了這不僅是一次登山之旅,而是對自己的深刻提問。

隨後,從非洲回到亞洲,楊晴媚將目標轉向更具挑戰性的山峰,並經歷了來自阿空加瓜峰等高山的磨練。在每一次的冒險中,她強調「帶領別人之前,自己必須先準備好」,這不僅是挑戰,也是自我檢視。

2018 年,一次意外讓她摔傷,打亂了她的步伐,但她從未停下腳步。即便受傷,她仍完成了原定的八竿秘境之旅,並在 2019 年回到摔傷的地方,堅定地走過曾跌倒的路,證明了「從哪裡跌倒,就從哪裡站起來」;疫情爆發後,全球的健行計劃按下暫停鍵,這段「被困」的時間卻讓她重新發現台灣山林的美麗,並開始積極推動山域嚮導制度,讓台灣的登山文化走向專業化。

隨著疫情結束,海外健行重新啟動,她帶著一群旅人圓夢踏上吉力馬札羅山,這不僅是一次健行,更是一段人生的回應。在她的領隊生涯中,年齡不再是限制,最高齡達 75 歲的隊員依然能夠享受登山的快樂。楊晴媚也開創了「雙朝聖行程」,結合西班牙聖雅各朝聖之路與日本熊野古道,讓健行者在這段路程中不僅收集成就,更進行一場精神上的修行。

她始終堅持,領隊的責任不僅是帶領上山,更是傳遞正確的觀念,並推動健行文化的發展。透過一場場遠征,她不僅在身體上爬升,更在心靈上不斷超越自我,將登山的哲學深植每一位學員心中。

走進森林,放過自己:自然療癒的科學與提醒

「森林很想療癒你,只是你不肯放過自己。」國立臺灣大學森林環境暨資源學系教授余家斌以此標題為題,提醒我們大自然不是遠方的風景,而是身心療癒的解方。他指出,所謂森林療癒並非空泛想像,而是有科學根據的實踐:三十分鐘的森林步行能有效降低血壓與壓力,三天兩夜的森林體驗更能提升免疫力長達一個月。

他也提到,腦波研究顯示人在森林中更放鬆,反觀城市則讓人緊繃焦慮。對高齡者而言,親近森林可改善記憶力與反應力,甚至使腦部活動趨近年輕狀態。演講最後,他以扁鵲三兄弟的故事呼應主題——預防勝於治療,而森林,正是我們始終可回歸的療癒之地。

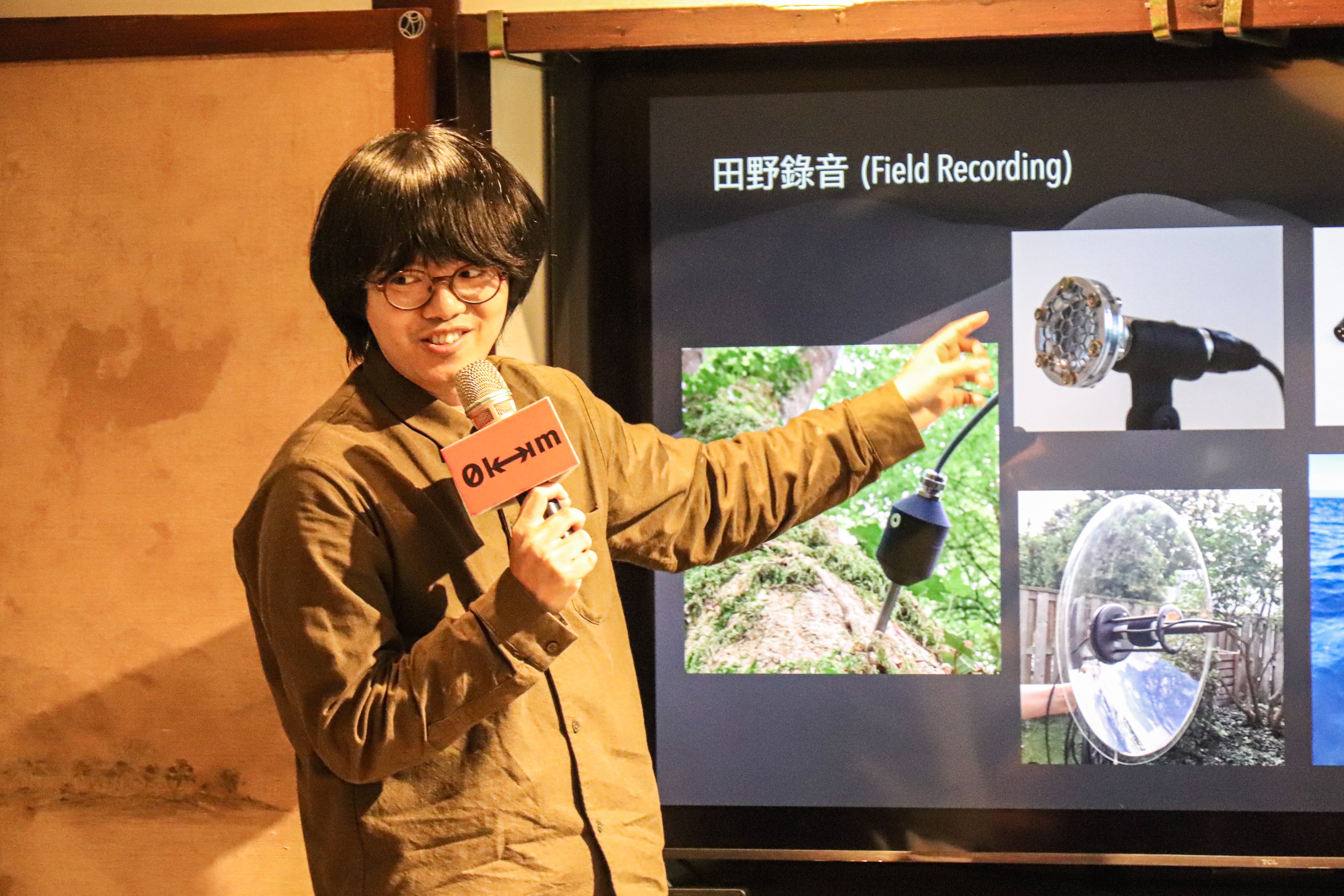

重新聆聽山海的聲音,尋找土地的語言

複耳工作室主理人馮志銘,以「找一步 – 山海圳特富野古道的聲音採集之旅」為題,將聲音視為理解環境與土地的重要媒介。在他的創作中,聲音不僅是捕捉當下的表現,更是一種與自然共振的方式。對他來說,與其用相機記錄山林的景象,倒不如靜下心來,聆聽土地的語言。其的最新展覽,便是基於這樣的理念,源自他與藝術家團隊走訪特富野古道的兩天聲音採集旅程。

在這段探索過程中,馮志銘專注於捕捉那些日常且被忽略的音符:風吹、腳步、霧氣、石頭摩擦地面的聲響。他刻意避開過於明顯的動物聲音,將焦點放在更細緻的環境音,讓觀眾感受這些微小但深具力量的音景。他認為,這些聲音本身已經蘊藏著情境的敘述,只要靜下來,就能聽見土地的故事。

展覽的核心理念是將這些原始的聲音拆解成不同的頻率,並重新組合於空間中,形成一種獨特的聲音景觀。馮志銘並未提供明確的解釋,而是讓觀眾在這些聲音中自由探索與感知。每一個聲音的呈現,都像是一個對土地的詮釋和投射,無論是高頻的霧氣聲,還是低頻的水分子碰撞聲,都構建起一個可聽的地景。

作為一名雕塑系背景的藝術家,馮志銘也強調創作的本質不僅是技巧的展示,更是一種觀點的練習。他在與視覺藝術家的合作中,學會了從不同的角度來觀察世界,並將這些視角融入到自己的聲音創作中。他認為,藝術的力量在於發現新的感動,並在每一次創作中不斷反思與自我提醒。對他來說,這不僅是一場聲音的展示,而是一個讓人重新認識與土地、自然、甚至自己關係的過程。

釀一杯有記憶的茶酒,敏感者的創作練習

Mikey Chen 是 S.C Lab 仃杉茶酒的創辦人,一位從設計背景走入釀酒世界的創作者。他為品牌命名為「Sensory Creature Lab」,意思是「敏感生物實驗室」。這個名字不只呼應他們所依賴的微生物、酵母技術,更象徵了一群對味道、記憶與文化極度敏銳的創作者,用氣味記錄土地、用酒液轉化記憶。

他的故事始於東北角的雙溪——祖父曾是金瓜石的礦工、父親在礦區成長,他自己則由阿嬤帶大,童年在茶園與泥土之間成形。國中時他前往紐約求學,大學主修產品設計,畢業後投入互動科技領域,習慣了系統邏輯與城市節奏,卻也在心裡留下了那個始終沒能解答的問題:「離開城市,我還能創造什麼?」。

2019 年,Mikey Chen 選擇回到台灣。隨著疫情爆發,他長時間留在雙溪,無意間回到茶園,也與退休的大伯重新建立關係。大伯每天親手採茶、製茶,只為自用,從不為售。他泡茶、釀茶酒,只與朋友與家人分享,這樣的生活深深觸動了 Mikey,也讓他開始想像,如果能用這些茶,創造一種能被更多人共享的方式,會是什麼樣貌?

轉捩點發生在某個夜晚,Mikey 大伯打開一個大桶子,裡頭是用高粱與米酒泡製的茶酒,酒氣強烈,茶味隱隱。那一口讓 Mikey 心中浮出一個問題:「能不能有一種茶酒,一入口就是茶的味道,而不是被酒精搶走了風采?」於是他開始實驗,把家裡的茶葉交給來自加拿大的釀酒師 Pouria,一起嘗試以蒸餾方式保留茶香。

他們從自家茶園出發,擴展到木柵、新竹、南投與阿里山,與不同的茶農合作,將各地的茶香轉化為可流動的氣味語言。他們釀的茶酒,不走濃烈路線,而是讓人能品出茶的細緻、發酵的層次,以及風土的記憶。每一次釀造,都是一次地方氣味的保存,也是文化的重新詮釋。其中一款代表作 Odin,融合來自南投的炭焙龍眼、阿里山的紅茶與礦區邊緣的頂山紅茶,氣味飽滿而層層堆疊。這款酒被命名為 Pouria 孩子的名字——那年 Odin 出生的同時,第一桶成酒也入瓶,這份雙重的生命記憶,被封存在那一口溫潤的琥珀色酒液裡。

S.C Lab 的起點很簡單,只是想讓茶園裡的記憶,能被更溫柔地保存與分享。但它慢慢變成一場文化的行動,從三港村出發,Mikey 和團隊重新與村裡的長輩建立連結,一起泡茶、釀酒,讓外國的釀酒師 Pouria 上山採茶,親身參與製程,讓來自不同文化背景的技術者,也能用味道回應這片土地。

S.C Lab 相信,茶酒不只是酒,而是記憶的延伸,是把台灣這片土地的氣味與生活方式轉化為語言的一種方式。如果日本有清酒、韓國有馬格利,那台灣,或許也能擁有自己的茶酒文化。接下來,S.C Lab 亦計畫在茶園中建立一座開放型實驗室,讓人們不只是在瓶身之外認識茶酒,而是能親手觸摸茶葉、聞到土地的香氣、理解茶酒背後的工藝與情感。「我們不是為了商業才開始,而是從分享開始。」Mikey 如此說道。

當大家在 bar 台前舉杯時,S.C Lab 更希望,這不只是舌尖上的風味,更是一種文化的再連結,是一段記憶的重現。

從設計出發,拉近人與自然的距離

由水越設計創辦人、都市酵母發起人周育如(Auga)所推動的「山林製造」,是一個以設計為方法、以森林為本質的社會設計品牌。她與林業署攜手合作,展開一項橫跨臺灣 26 處森林場域的計畫,嘗試在國家森林遊樂區、平地森林園區與林業文化園區中,開展兼具理念與日常性的零售空間。這些被統稱為「26 森」的據點,涵蓋全臺共 19 處國家森林遊樂區、3 處平地森林園區與 4 處林業文化園區,目前已於四林平地森林園區與知本國家森林遊樂區率先啟動示範據點,從空間改造、品牌建置到營運模式與內容策展,逐步形塑森林公共場域的嶄新樣貌。

「山林製造」的核心在於重新理解人與森林的關係。透過品牌通則的建立、減法美學的導入、導覽志工的規劃與營運制度的重塑,它不僅是商品的選物計畫,更是一種生活方式的實驗。店內陳列來自國產木材的小物件、地方小農的選品、關於森林的出版品與教育體驗,並透過敘事性的空間設計與導覽路徑,讓人們在日常中重新靠近森林,感受土地的節奏與資源的價值。

這項計畫不僅希望提升民眾對森林的認識與參與,也致力於成為地方創生與綠色經濟的實驗場。從與各地分署、設計團隊、地方社群的合作出發,「山林製造」期望建立出一套可被複製與擴散的模式,逐步推展至全臺 26 處森林場域,串聯在地與中央、設計與政策,形塑一種嶄新的森林生活提案,讓消費成為支持永續的起點,也讓走入森林的方式有更多元的選擇與想像。

Editor / Jonathan Tseng

Photo & Information Credit / 勤美 0km 山物所

More Info / 更多活動資訊請至勤美 0km 山物所官網了解更多。