對於 2025 大阪世博的想望源於漫畫家 浦澤直樹 感召。1970 年大阪萬博的盛事、諾大的太陽之塔與各國家館的復古未來建築,建構了日本對未來想像的集體潛意識。作為世代記憶的某種延續,2025 年重返日本大阪的萬國博覽會,是作為半世紀前無緣經歷那段感動的人們,補寫遺漏章節的機會。

夢洲 —— 位於大阪灣的人工三島之一,最初僅作為垃圾處理場預定地。隨 1988 年「大阪科技港計畫」(テクノポート大阪 計画)公布,夢洲被納進臨海新都心的發展藍圖,意欲紀念大阪建市百年並強化都市東西發展軸線之核心節點。然而,1990 年代日本泡沫經濟崩潰,島嶼願景隨之沉寂,再經歷奧運申辦失敗後,一度轉型為貨櫃港區。直到 2016 年,夢洲成功爭取 2025 年世界博覽會舉辦資格,地鐵中央線延伸至此,宣告昔日「負的遺產」從此走向國際舞台,揭開大阪都市重生的序幕。

世博會的歷史軌跡

世界博覽會自 1851 年倫敦「萬國工業博覽會」開創以來,從工業革命後的技術展示逐漸演化為人類文明與未來想像的公共平台。艾菲爾鐵塔之於 1889 年巴黎世博象徵現代工程的突破;1970 年大阪世博以「人類的進步與協調」為題,成為日本戰後現代化的重要里程碑。近年世博主題愈加聚焦於全球性議題,例如 2010 年上海世博關注都市化帶來的創新與挑戰,2015 年米蘭世博則探討食品安全與環境永續,2021 年杜拜世博結合再生能源展示科技想像。2025 年大阪世博會則以「設計一個生命閃耀的未來社會」為題,回應當下共同的文明挑戰。

1970 與 2025 的跨世重訪

1970 年大阪世博匯聚 77 個國家參與、一座「太陽之塔」、一次文化集體記憶的創建,構築主題「人類的進步與協調」:關於科技日新與世界和平的普世信仰。此屆世博會不僅對日本的經濟發展產生深遠影響,也對文化、藝術領域,如浦澤直樹漫畫《20 世紀少年》所呈現對未來的深刻反思與憧憬。時空推演,半世紀後的 2025 大阪世博承接此歷史脈絡,延續經典標誌,並以全新的「大屋根」為場域核心,探索環境保護、未來生活及國際合作議題,藉由科技與材料實驗,建構人與自然共生的空間可能性。

大屋根:自然建築新樂章

由日本「自然派」建築師藤本壯介所設計的大屋根,以直徑 675 米、寬 30 米的環型木構造,融合木造建築接合技法、現代工程及自然語彙。這座世界最大規模的木造建築深受日本傳統木工技藝啟發,將自然律動與文化體驗展顯於建築之中,為觀者提供一處開放且流動的空間感知體驗。大屋根不只是建築,也是一種場域樂譜,一處乘載眾人精神的大尺度體驗,如 藤本壯介 說道:「希望每一位遊客都能感受到,這片天空是全世界所共享的,多元且包容的」。

亮點展館巡禮

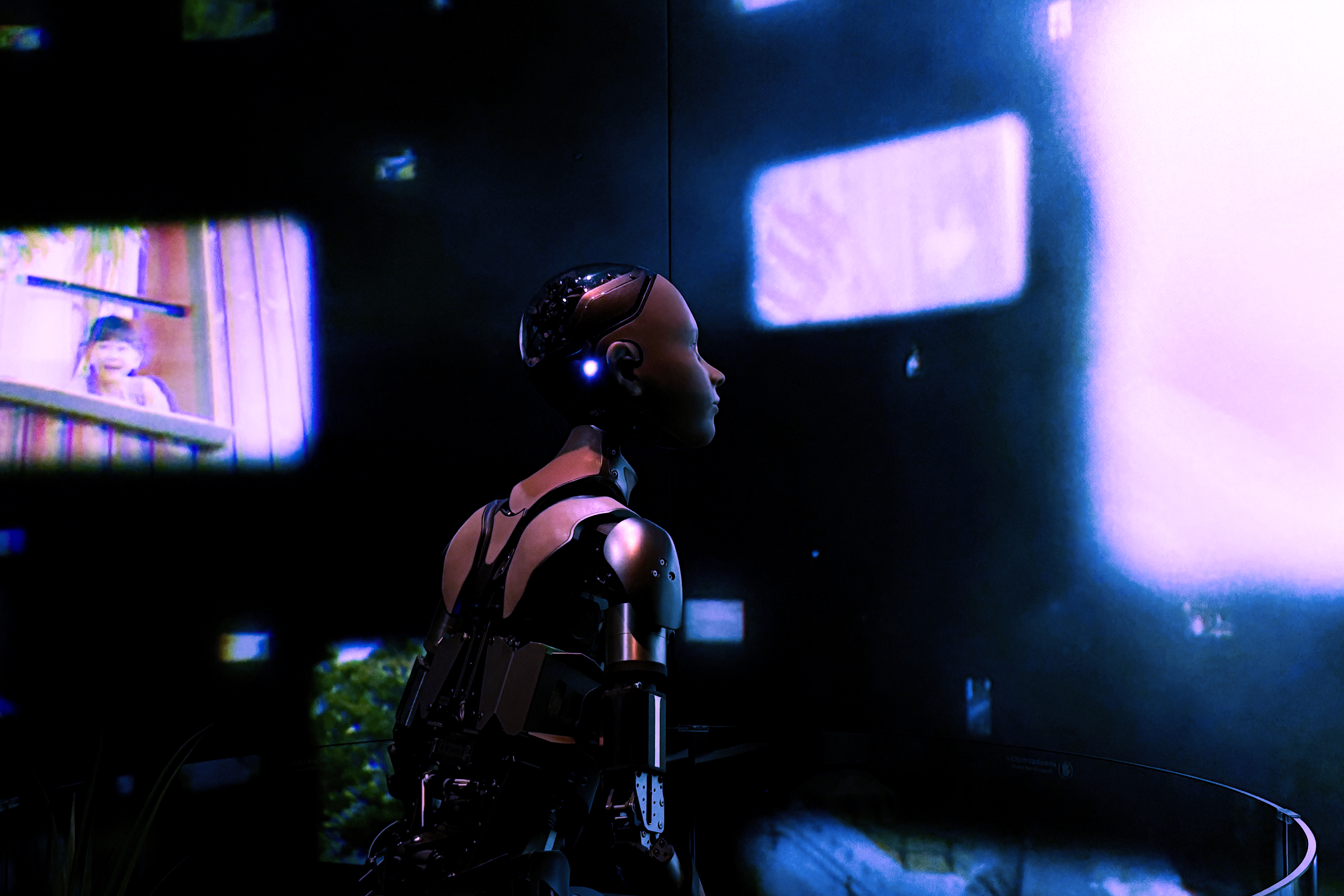

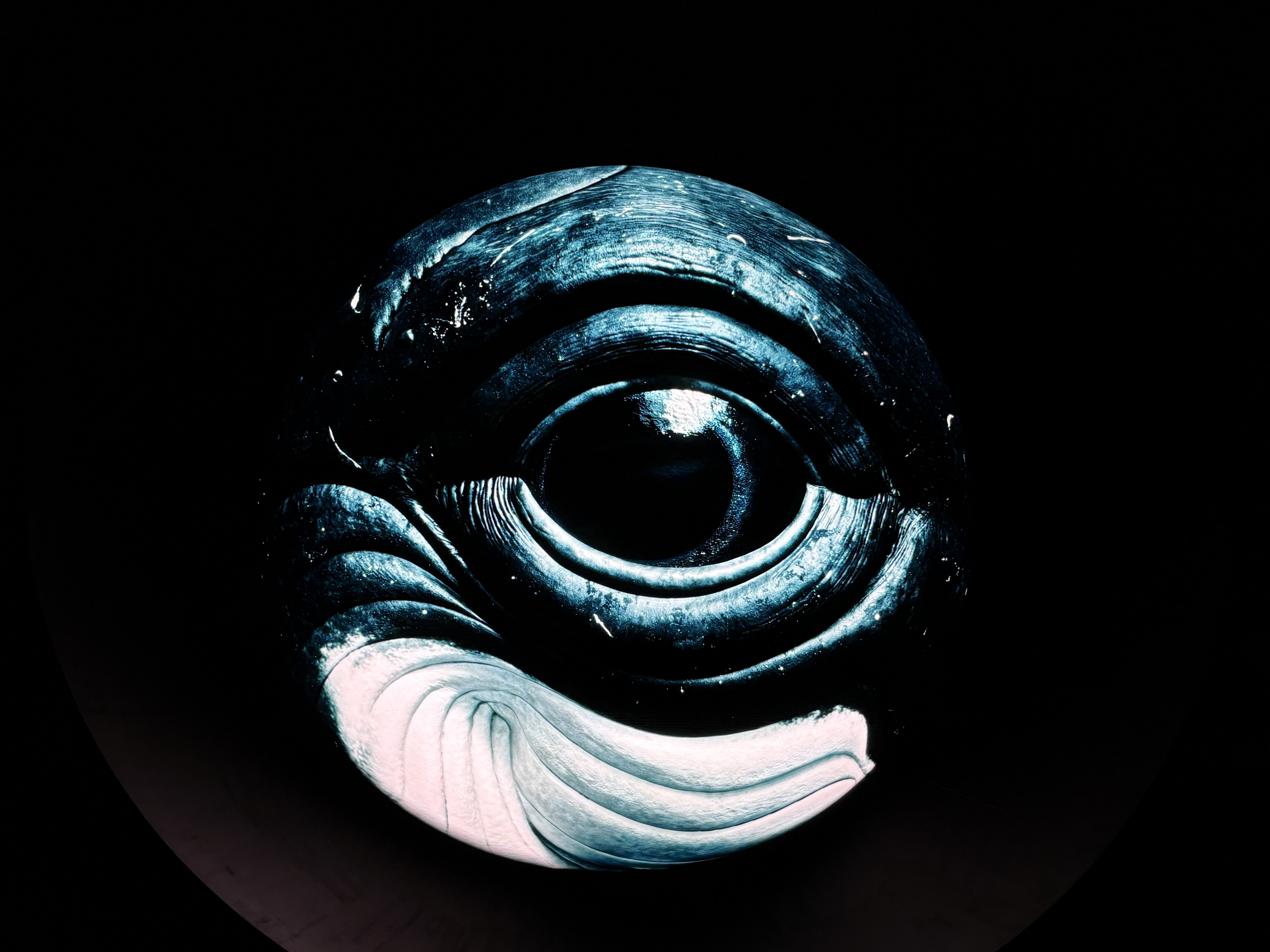

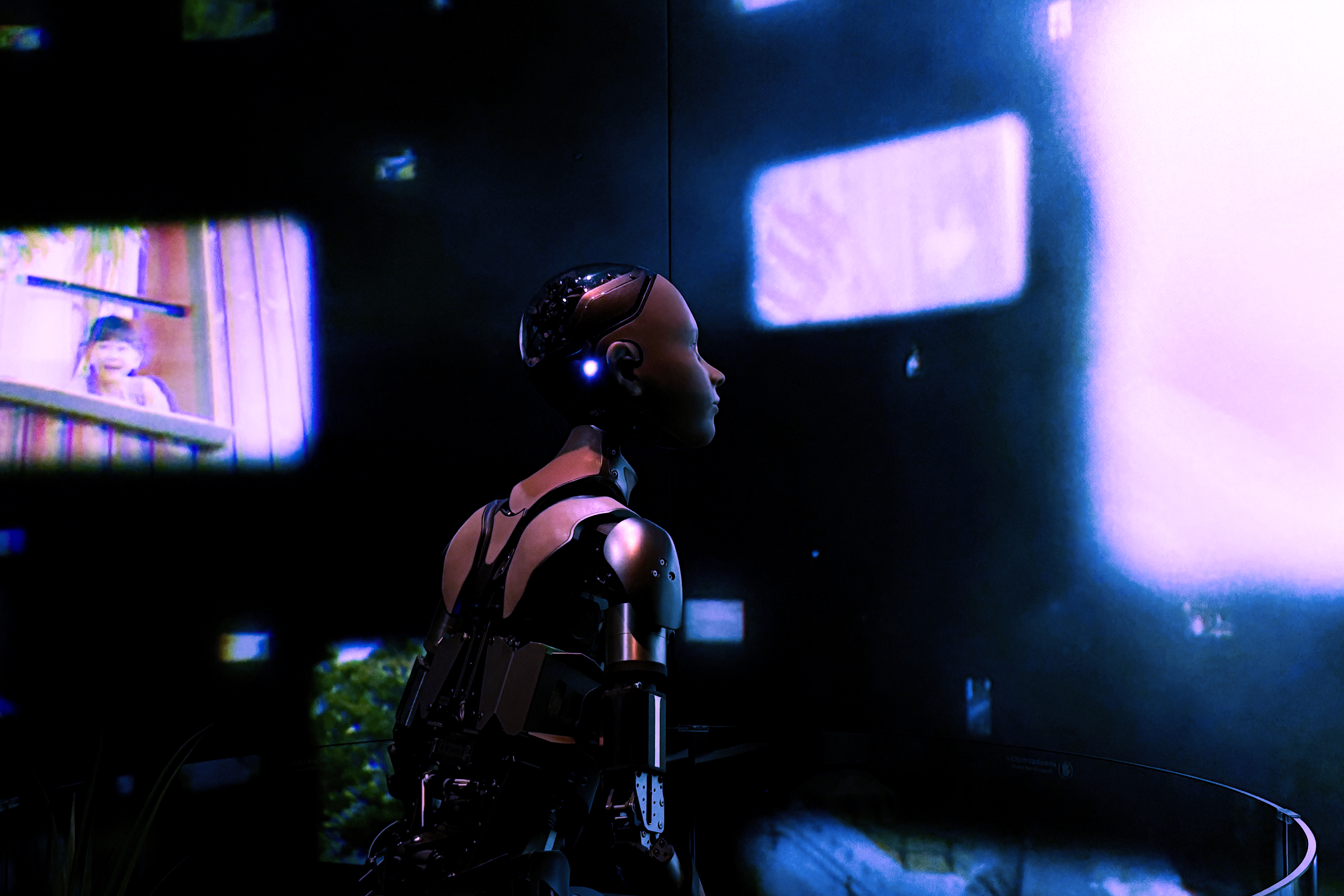

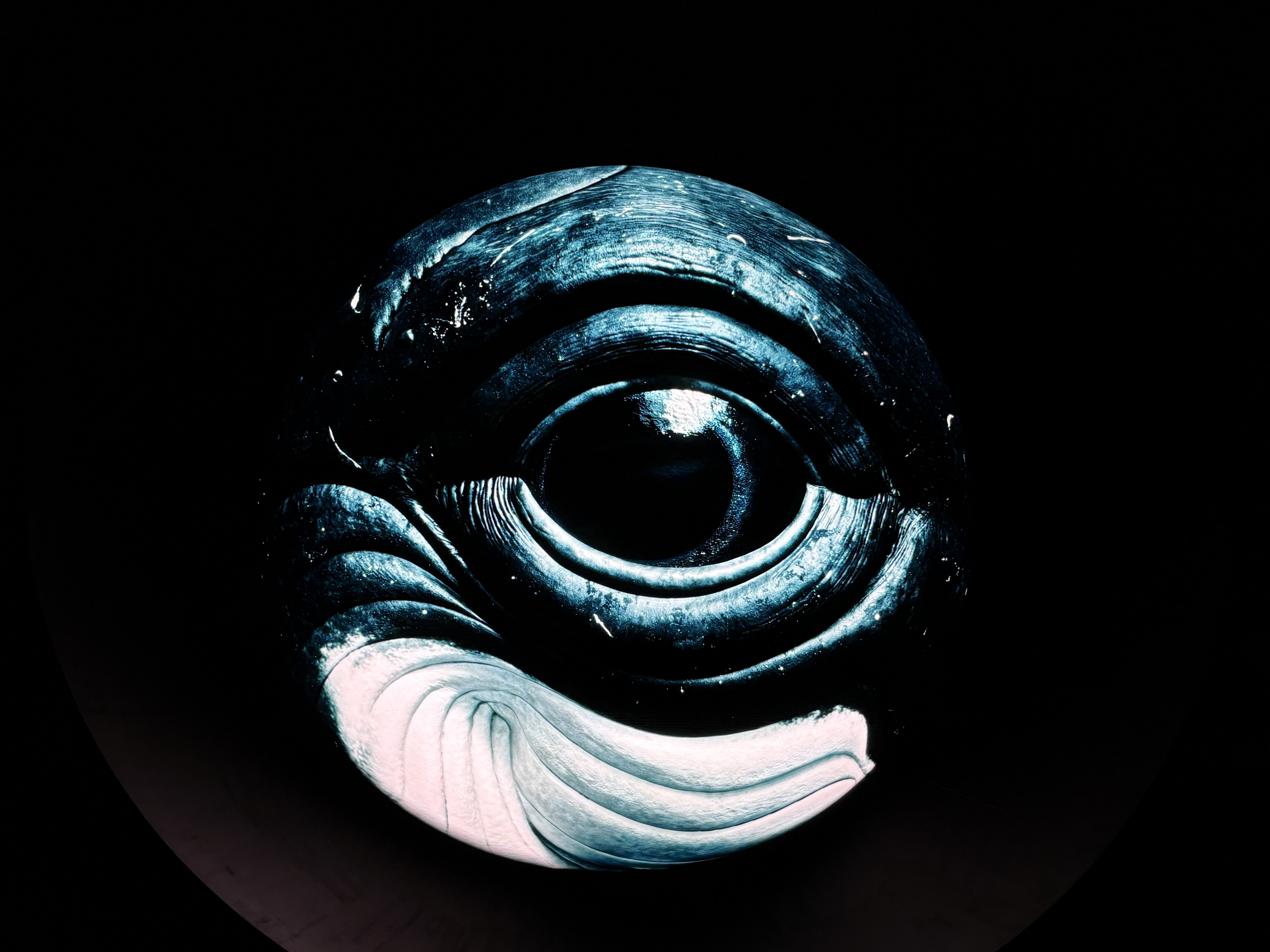

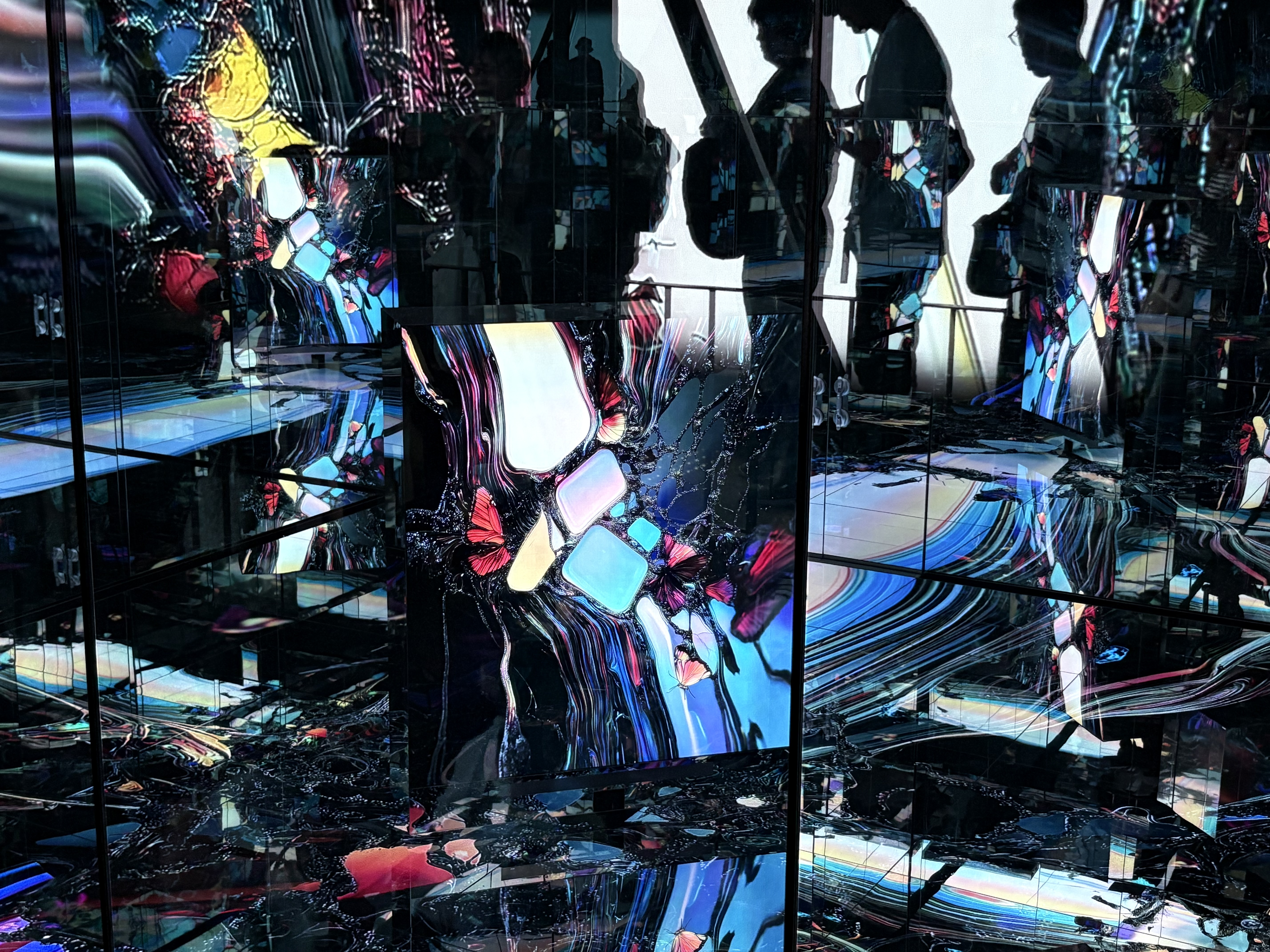

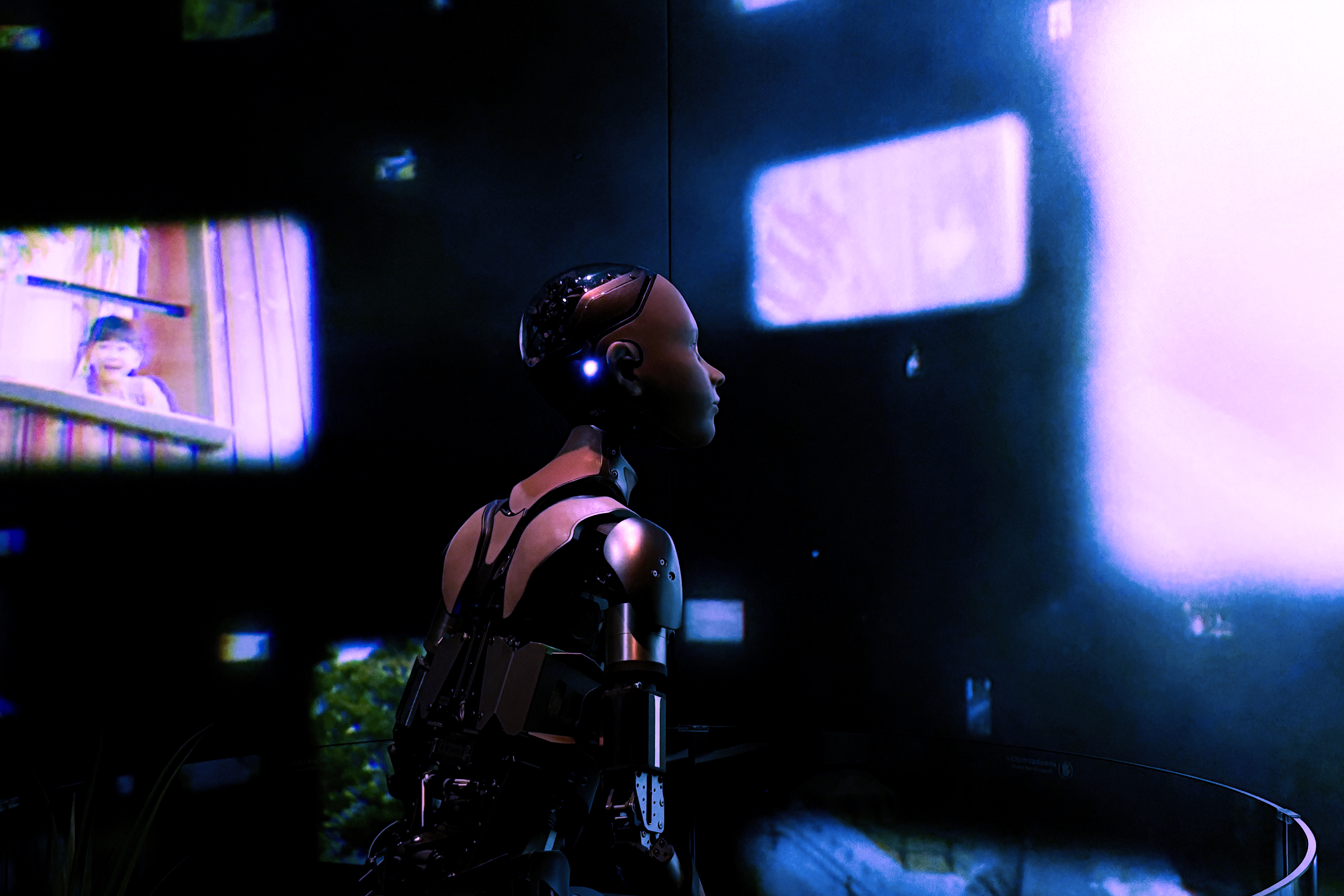

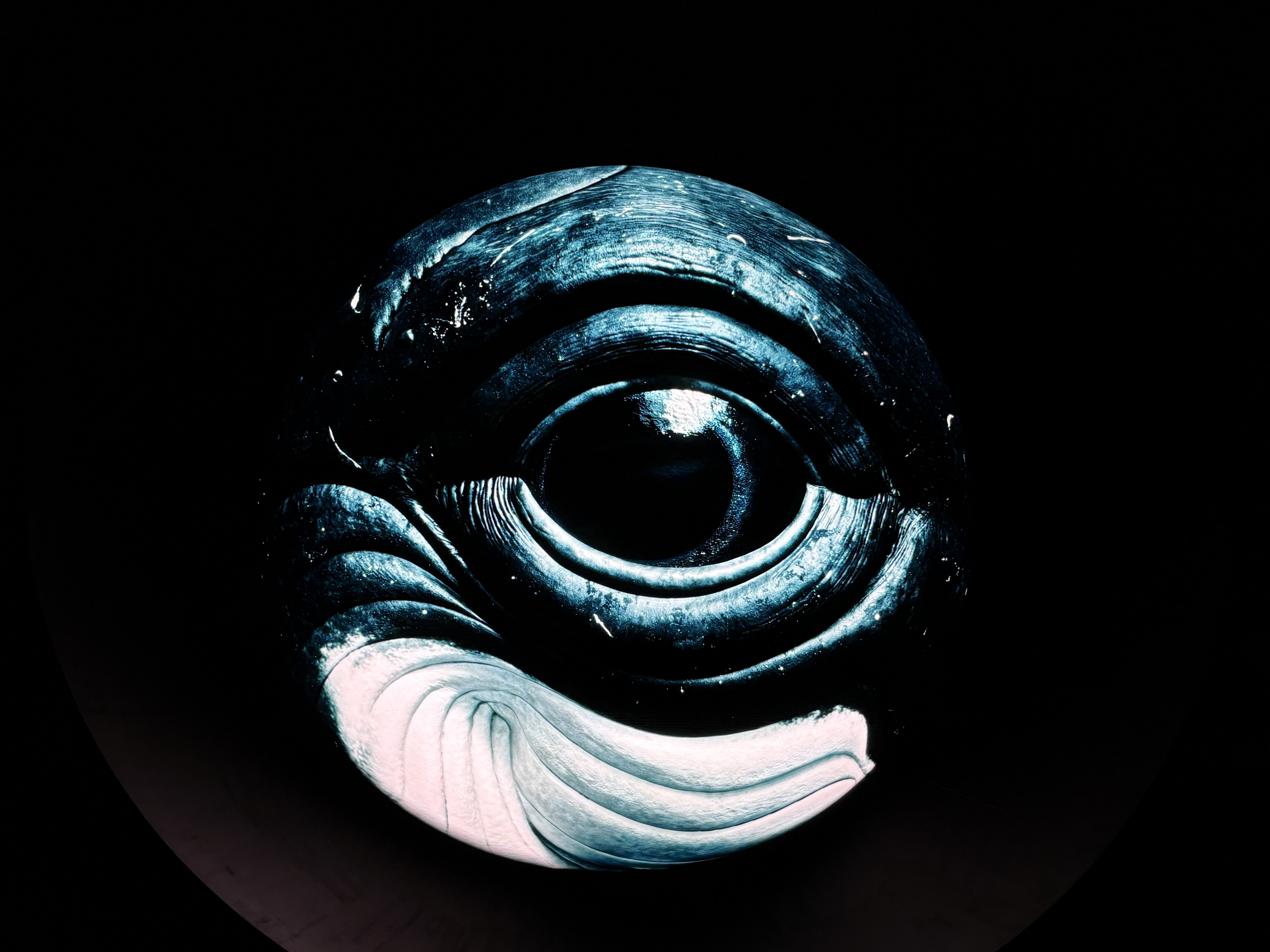

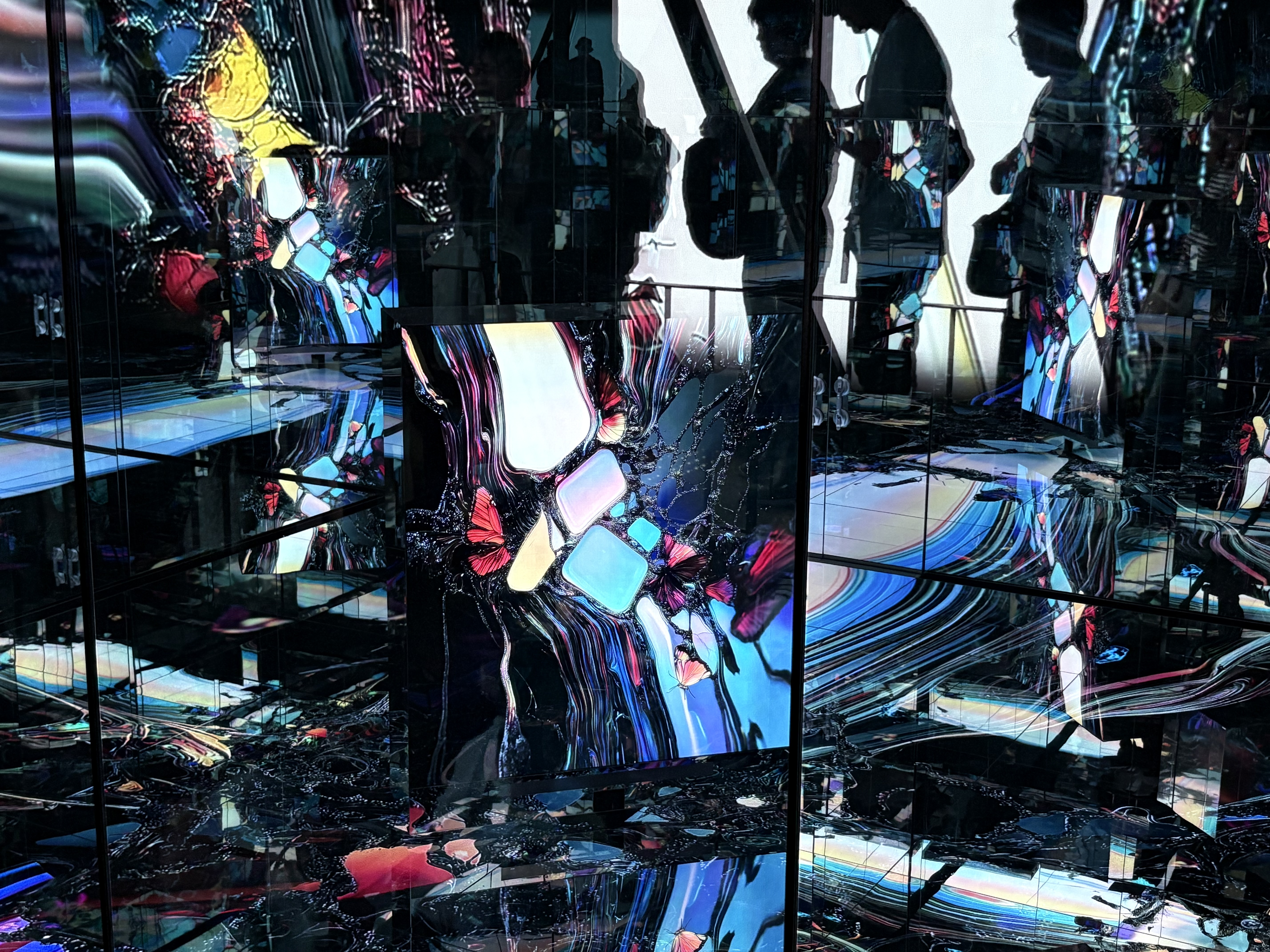

作為都市與建築領域的工作者,特別和各位分享幾處本次遊歷世博後仍留有深刻印象的展館。主題館中,由新媒體藝術家落合陽一的「null²」以其「數位自然」的創作理念,透過鏡像與科幻光束營造出解離且高度沉浸的空間,使身體與數位光影環境的界線模糊;「Blue Ocean Dome」建築結構由獲普立茲克建築獎建築師坂茂設計,內部展覽則由日本設計師原研哉負責,結構本身就是對環境永續與海洋議題的回應,尤其是半球型劇場的視覺藝術表現,必喚起觀眾對環境議題的震撼哀鳴。此外,本屆世博亦有不少以海洋、水元素所設計的國家展館,葡萄牙館就是其一。由隈研吾建築師設計,外觀選用回收繩索懸掛搖曳,側面的流線開口擺盪猶如海洋母親正以溫柔神情生動地看照著我們。

我們能否設計一個更好的未來?

此次大阪世博行,或許難以還原我對《20 世紀少年》裡 賢知 對當時世博那般刺激與震撼。也是,畢竟我們已生活在各式資訊極易取得的時空背景。於是,我的觀覽便更多著重在主題館所提供的獨特沉浸體驗,以及國家展館各式獨特文化建築的呈現。從夢洲再生、大屋根的空間哲思,至各個展館所描繪的未來想像,2025 大阪世博不僅是對全球科技與人文交流的場域,更反思人類與環境的倫理共生問題。想,我們目睹的不僅是設計語彙的自然流動,更是文明在毀與立之間,持續書寫的無盡可能。

Author / Aaron Linn 電子羊

Editor / Jonathan Tseng

Photo Credit / 大林組株式會社、Aaron Linn 電子羊

More Info /

展館預約:官網預約分為兩個月、七天、三天前三階段,每階段僅能中選一活動,務必全程參與。入場後可線上預約部分展館,並前往主題館掃 QR Code 進行當日補位。

觀展方式:避開展館高峰。熱門展館雖具話題性,但有時排隊與實際觀展體驗不一定成正比,部分展館建築本身即具高度可看性,建議依個人興趣選擇。