![14. Test Pattern [100m version], audiovisual installation, 2013, Ryoji Ikeda](https://www.trensse.com/wp-content/uploads/2025/06/14.-Test-Pattern-100m-version-audiovisual-installation-2013-Ryoji-Ikeda.jpg)

![14. Test Pattern [100m version], audiovisual installation, 2013, Ryoji Ikeda](https://www.trensse.com/wp-content/uploads/2025/06/14.-Test-Pattern-100m-version-audiovisual-installation-2013-Ryoji-Ikeda.jpg)

數字既是邏輯的起點,也是感性的終點。

我們用它來編碼世界、分割時間、衡量價值,

然而,也可能在一組冷靜的序列中,感受到最深沉的情感波動。

數字,是我們的共通語言,是人類文明從結繩記事演化而來的認知奇蹟。它讓抽象可測、無形可見,滲透進日常生活每個面向,改寫我們對世界與生命的理解。看似中立精確的數字,其實並非客觀事實,而是人為建構的意義系統。當代社會中,數字主導了我們的價值體系:社群追蹤、薪資水平、股市曲線、健康指數乃至壽命年限,無不被換算成可比較的數值。人類在數字之網中愈陷愈深,也愈加遺忘:被衡量的不一定是真實,追求最多的也不一定是值得的。

對許多日本藝術家而言,數字不僅是計算的工具,更是一種介入歷史、感知時間與探索存在的創作語言。從戰爭創傷到科技社會,他們將數字轉化為情感的容器、哲學的提問,讓人從中看見記憶的纖維、生命的節奏與價值系統的鬆動。他們的創作試圖在數字中找回人性,在秩序的縫隙裡發現詩意,帶領我們重新思考:什麼能被衡量?又是什麼,無法以數值來定義?

當數字作為記憶與存在的載體

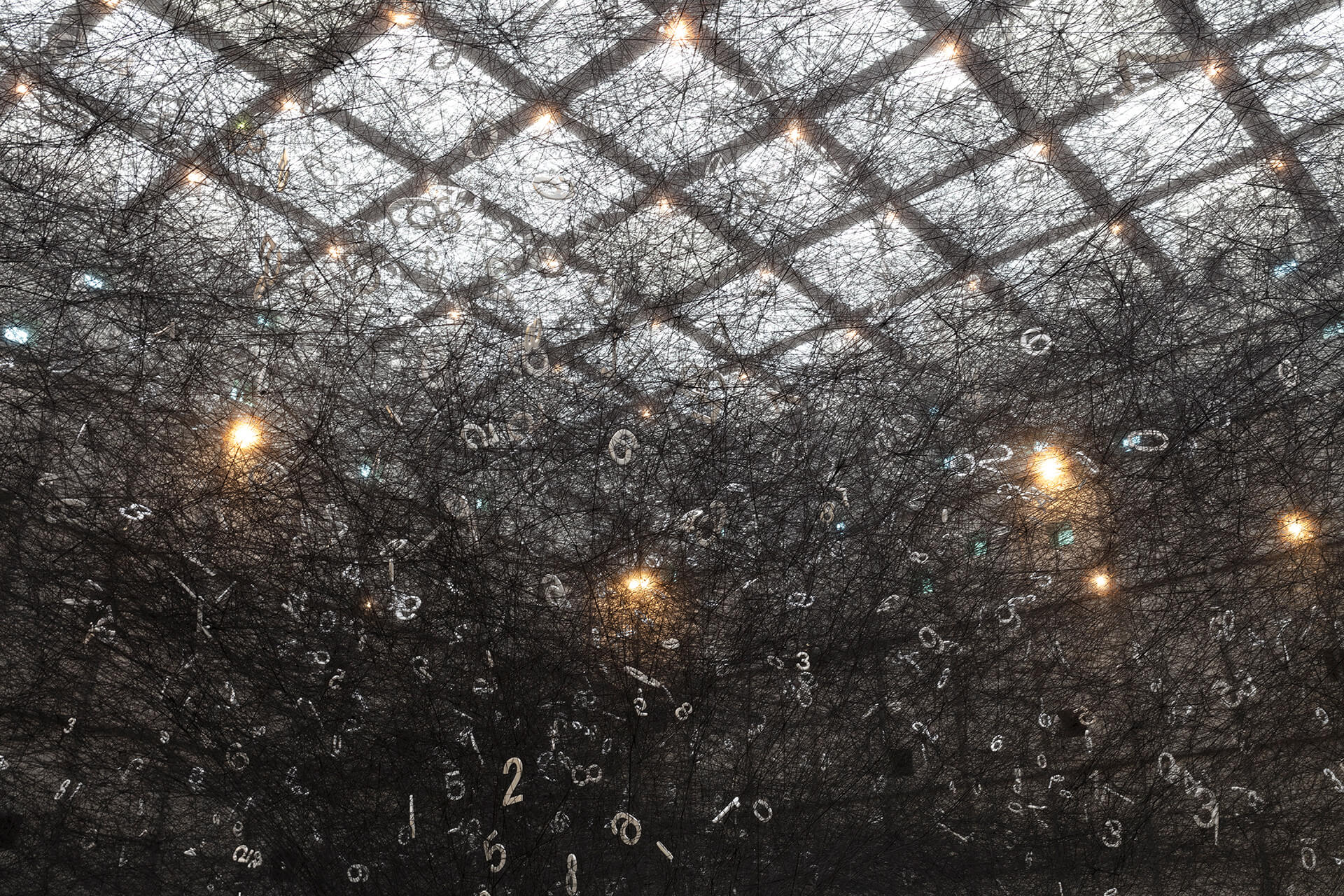

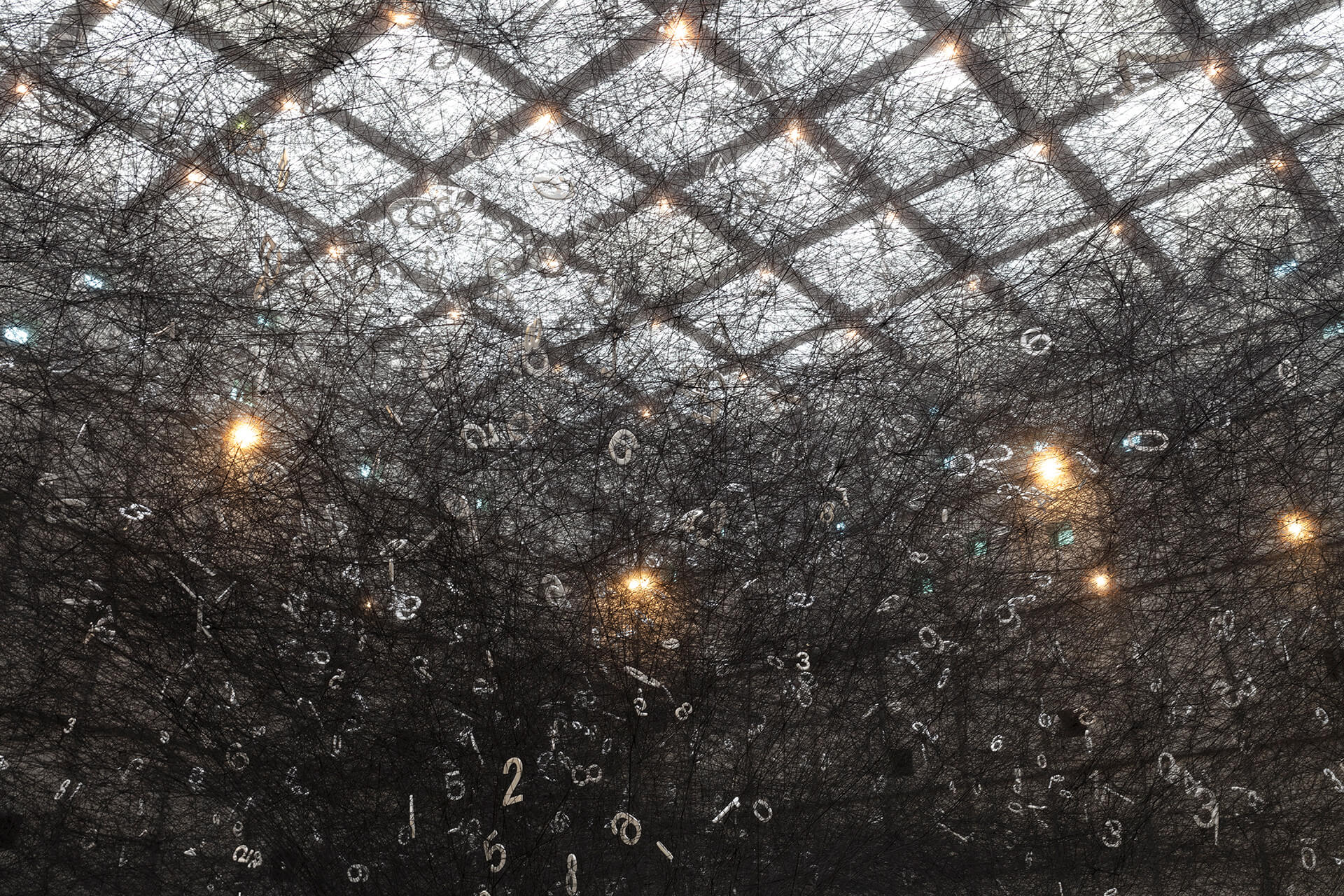

藝術家鹽田千春( Chiharu Shiota, b. 1972 )擅長透過線與物的編織,勾勒出一張張生命與記憶交織而成的情感網絡。 2020 年,她於波蘭 Muzeum Śląskie 展出大型裝置作品《 Counting Memories 》,以數千條黑線構築龐大的立體結構,懸吊於空間中的上千個巨型數字符號,如同人體的腦神經網絡,觸動觀者心中某種潛藏的記憶迴路。每一個數字在觀者的意識中被主動解構與重組,成為私密的密碼,開啟通往個人創傷、誕生、離別與死亡的記憶之門。看似冷靜的符號,在視覺與心理的層層交織中,脫離測量與計算的中性工具,而轉化為回憶的載體、情緒的繭,甚至是心靈旅途的座標點。在她營造的詩意空間中,數字成為跨越個人與歷史的共同精神標記,將觀者纏繞進時間與情感交織的夜空之中。

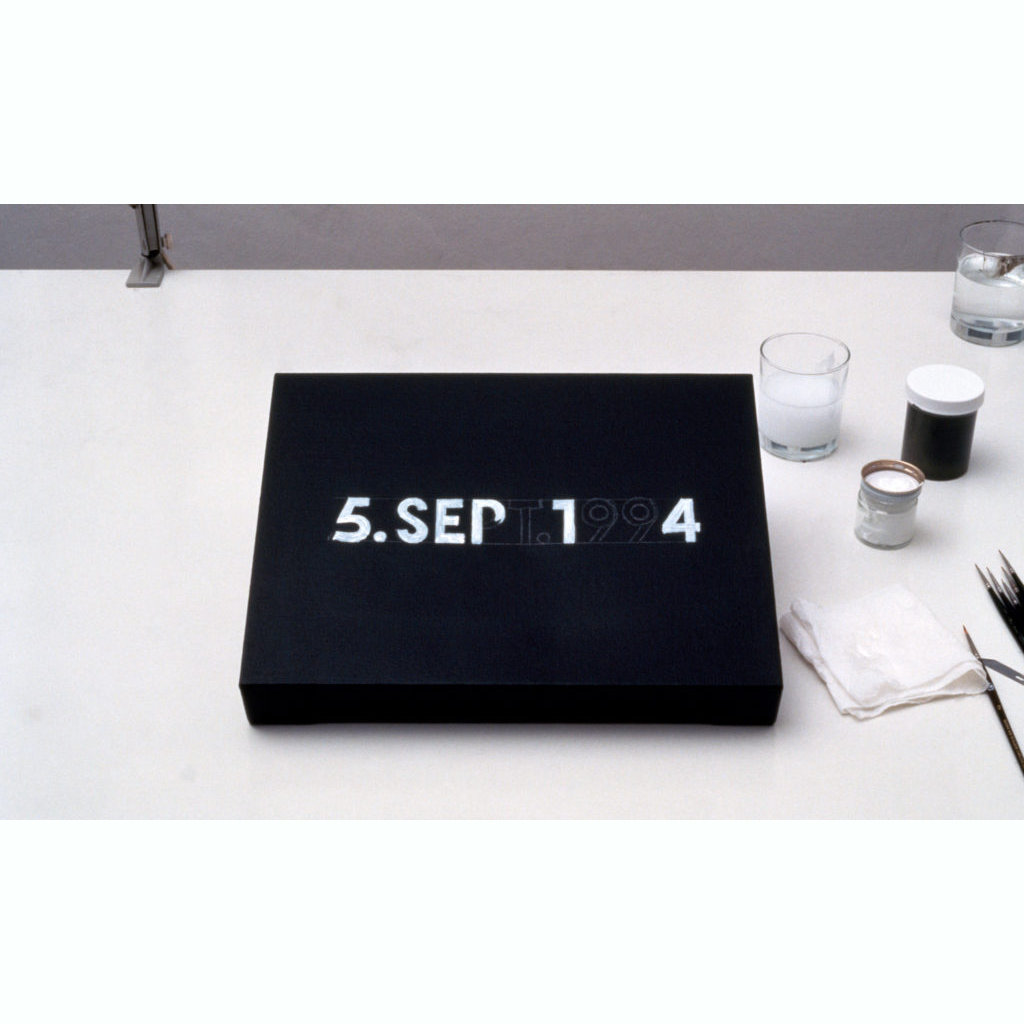

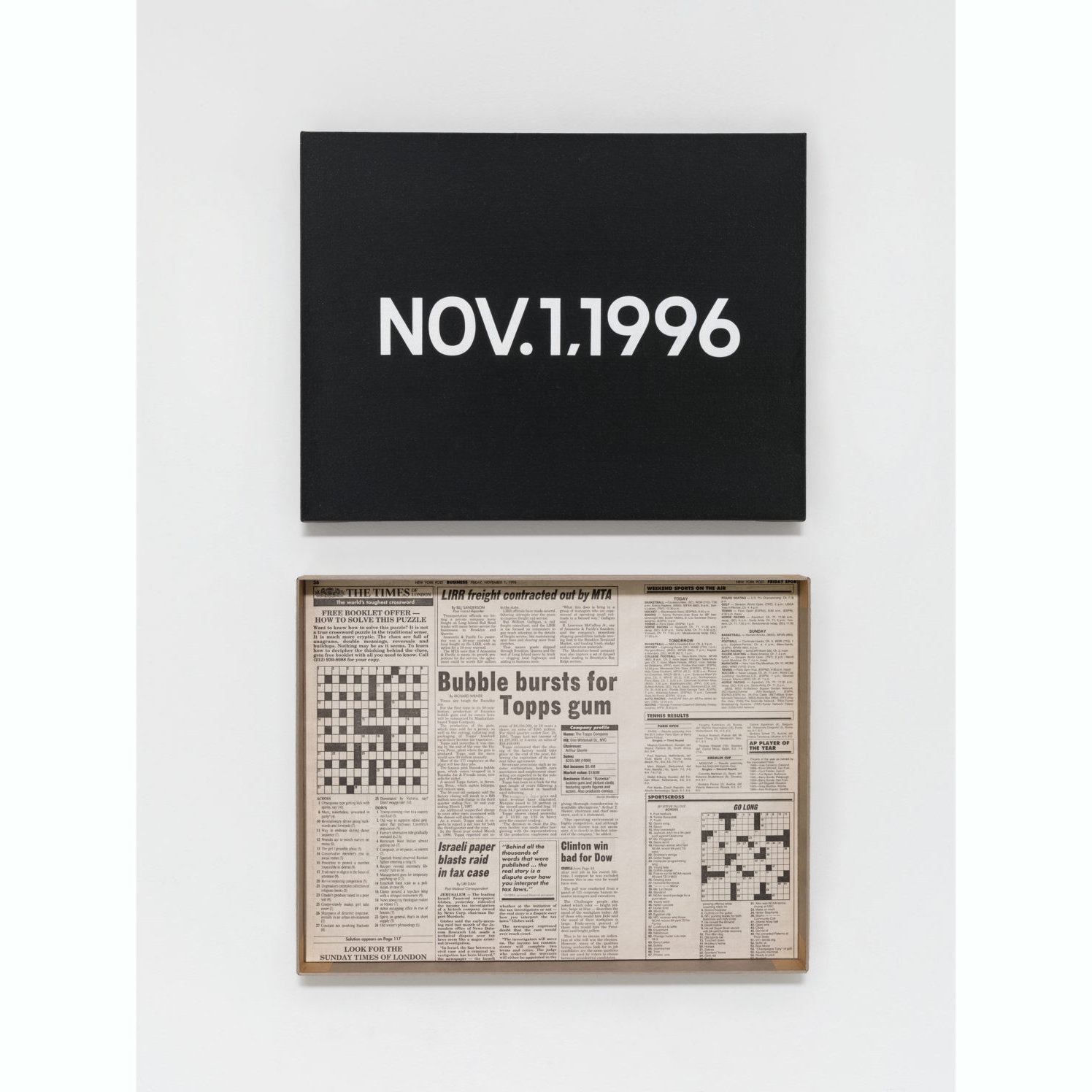

若說鹽田的數字是纏繞、感性的,那麼河原溫( On Kawara, 1932-2014 )則將數字推向極致的簡約與儀式化。他自 1966 年起創作《 Today 》系列畫作,直到去世前共留下逾三千幅。畫作以壓克力白字標示當天日期,搭配紅、藍、灰等單一背景色塊,文字依所在地語言書寫。這是一場無聲、無解釋的日常實踐,日復一日地書寫「今天」。

這樣的創作乍看冷靜重複,實則是一場對「存在」的執著書寫與哲學詰問——我是誰?今天是哪一天?我為什麼還在?河原溫以數字作為存在的證明,將自己生命的流動壓縮進一幅幅畫布,如同將人生還原為一組組冷靜卻執著的存在性元數據( metadata ):不是他生活的內容,而是他與時間最低限度的共同紀錄。在這個對數據近乎妄想的時代,他的理念也意外預示了現代人對監控、紀錄與數據治理的焦慮與反思。

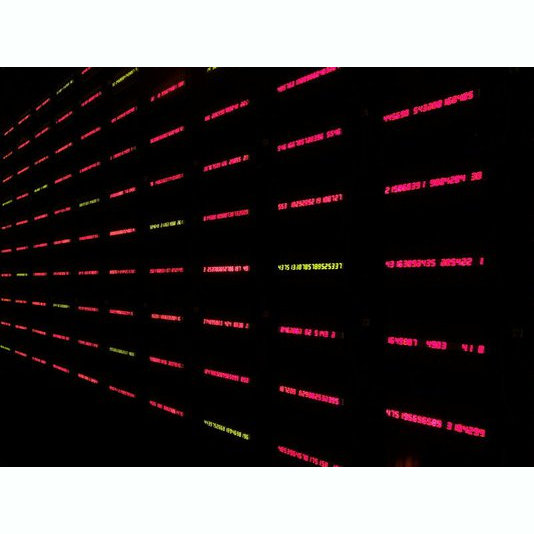

宮島達男( Tatsuo Miyajima, b. 1957 )將數字轉化為一種流動的精神生命體。自 1980 年代以來,他以 LED 數字顯示器為核心創作,讓 1 至 9 不斷閃爍變化,如同宇宙的呼吸,在閃現與熄滅之間展現時間與生命的韻律。他深受佛教對輪迴與無常的思考啟發,刻意排除象徵終結與虛無的「 0 」,藉此拒絕死亡、肯定生命的持續與流轉。

他視「 8 」為所有數字的母體,符號形狀象徵無限與循環。他的裝置作品如同自足的宇宙系統,每個數字的閃現皆代表一個獨立生命的律動,節奏各異,彼此共振交織,構成龐大而靜默的存在網絡,如同每個個體在自身的時間軌道上展開獨特旅程。當觀者凝視這些閃動的數字時,也許難以分辨此刻的「 3 」與前一刻的「 3 」有何不同——正如生命,短暫卻不重複,脆弱卻閃耀,在無窮輪迴中留下難以抹滅的光點。

從感官暴風到詩意粒子

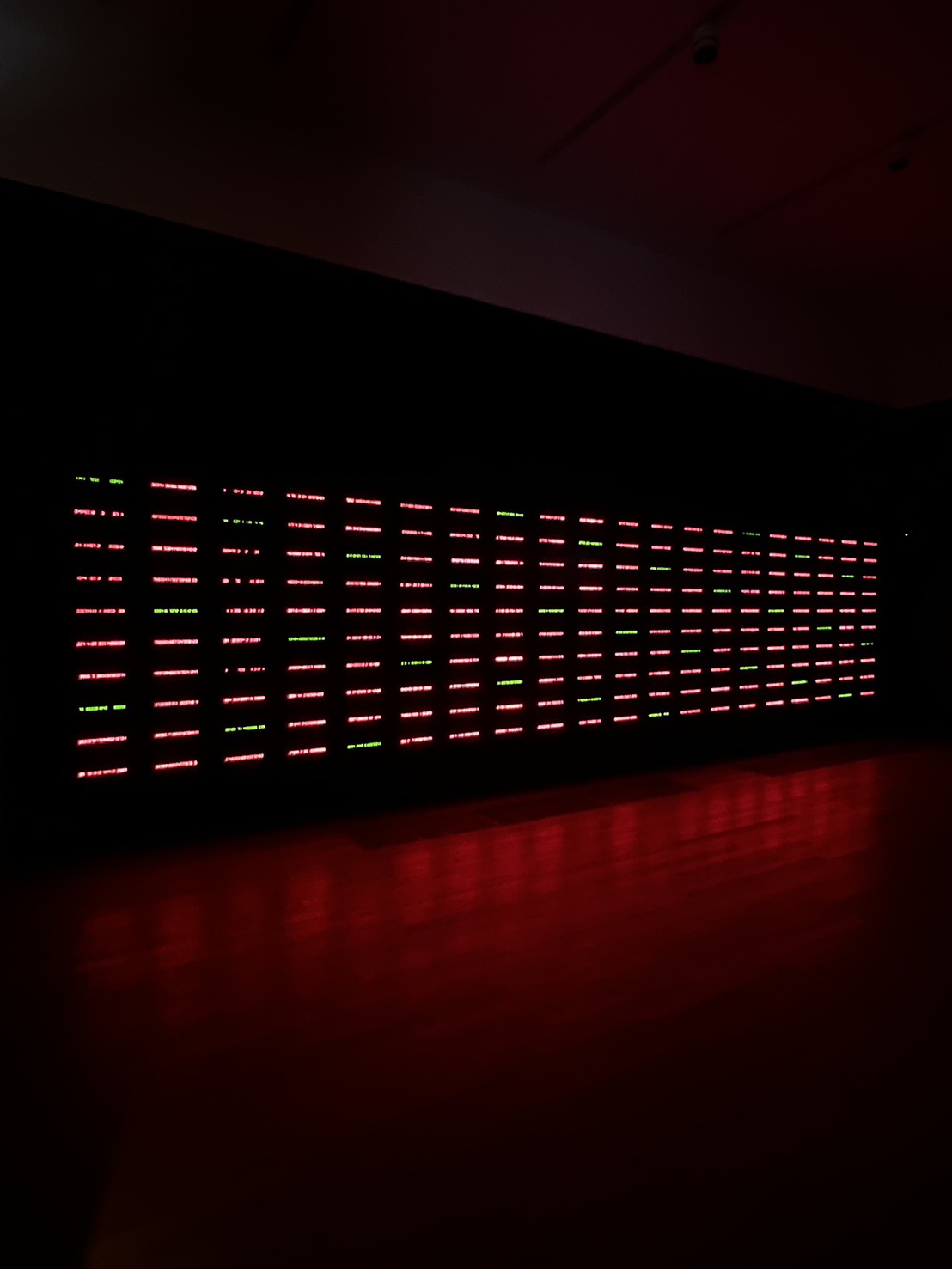

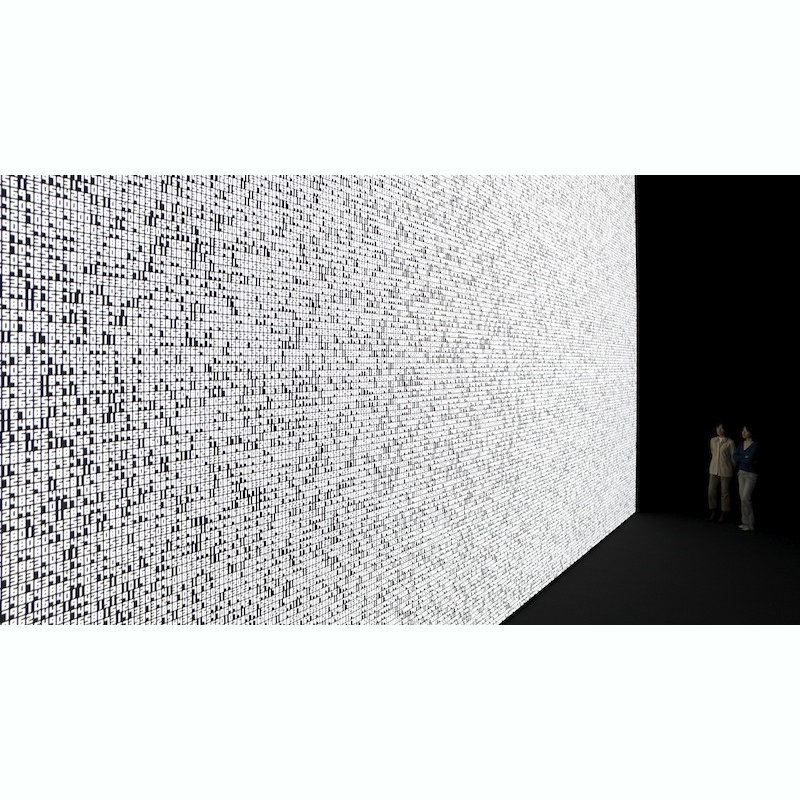

數字構築了當今人類對世界的理解,也是我們對於未知無垠的衡量嘗試。池田亮司( Ryoji Ikeda, b. 1966 )以視覺與聲音裝置聞名,他將世界壓縮為高速運算的純數據與訊號流。純數學公式與現實資料 — 如 DNA 序列、摩斯密碼、原子結構 — 被重組為閃爍的像素與震耳欲聾的聲波,構築出超越人類感知閾值的數據宇宙。觀者彷彿闖入一間自動運轉的實驗室,身體被光與聲所包圍、吞噬,進入如星體誕生與崩塌的臨界體驗。池田亮司將抽象的複雜生命現象粹化為二進制代碼,進而搭建可感的超維度物理現場,讓藝術、音樂、科學在這場極限感官劇場中暴力地交雜。

![14. Test Pattern [100m version], audiovisual installation, 2013, Ryoji Ikeda_結果](https://www.trensse.com/wp-content/uploads/2025/06/14.-Test-Pattern-100m-version-audiovisual-installation-2013-Ryoji-Ikeda_結果.jpg)

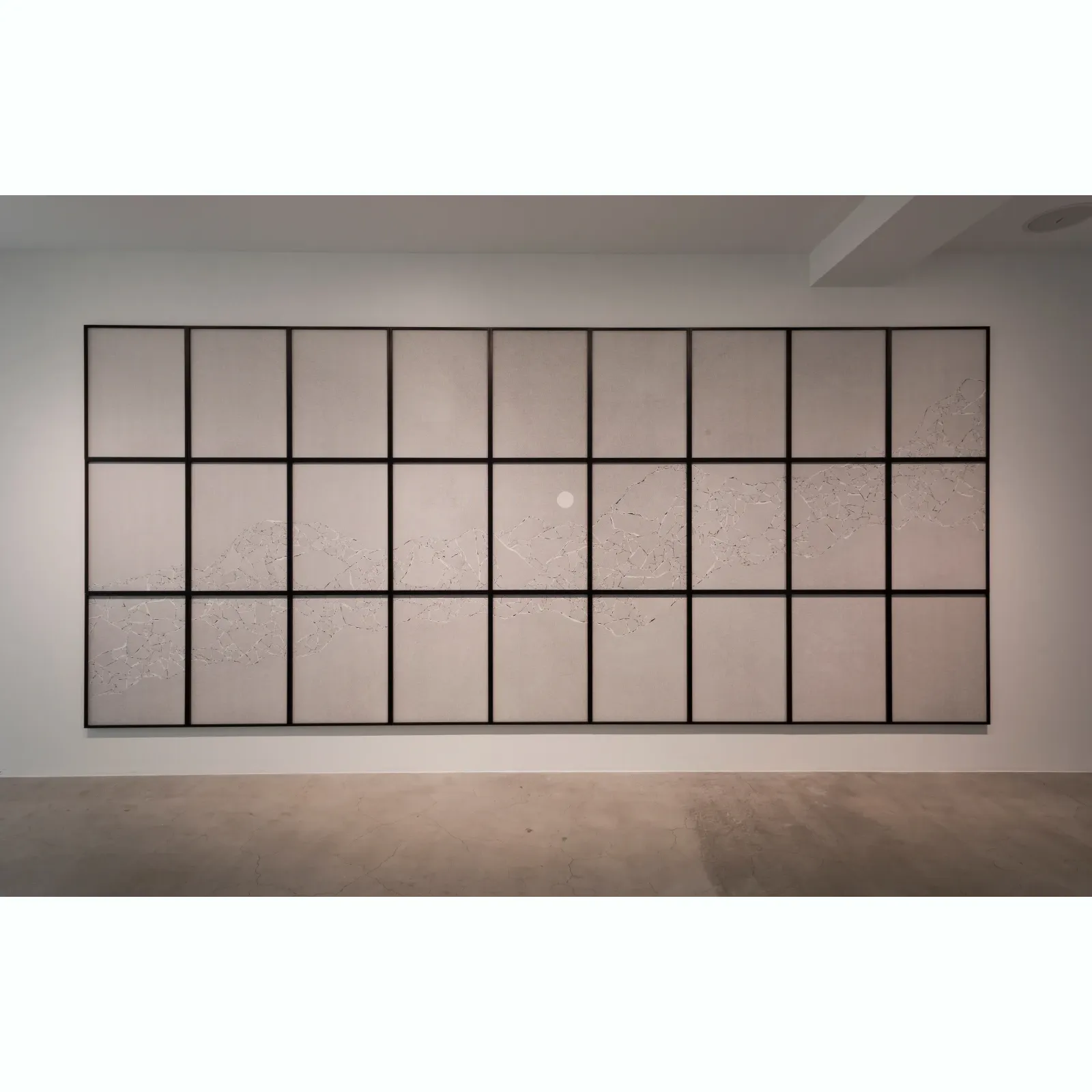

久門剛史( Tsuyoshi Hisakado, b. 1981 )則轉向更為內斂且詩性的數字宇宙。他長期以圓周率為核心進行創作,將這條無限不重複的數列視為連結宇宙秩序與人類理性的隱形線索。微小的數字被排列、重組、疊加於紙面與墨跡之中,不再是冷峻的計算結果,而轉化為一種有機而曖昧的視覺語言。數列的錯動、斷裂與流動,如同山水氣韻般輕盈浮現,彷彿模擬著世界生成的呼吸節奏,也揭示了不可預測的現象背後,或許潛藏著某種無法言明的秩序。對久門而言,數字是一種靜默的語法,在理性與詩意之間開展對話,折射出人類面對浩瀚宇宙時的謙卑與想像力。

數字的失重與價值的遊戲

三輪美津子( Mitsuko Miwa, b. 1958 )的創作質疑現代社會對「標準化」與「衡量」的盲目依賴。在《抽象》系列中,她以筆墨描繪斑駁、模糊、殘缺的阿拉伯數字,彷彿在時間與空氣中逐漸消散。阿拉伯數字原為純粹抽象的記號,卻在現代社會中成為時間、空間、質量與經濟活動的共同語言,是我們用以掌控宇宙與自身的基本工具。三輪嘗試鬆動這層理性秩序,讓數字符號脫離計算與實用的框架,轉化為一種等待凝視與詮釋的圖像。這些近乎失重的數值在實用與無用之間游移,挑戰我們對世界的認知方式。當一個數字再也無法被用來定義事物時,它也許才真正顯露出自身最原初的樣貌:既理性又瘋狂,既虛構又真實。

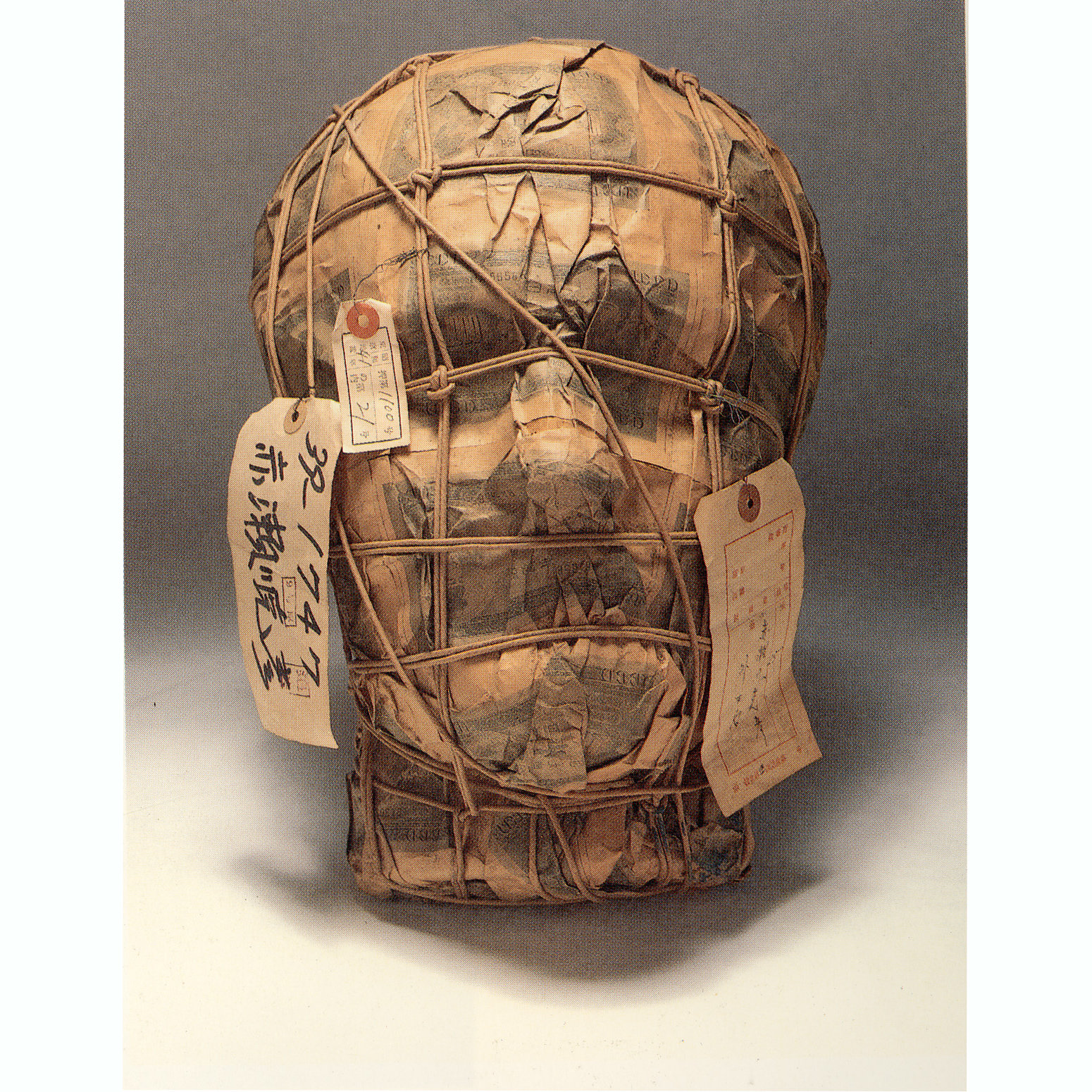

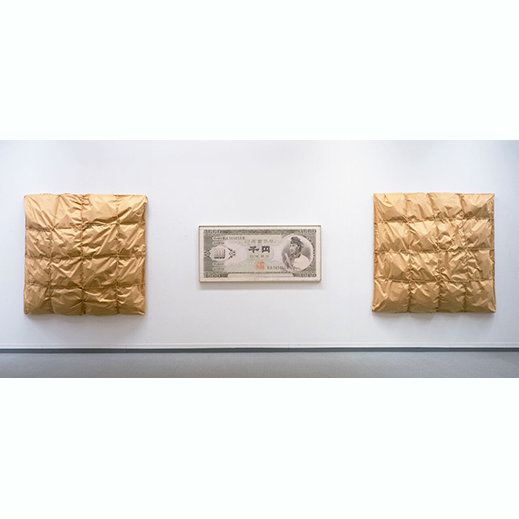

赤瀨川原平( Genpei Akasegawa, 1937–2014 )以機智與挑釁質疑數字、貨幣與藝術的界線。 1963 年,他印製一批單面千圓鈔票作為展覽邀請函,卻因此被控偽造貨幣,最終遭定罪。這起事件引發廣泛爭議,也成為他藝術實踐的重要轉捩點。之後,他創作出《零圓紙鈔》,雖無任何貨幣價值,卻以戲謔手法徹底拆解「價值」的定義。作為反藝術運動與 Hi-Red Center 的成員,赤瀨川原平對社會結構與制度的諧擬與抵抗,無論是鈔票、盆栽,或纏繞其上的紗布,不斷挑戰我們對數字的信賴:究竟什麼才是真正「有價值」的存在?

當數字滲透生活、成為衡量一切的準則時,我們是否也被迫以數值來定義自身的存在?每天追逐效率、績效、關注與排名,在相同的 24 小時 中,我們習慣用最短時間、最高數字換取所謂的價值認同,卻也因此愈來愈焦慮、疲憊,甚至忘了:數字本身其實是虛構的語言,一種原本用來理解世界、而非奴役我們的工具。

正因如此,這些日本藝術家的作品顯得格外具有穿透力。他們讓數字變得模糊、緩慢、詩意,甚至徹底失效,重新打開我們與數字之間的距離。數字可以是記憶的觸媒、生命的節奏、對秩序的挑戰,也可以是逃離焦慮的出口。他們並不高聲反對這個數字社會,而是以另一種語言悄聲提醒:你不必總是被「多」與「快」定義。或許,正是在數字失重的那一刻,我們才真正開始理解,什麼才是自由而有重量的存在。

Author / Travis C.

Editor / Jonathan Tseng

Photo Credit / Sonia Szelag, Roksana Miarka, One Million Years FoundationTatsuo Miyajima, Daici Ano, Nobutada Omote, Ryoji Ikeda, OTA Fine Arts, Tsuyoshi Hisakado, Miwa Mitsuko, Capsule Gallery, Genpei Akasegawa, Angel Huang