當我們仰望摩天大樓,是否也正在凝視一種深植城市語彙中的 Phallicism?本篇文章從城市地貌反思,揭示高塔建築如何成為權力與性別的象徵,映照出父權社會對控制與支配的想像。然建築不該只為征服而存在,也需要回應身體的感知與關係的生成。從典型中的「陽性」到「陰性」印象中,思考的不只是形式美學,而是誰被容納、誰被排除。直立的城市,也能擁有柔軟的空間,讓城市真正成為安放多元生命的所在。

Humans make cities. Cities are reflections, projections, or expressions of human endeavour. On such views, bodies are usually subordinated to and seen as merely a ‘tool’ of subjectivity, self-given consciousness. The city is a product not simply of the muscles and energy of the body, but of the conceptual and reflective possibilities of consciousness itself.

— Elizabeth Grosz, “Bodies-Cities”

城市由人所造。它是我們思想的延伸,也是我們身體的映照,是意識在空間中的自我書寫。在這樣的視角下,身體常被視為僅是工具,是意識與理性實現的媒介。然而,城市從不只是思考的產物,更是來自意識中那份抽象、概念與反思的可能性。

仰望權力的輪廓:從艾菲爾鐵塔到台北 101

每當我們仰望一座城市的天際線,總會不自覺地被那些高聳入雲的摩天建築吸引目光。它們筆直、孤絕地矗立於城市上空,似乎不只是現代工程的成就,更成為某種權力的象徵。像十九世紀末矗立於巴黎的艾菲爾鐵塔,脫離了棲居之所的建築功能,成就了一種能直述國家意志、資本力量,甚至征服慾望的語言。

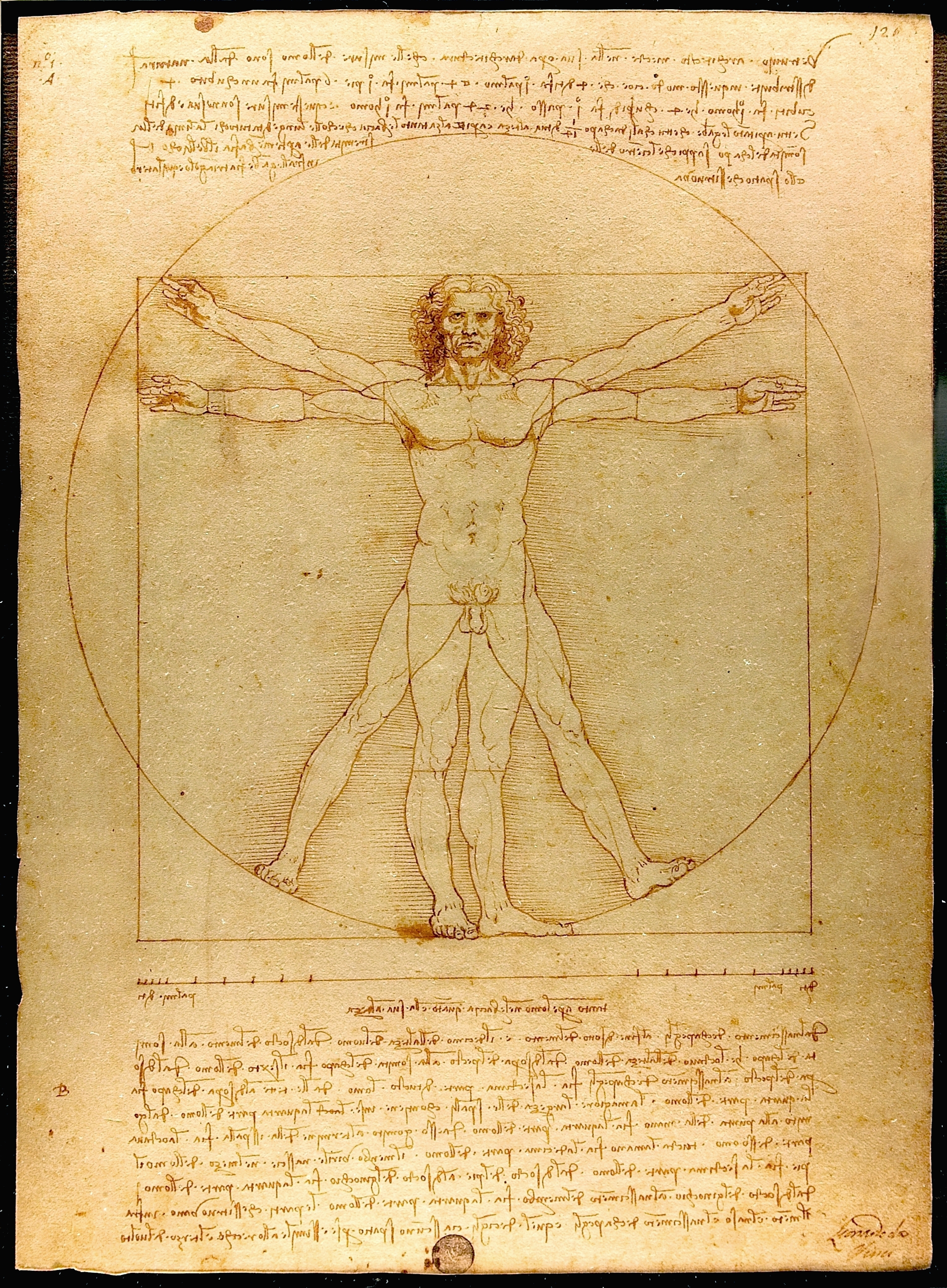

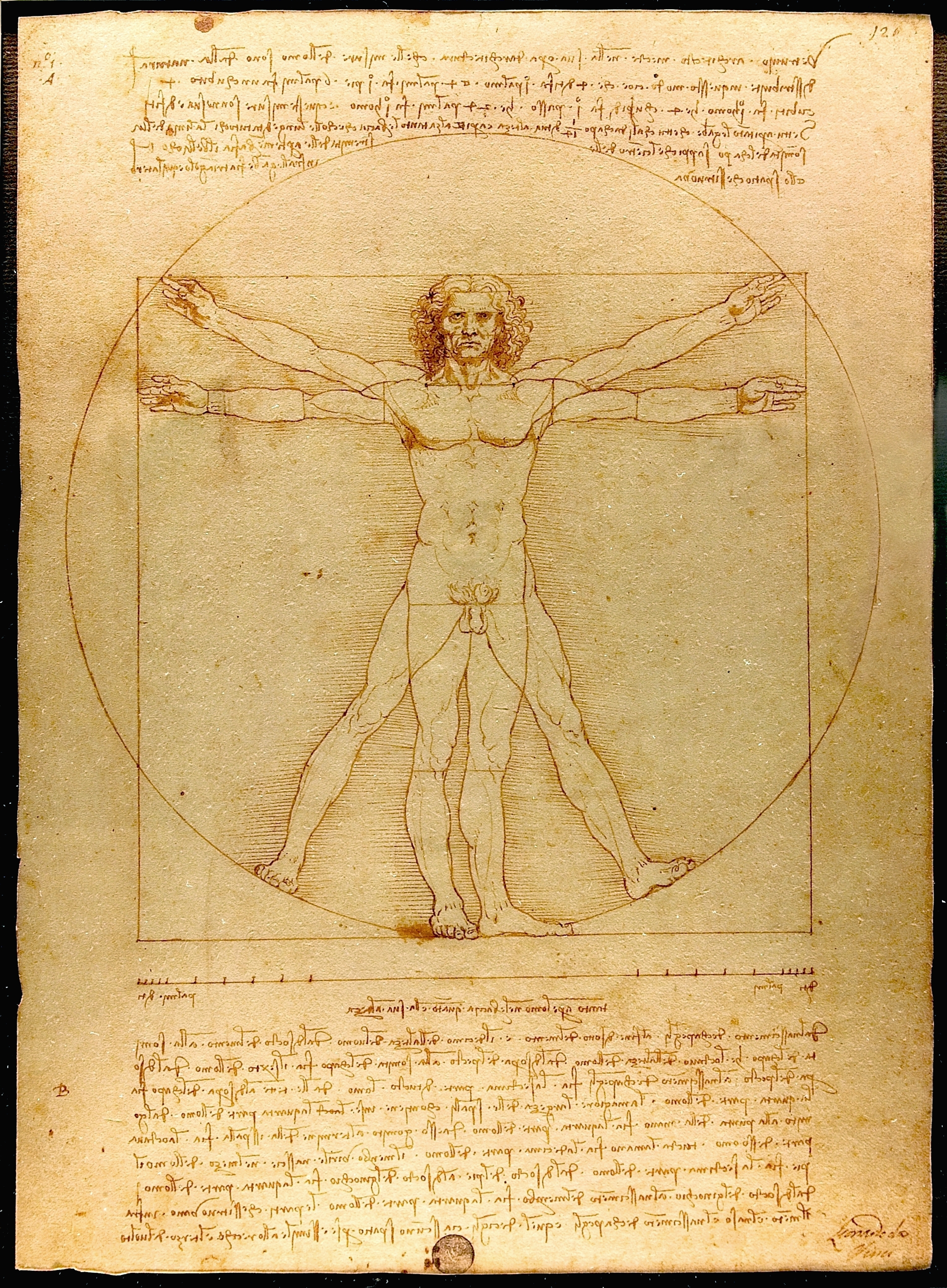

如建築史學家 Jane Rendell 所指出,現代建築的觀看方式長期由男性主體主導,傾向於將空間視為權力展演與控制的延伸場域。若我們從佛洛伊德的觀點出發,建築更可被視為一種「延伸的身體」,是一種人類面對世界的脆弱感所產生的補償機制:透過衣物、盔甲、工具與建築,人類將自我延伸至肉身之外,追求掌控、鞏固地位,並形構出全能幻想中那個宛如神祇般的理想自我。

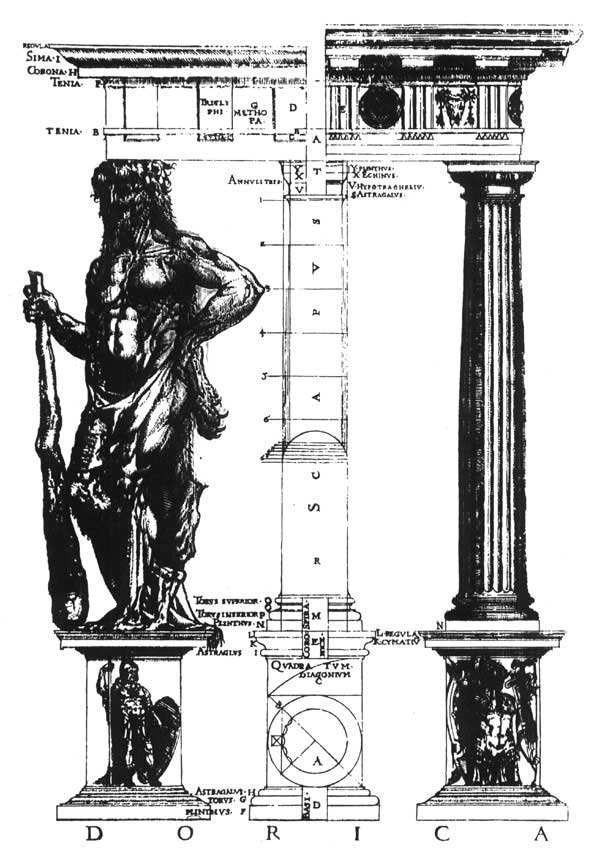

在這樣的慾望蔓延之下,高塔式建築成為最具體的象徵物。從《聖經》中的巴別塔、童話故事裡被囚禁高塔的公主,到現代城市中的摩天巨獸,它們無一不是權力的直立展演,象徵對時間、空間、他者的控制慾。這些建築所召喚的,不只是技術崇拜,更是一種深層的文化幻想:讓身體不再受限,讓慾望可以向上擴張、俯瞰全域。

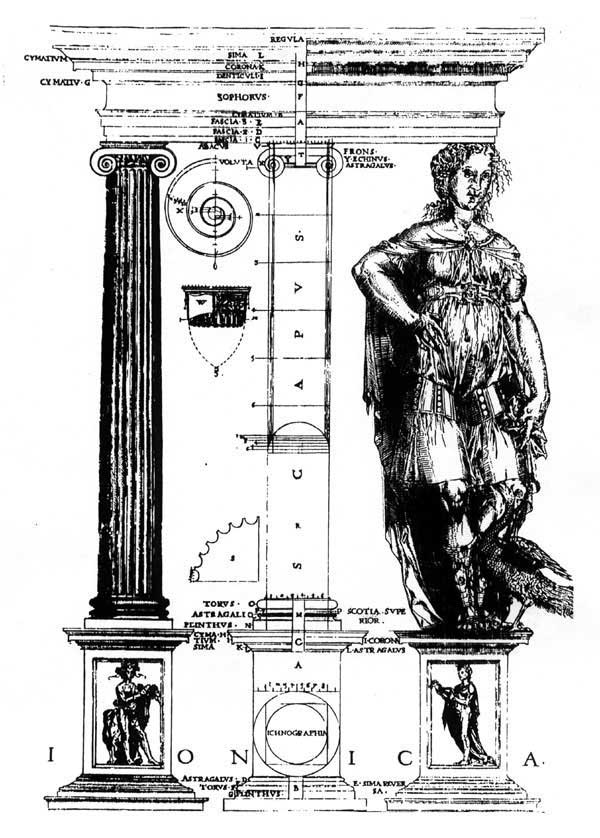

無論是紐約的帝國大廈、杜拜的哈里發塔,還是台北 101,它們在形式上有著驚人的相似性 —— 往上、再往上,用鋼鐵與玻璃挑戰地心引力。台北 101 雖號稱融合竹節造型,但那根節節盤升、最終匯聚為尖頂的中軸結構,依然無法不讓人聯想到 Phallic Architecture 的典型特徵。這並非過度解讀,而是批判建築理論中實際存在的分析視角,揭示城市的高度往往不只是出於實用功能,而是一種權力、慾望與身份的象徵。

然而,當我們習慣仰望並讚頌這些建築時,也許該回頭問一個根本問題:這些建築,是為誰而建的?它們真的服務了城市裡「所有人」的需求,還是只映照出少數權力者的慾望?當城市語彙過度傾斜於垂直、封閉、宏偉的想像時,其他類型的空間 —— 如水平的、開放的、貼近感知的 —— 是否就被逐漸排除在視野之外?

如果建築有性別:身體與城市的共構關係

與其說建築有性別,不如說建築背後的邏輯與觀看方式,早已深受文化脈絡與權力結構形塑。許多被視為中立、理性、功能導向的設計語言,實則默許了對差異與多樣身體的排除,使城市空間逐漸成為只適合特定族群棲居與運作的體制。

哲學家 Elizabeth Grosz 在〈 Bodies-Cities 〉中指出,城市與身體不是單向關係,而是互為烙印、彼此形塑。身體與空間共同構成一種拼貼式經驗網絡,彼此滲透與轉化,使城市成為身體的擬像,而身體也被「城市化」為獨特的都會感知器官。這提醒我們,建築不只是生活容器,更塑造我們如何移動、感受與理解世界。

事實上,早在人類文明的初期,許多母系或平權部落的聚落結構就展現出這種橫向、去中心、重視交流的空間哲學:以圓形或放射狀方式環繞中庭而建,生活核心不是紀律與防禦,而是照護與共生。這些架構並未完全消失,而是以不同形式潛藏在現代城市設計的各種邊角、非典型或非主流空間中。

所謂「陰性建築」是一種回應此互動關係的設計實踐,透過流動曲線、不對稱結構、非中心動線與開放尺度,回應多元身體的感知需求與親密關係的生成。建築師 Zaha Hadid 以流動曲線和不對稱結構顛覆傳統框架,強調空間的動態變化與多重視角,讓使用者透過身體移動親自探索,重塑人與建築間的互動關係,展現包容不同身體經驗的空間哲學。

這些設計不追求效率或控制,而關注觸感、停留與交會,提供城市另一種語法。建築不再服膺單一視角與紀律邏輯,嘗試回應複數身體、差異節奏與感官需求,建立更親密多樣的關係。我們所感知的城市,也正在我們的身體上留下痕跡。

陰與陽之間:建築不是二元對立,而是為人所用

我們當然可以繼續批判摩天大樓的 Phallicism 、歌頌女性主義建築的柔性美學,但那終究只是對立邏輯下的另一種鏡像。如果現代主義的建築語言過於陽剛,我們是否非得用一套陰性的對策來對抗?或者,我們能否提出一種更包容的觀點:建築本質上,不是為男性或女性而建,而是為人而建。

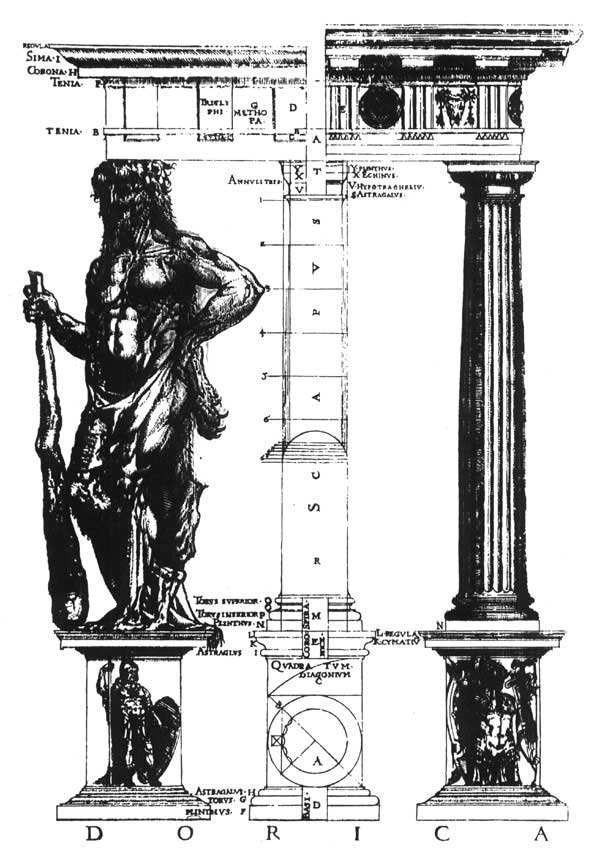

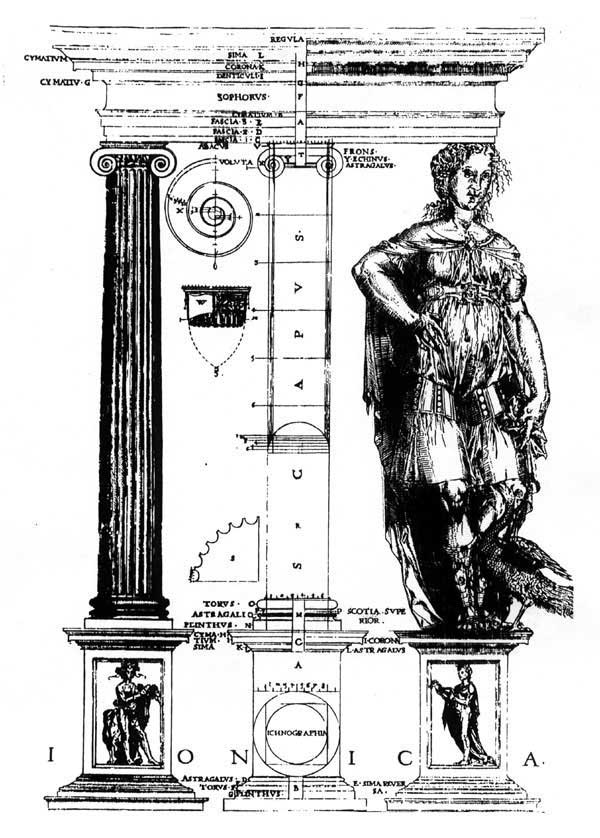

所謂「陽剛」與「陰柔」的分類,源自文化對形象、質地與結構的性別化分野。尖塔一定等於男性?曲面只能代表女性?若從自然出發,一株盤根錯節的老松與一叢隨風搖曳的嫩柳,同樣具有力量與美學;希臘神廟由愛奧尼柱式支撐,卻不減其莊嚴神性。真正動人的建築,不在於它像誰或代表誰,而在於它如何與人產生關係,回應身體、情感與記憶。

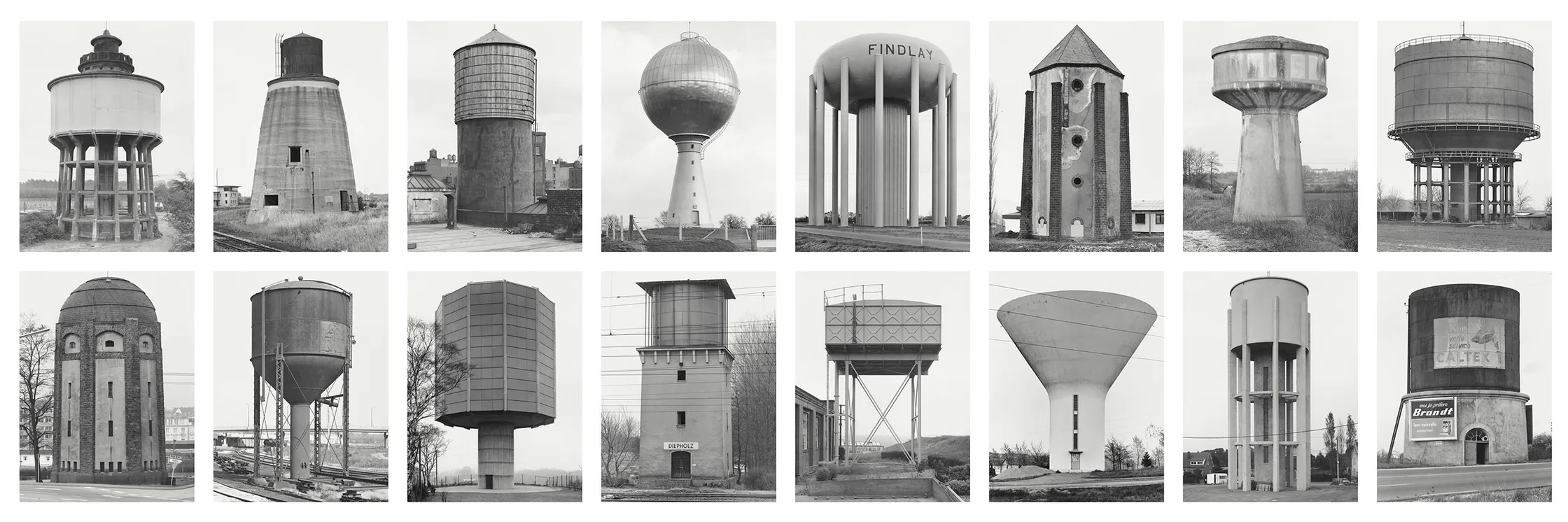

這也讓我們重新思考觀看建築的方式。德國攝影師貝歇夫婦( Bernd and Hilla Becher )以水塔、冷卻塔、礦井等工業建築為對象,系統性地進行分類攝影。他們不賦予建築情感敘事,也不追求形式美化,而以中性、冷靜、等距視角,將我們習以為常的城市構造拆解成一幀幀文化地景。這視覺語法迫使我們直視那些被忽略的凡常建物,重新發現其背後的技術痕跡、性格差異與權力邏輯 —— 建築本身即是一種象徵語言,藏有誰能建造、誰能觀看、誰被排除的深層結構。

若貝歇夫婦的作品提供冷靜分析的觀看方式,都市研究學者 Jane Jacobs 則從街道與生活出發,強調城市本質不是由單一性別、階層或理論主宰,而是充滿衝突與協商的日常場域。她在著作《偉大城市的誕生與衰亡》中指出:真正充滿活力的街區往往是不被嚴格規劃、功能混合、看似無序卻充滿彈性。她並不試圖建立「女性的對抗系統」,而提醒我們,只有不預設性別、尊重多樣性、接受一定程度的混亂,城市才可能孕育真正人性化的空間關係。

城市的形狀,回到我們的身體

回到最初提問:建築真的有性別嗎?也許有,也許沒有。它可以像堅硬筆直的 Phallic Architecture ,也可以如大地之母張開的手臂,接住人與人之間的流動;既象徵支配,也召喚親密。但重點不在建築像什麼,而在於它為誰而建,誰能真正生活其中。

當我們將性別視為觀看建築的視角,而非貼標籤,便有機會跳脫慣性設計思維與審美預設。城市不需要更多高聳地標,需要更多讓人停留、喘息、彼此遇見的空間。這不代表放棄高度與效率,而是在規劃初始便思考如何納入情感、共存與照護的結構。

建築的價值,不在壯觀外表,而在是否在無聲中照護我們的脆弱與渴望。當我們拒絕以權力視角仰望,而以身體、步伐與日常作為尺度,城市輪廓也會改變。我們不再追求筆直軸線與對稱廣場,而接受城市如複雜織網 —— 高低錯落、密度不一、公共與私密交織,讓各種生命找到安放位置。

建築是城市的語言,城市的形狀,終將回到我們的身體。

Author / Travis C.

Editor / Jonathan Tseng

Photo Credit / Tate, Heidelberg University Library, WikiShrek, Benh LIEU SONG, Taipei 101, Library of Congress, Iwan Baan, Wikipedia, John Shute, The Metropolitan Museum of Art