人類發明了網路與社群,創造了有史以來最擁擠的虛擬世界,卻也同時迎來了最稀薄的實體連結。現代人的孤獨,不再是獨自一人身處荒野,而是「在滿是人群的房間裡,依然感到徹底的失聯」。我們共享著同一個空間,卻聽著截然不同的內心獨白。透過四位當代藝術大師的空間與感官佈局,讓我們重新凝視這場名為「喧囂」的極致孤獨。

物理空間的透明屏障

要談論現代都會的孤獨,我們必須回到它最初的物理原型。20 世紀初的美國畫家 Edward Hopper,被譽為最懂孤獨的藝術家。在他最著名的畫作《Nighthawks》中,深夜的紐約街角有一間燈火通明的餐館。大片透明的玻璃櫥窗裡,坐著三名顧客與一名酒保。他們的物理距離極近,甚至手肘快要碰到彼此,但畫面上卻沒有任何人的視線交集。他們各自低垂著眼眸,彷彿被真空包裝在各自的心事裡。

這片巨大的玻璃櫥窗,不僅隔絕了街頭的冷空氣,也隔絕了畫內與畫外的世界。Hopper 精準預言了現代都會的本質:我們活在一個極度透明、彼此看透的社會裡,但這份透明並沒有帶來理解,反而成了一道最堅硬的屏障。

視覺與聽覺的殘酷錯位

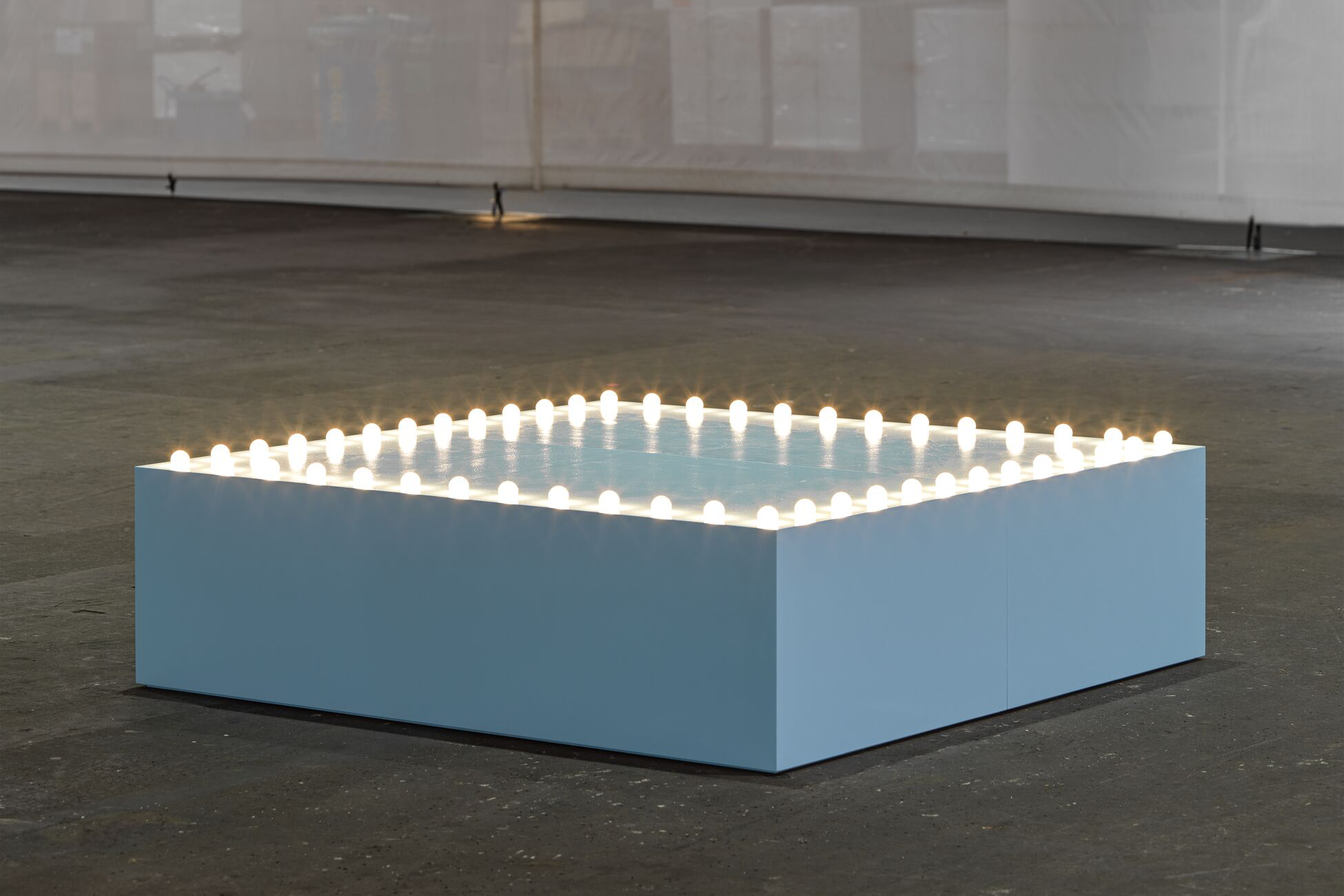

如果 Hopper 描繪的是靜態的疏離,那麼古巴裔藝術家 Felix Gonzalez-Torres 則用活生生的肉體,演繹了最喧囂的失聯。名為《Untitled (Go-Go Dancing Platform)》的在美術館的展廳中央,放著一個周圍鑲滿燈泡的淺藍色方形木製小舞台。一天 24 小時中,這座舞台有 23 小時又 55 分鐘是空蕩蕩的。直到某個隨機的時刻,一位僅穿著銀色短褲的 Go-Go Boy 會突然走上台,戴著他的 Walkman 耳機,開始瘋狂起舞 5 分鐘,然後突兀地離去。

這個作品最殘酷的地方在於:觀眾聽不到舞者的音樂。 我們只能看著他充滿生命力、流著汗水的性感肉身在無聲中狂歡。在 1991 年愛滋病(AIDS)肆虐、同志社群面臨巨大死亡陰影的背景下,這不僅是一場向死而生的抵抗,更是一個極致孤獨的隱喻——我們每天在社群上看著別人的狂歡與舞蹈,卻永遠無法真正聽見他們耳機裡的那首悲歌。我們共享了視覺,卻徹底失去了共振的可能。

失去自我的感官剝奪

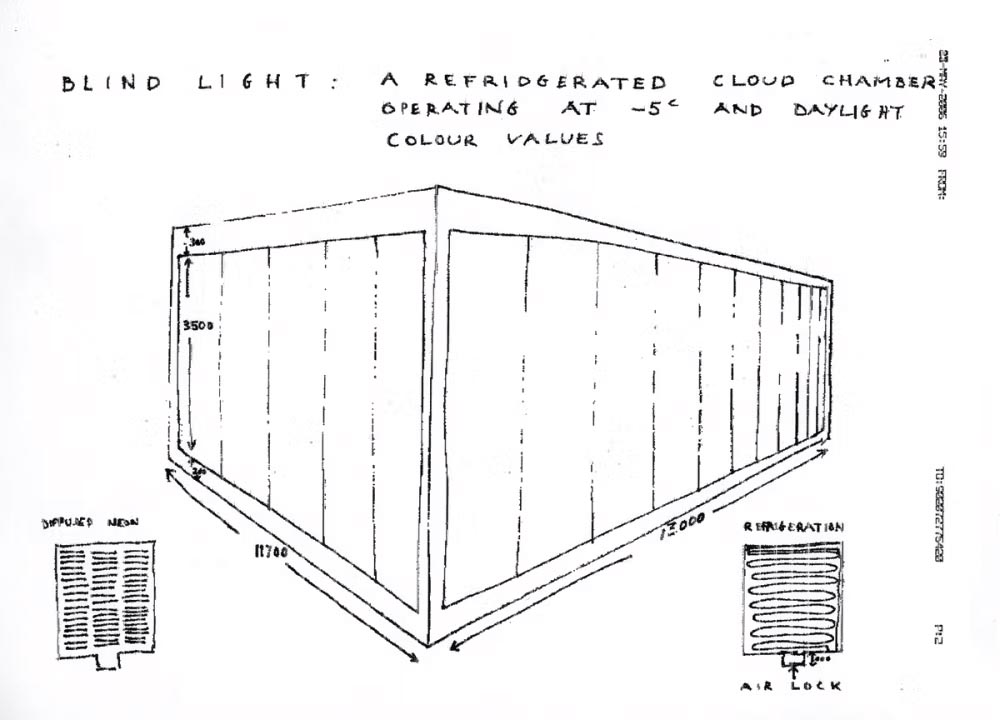

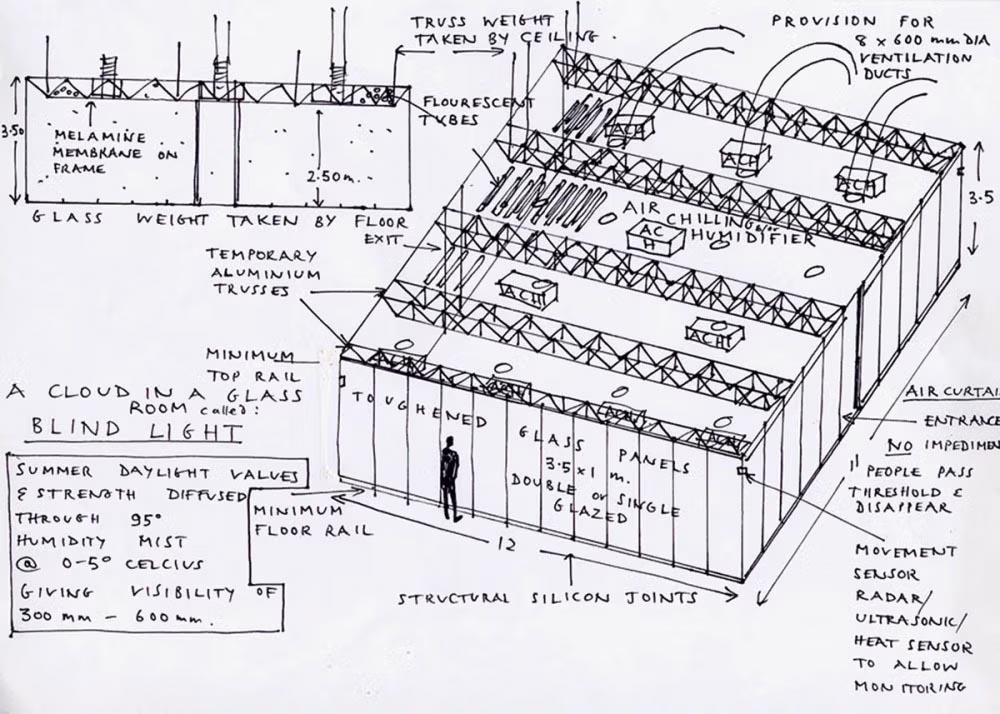

Felix 讓觀眾看見了狂歡卻聽不見聲音,而英國雕塑大師 Antony Gormley 則走向了另一個極端:他剝奪了你的視覺,只留下恐慌的聽覺。

《Blind Light》是一個位於展廳中央、充滿極高密度白色水霧與強烈光線的巨大玻璃空間。當觀眾走進這個玻璃屋時,會瞬間被濃霧吞噬。能見度不到十公分,你甚至看不見自己伸出的雙手。但在這個純白的密閉空間裡,你可以清楚聽見周圍其他觀眾的腳步聲、驚呼聲與喘息聲。

這是一個極其強烈的心裡實驗。當你看不見別人,也看不見自己時,「自我」的邊界便開始溶解。Gormley 的這座空間雕塑,簡直是現代網路世界的完美縮影:我們身處在一個充滿雜音與喧嘩的雲端空間,聽得見四面八方的聲音,但我們卻看不見彼此真實的面貌,甚至在巨大的資訊迷霧中,迷失了自己。

孤島之間的溫柔共振

在經歷了物理的阻絕、視覺的錯位與感官的剝奪後,冰島藝術家 Ragnar Kjartansson 試圖為這種不可逆的孤獨,給出一份溫柔的解答。

《The Visitors》是一件長達 64 分鐘的九頻道錄像裝置藝術。在紐約上州一棟破舊且充滿歷史感的莊園(Rokeby Farm)裡,九位音樂家分別待在九個不同的房間——有人在臥室彈吉他、有人在客廳彈鋼琴、有人甚至在浴缸裡彈奏吉他。他們看不見彼此,全憑戴著的耳機,同步演奏同一首無比憂傷的歌曲:「Once again, I fall into my feminine ways…」

觀眾站在被九個大螢幕包圍的展廳中央,看著他們在各自的「孤島」裡,透過耳機完成了這場偉大的合奏。這件作品承認了人類在本質上是孤獨的——我們終究被困在各自的房間與軀殼裡。但 Kjartansson 告訴我們:即使處於極致的隔離狀態,只要我們願意戴上耳機,專注傾聽,我們依然能在各自的孤島上,與遠方的心靈產生微小而巨大的共振。

從 Hopper 那面冰冷的玻璃櫥窗、Felix 舞台上那無聲狂舞的 Go-Go Boy、Gormley 讓人迷失自我的白霧,再到 Kjartansson 跨越房間的憂傷合奏,這四件藝術作品如同一面鏡子,照見了現代社會最真實的心理切面。

我們或許永遠無法真正聽見別人耳機裡的音樂,也無法在起霧的房間裡看清彼此的臉。這份「喧囂中的孤獨」並非一種需要被治癒的疾病,而是現代人必須學會承擔的生存基調。藝術的存在,不是為了消除孤獨,而是為了給孤獨一個安放的空間。當我們下次看著別人在台上狂歡、或是在人海中感到徹底失聯時,或許可以想起這四件作品。承認我們的無法互相理解,承認我們的感官錯位,然後在各自的房間裡,平靜地唱完屬於自己的那首歌。

Editor / Jonathan Tseng

Author / Jonathan Tseng

Photo Credit / David Zwirner, Antony Gormley, sfmoma, artic.edu