首爾藝術週期間,走進七場當代藝術展,以光影、雕塑、建築與裝置探索身體、感知與城市的交互關係。從沉浸式裝置到後人類寓言,藝術家們用空間、材料與光影重塑我們對時間、身體與環境的感受,帶領觀者進入多層次的感官旅程。

建築、雕塑與自然的共鳴

安藤忠雄與 Antony Gormley 首度合作的《GROUND》在 Museum SAN 展出,隱身於山間花園下方,入口朝東山脈,提醒觀眾踏入前先感知地景延伸。地下圓形空間直徑 25 公尺,連接戶外花園,Gormley 的七件《Blockworks》雕塑散布其中,方塊切割的人體姿態與洞穴、光線和風聲交織。天窗光線隨時間移動,風從入口灌入,偶爾可聽遠方葉聲,這些不確定因素成為展覽的一部分,使觀者感覺自身被環境包圍。身體在此不僅是觀看工具,更用以測量空間、感受自然尺度。《GROUND》非單純展覽,而是一個讓人停下、與當下對話的場域,透過建築、雕塑、光影與風聲的共鳴,探索人與自然環境的關聯。

身體與城市的纏繞

首爾 White Cube 與 Thaddaeus Ropac 共同呈現 Antony Gormley 首次於韓國舉辦的個展《Inextricable》,以雙場館形式深入探討人類與城市之間無法分割的糾纏。展覽從身體與城市結構的相互關係切入,藝術家指出,如今「世界正在建構我們」,身體的動態與城市材料、建築形式緊密相繫。作品透過雕塑與空間介入,直接與城市的元素對話,使觀者感知自身與環境的共振。

展覽時值全球超過一半人口居住於都市網格,聯合國預測至 2050 年將增至七成,Gormley 的作品由此呈現都市化對個體的深層影響。展覽的雙場館布局使觀眾在公共領域與室內空間間穿梭,體驗身體如何被空間牽引與制約,同時反思建築與環境對感知的形塑。藝術家以雕塑作為工具,探索我們的身體、意識與城市之間的相互作用,並提出問題:藝術是否能作為對當下變化的感知催化劑?

《Inextricable》既是對都市生活的觀察,也是對人類生存狀態的測試,透過物質、形式與空間的交互作用,引導觀者重新審視身體、環境與文明條件之間的關聯。整體而言,展覽呈現的是一種在物理與心理層面上與城市共振的感知實驗。

影像與感官的生成

首爾樂天美術館舉辦《PROTOTYPE》,呈現 Ok Seungcheol 的首次大規模個展,展出超過八十件繪畫與立體作品。藝術家長期關注數位影像在當代環境中的運作機制,特別是複製、變形、流通與刪除所形成的結構。在這樣的脈絡下,影像不再以單一「原本」為秩序中心,而是在不斷的派生與消失中,持續生成新的感官經驗。繪畫在他手中不再是再現,而是一種處於不穩定狀態的模擬場域;畫布上的人物往往國籍與性別模糊,透過重複與消去被重新組構。相對地,立體作品則將獎盃或頭像等象徵形態,轉化為可被置換的表皮與創作的殘餘物,依不同尺度與材質在空間中展開。展名「Prototype」雖指向起始形態,卻被藝術家視為一種開放的系列,意味著影像與感官的條件總處於「成為」的過程,而非終點。

情感與親密的晚期探索

Kukje Gallery 於 2025 年 9 月 2 日至 10 月 26 日呈現 Louise Bourgeois 個展《Rocking to Infinity》,涵蓋 K3 與 Hanok 展廳,聚焦她後期二十年的雕塑與紙本創作。展名源自 Bourgeois 文字,喚起母親搖籃孩子的畫面,象徵安全與親密。K3 空間以布料與紙本環繞牆面,營造沉浸式體驗,其中《10 AM Is When You Come To Me》(2006)以紅色水粉描繪她與助理 Gorovoy 的手部動作,《Hours of the Day》(2006)結合時鐘與文字,冥想時間、記憶與情感。牆面下方展示晚期水彩與水粉,呈現自畫像、母與子、雙人、家庭、螺旋等主題。中心三件雕塑包括粉紅大理石的《Untitled (No.5)》(1998)、象徵無限與時間流逝的《Fountain》(1999)、以及纏繞螺旋、永不分離的《The Couple》(2007–2009)。Hanok 展廳展示 1994 年咖啡濾紙圓形繪作,兼具有機與幾何形態,呼應晚期布料系列,呈現 Bourgeois 對時間、情感與親密關係的持續探索。

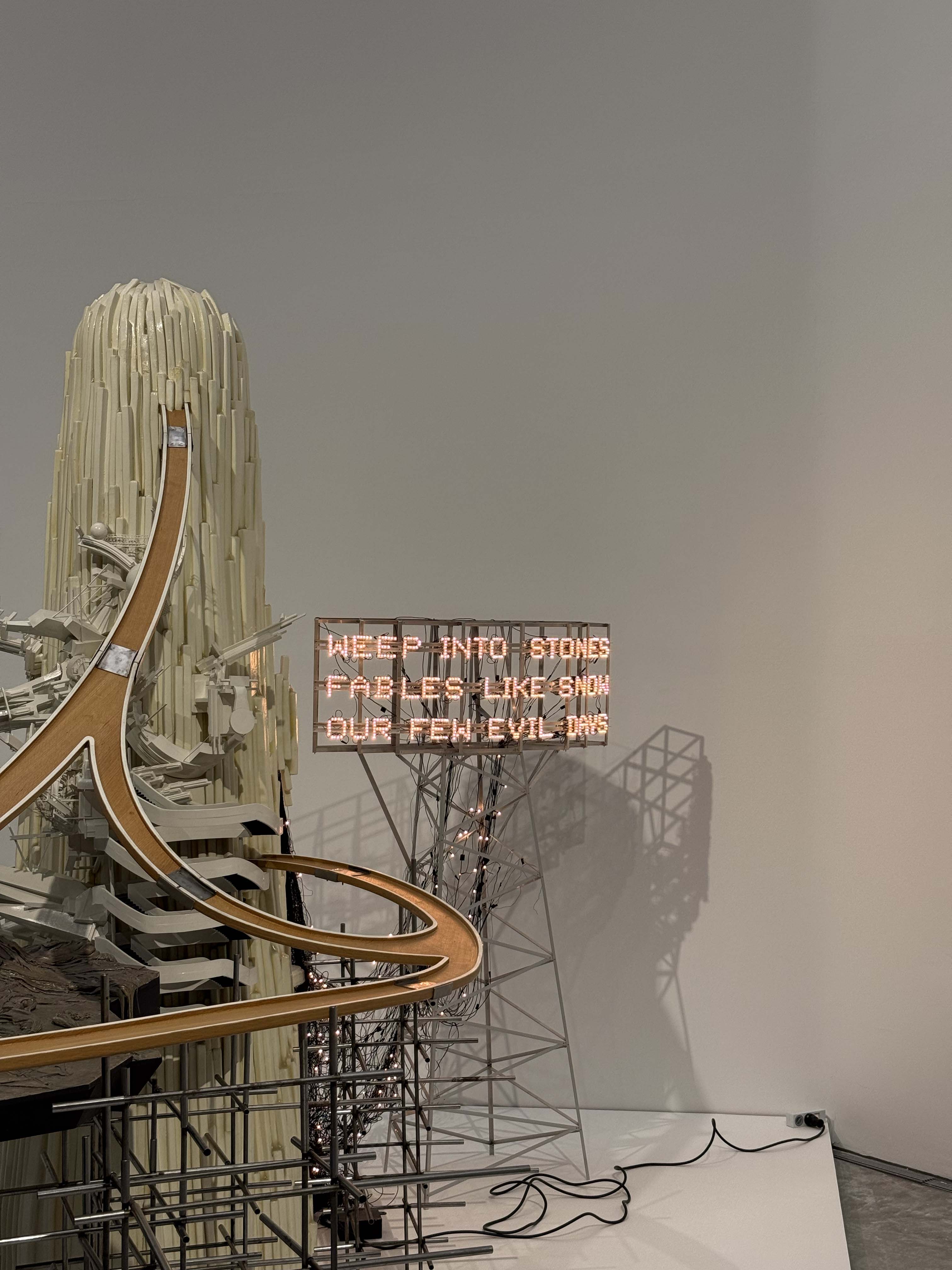

後人類視角下的寓言景觀

Leeum Museum of Art 展出 Lee Bul 個展,回顧她自 1998 年以來的重要創作脈絡,呈現她在韓國當代藝術及國際藝術界的核心地位。展覽囊括約 150 件作品,涵蓋表演、雕塑、裝置與平面創作,探討身體與社會、科技與人性、自然與文明的互動,以及權力運作對其中的影響。早期 Cyborg 與 Anagram 系列,以及標誌性裝置,呈現藝術家對後人類狀態與人類追求永恆與完美的反思;大型鏡面裝置則構建出無限倒影的景觀,作為展覽的前奏。

核心展區展示自 2005 年起持續發展的 Mon grand récit 系列,以建築尺度的雕塑裝置探討現代性遺產及烏托邦理想的悖論,融合個人記憶、歷史敘事與社會文化脈絡,建構複雜寓言式景觀。展覽中還呈現近年創作的平面系列,形成多層次、非線性的觀展路徑,觀者在脆弱、堅硬或閃亮的材質、破碎結構、鏡面迷宮及想像場域間穿梭,經歷身體、心理與想像交錯的感官旅程,感受 Lee Bul 對當代人性與未來可能性的持續探索。

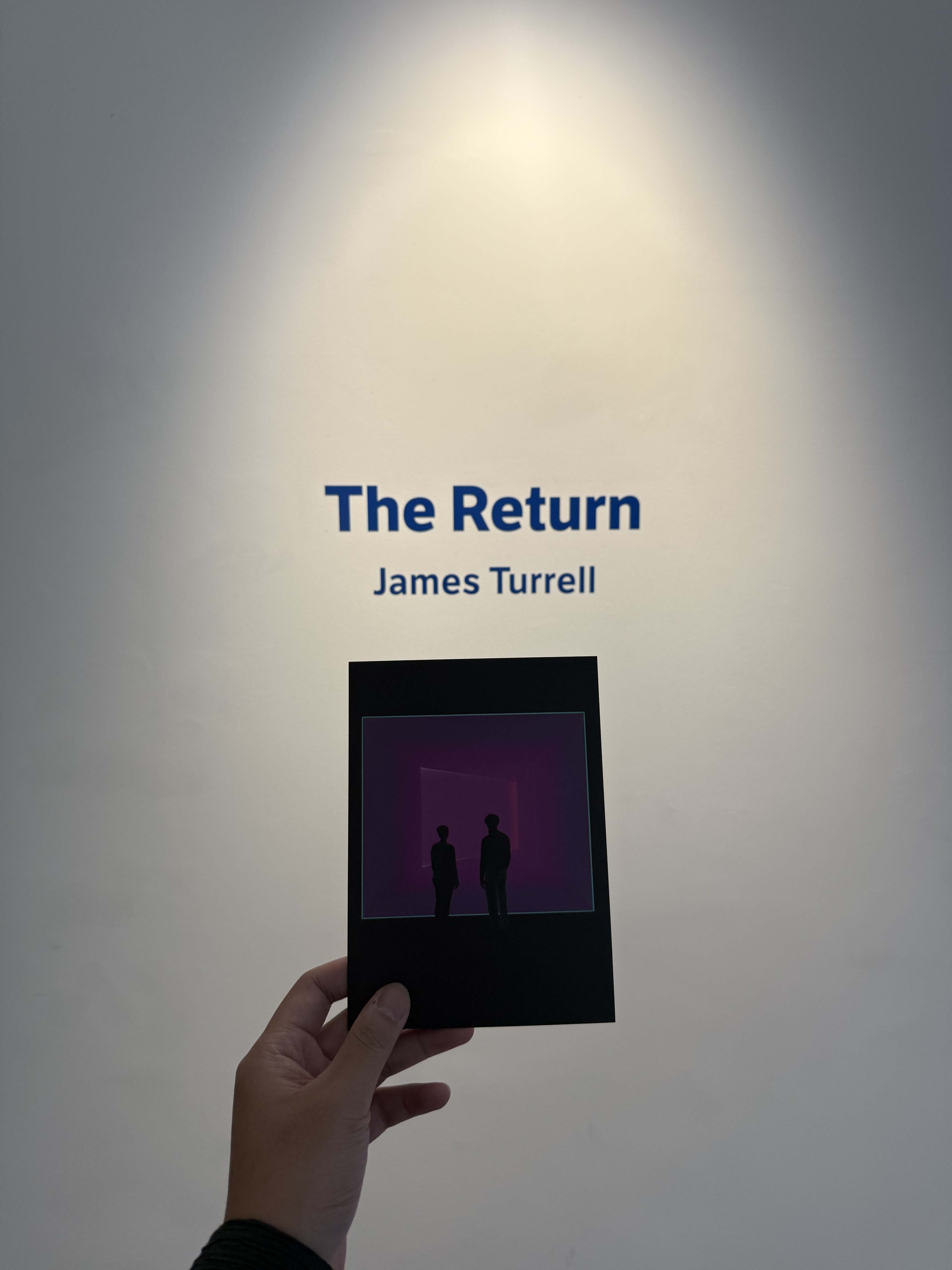

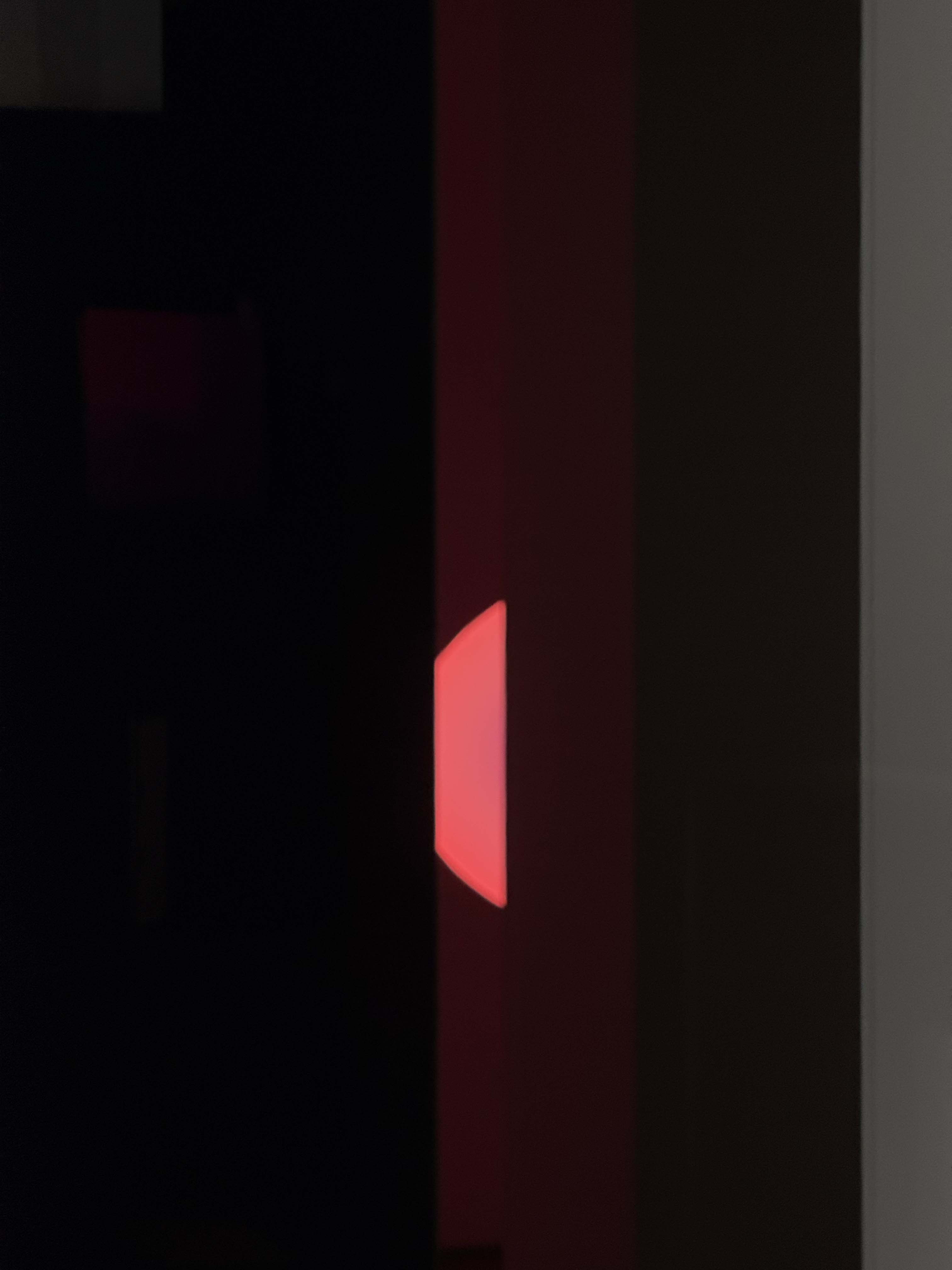

光與空間的沉浸體驗

首爾 Pace 畫廊呈現 James Turrell 個展《The Return》,展出五件近期裝置作品,其中包括專為此次展覽創作的全新 Wedgework。展覽跨越三層樓,並搭配攝影與紙本作品,呈現藝術家裝置創作與 Roden Crater 計畫的建構過程。Turrell 自 1943 年生於洛杉磯,是加州 Light and Space 運動重要成員,致力於「感知藝術」,探索光與空間的物質性。自 1960 年代 Projection Pieces 起,他的作品持續拓展,包括 Skyspaces 與 Ganzfelds 系列,強調「看見自己在看」的沉浸體驗。此次展覽亦是 Turrell 自 2008 年以來首度於首爾舉辦個展,作品收藏遍及全球主要博物館,包括韓國 Museum SAN、濟州 Bonte Museum、直島地中美術館、紐約 MoMA 與古根漢博物館等。他持續進行的 Roden Crater 計畫,將亞利桑那州火山錐改造成大型光觀測裝置,探索光的存在本身,而非僅揭示物件,呈現光作為感知的核心。

Author / Jonathan Tseng

Editor / Jonathan Tseng

Photo Credit / Jonathan Tseng, Pace Gallery