當生物藝術不再只是科學與美學的獵奇聯姻,而是深入生命管理層,我們才發現那個關於「完整自我」的古老敘事,正優雅而確定地崩解。我究竟是什麼?在這個時代,生命的邊界是否已經開始失控?

你不是一個人。至少,在你的身體裡不是。

當代生物學早已證實,人類只是自身生態系中的一個成員:腸道細菌影響情緒,病毒改寫免疫系統,基因決定你能承受的風險。而若這些共同塑造了定義下的個體,那麼被稱為「我」的身分,究其核心到底是什麼?是大腦、血液、臟器,還是那傳說中二十一公克、至今仍無處安放的靈魂?

直到顯微鏡、器官移植、基因工程成為日常,我們才愈發迫切的去直視並質疑生命的本質——不再是上帝手中的奇蹟,也不再是自然演化下神聖不可侵犯的孤本。而當科學仍在謹慎地驗證與推論時,生物藝術(BioArt)已拿起同樣的工具,走向了更為大膽的思辨前線,主動揭露了冰冷數據下禁忌的生命真相。

身體作為風景的起點

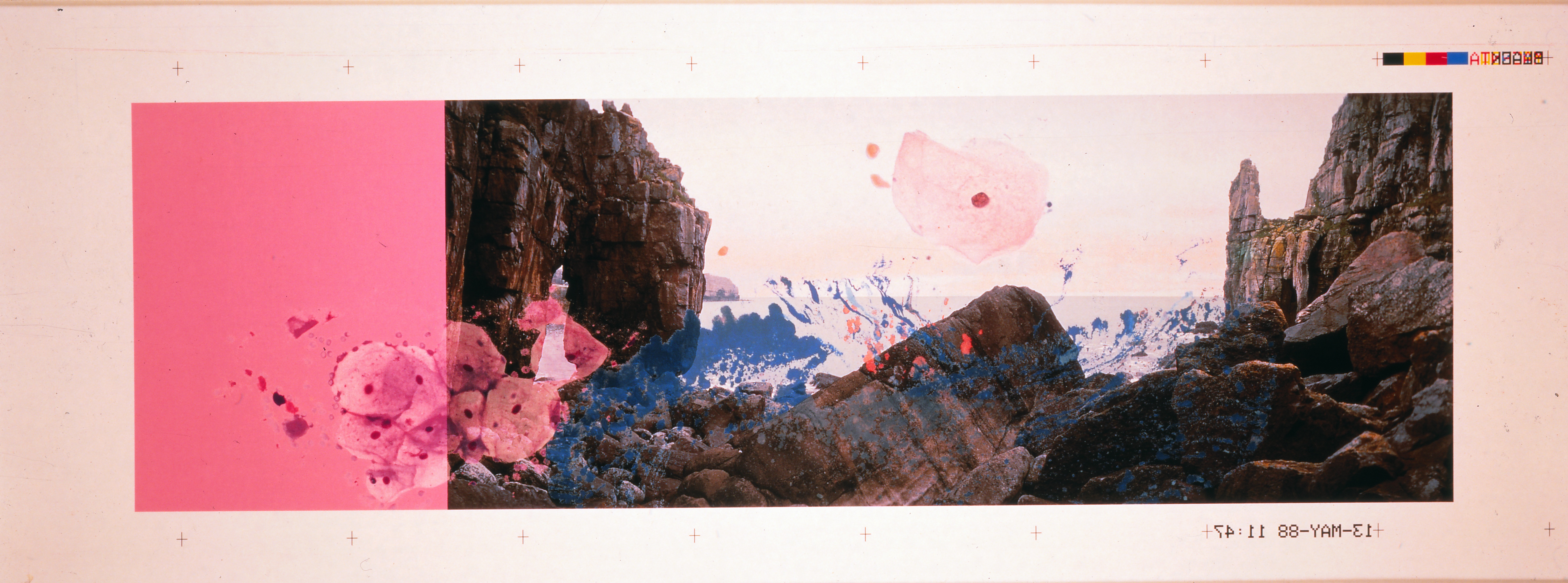

藝術家 Helen Chadwick(c. 1953-1996)率先投下一枚震撼彈,炸毀「我」與世界的分界線。在系列作品《Viral Landscapes》中,她將英國威爾斯海岸線的全景照片印於畫布,浸入海中,讓浪潮與顏料在其上自由作用,留下自然本身的印記。隨後,她再次拍攝這些畫面,並在上面疊印了自身血液、口腔、子宮頸與尿液的細胞顯微影像。這些略微浪漫,甚至帶著異星美感的外在風景被內化爲記憶與感受,構成「我」的一部分;而內在的細胞景觀,則不斷地與外界進行物質與信息的交換,反過來將其秩序烙印於外部世界。

「海岸線」這條分隔陸地與海洋、標示主權的地理疆界,如同那層界定身體內外的薄膜,被藝術家最私密的生物訊號徹底染寫,從根本上動搖了身體完整性與主體邊界的既定認知。影像最終被收錄進顯微鏡玻片般的長條型制,清楚地宣告這不只是詩意的科幻想像,而是一種如同科學驗證般的「真實」。內與外、自我與異己的界線,早已開始失控,而我們只是剛剛學會如何看見它。

誰在替我感受這個世界?

2021 年,倫敦泰特現代美術館的渦輪大廳被 Anicka Yi(b. 1971-)改造為一座關於意識的後人類實驗室。在《In Love With the World》中,水母形態的巨大透明氣囊懸浮於空中,觸手隨氣流擺動;這些仿生體即時讀取人群密度、溫濕度與氣流等數據,以決定聚集或分散,卻在人工智慧協助下脫離既定的行為反應,發展出自主邏輯。有些主動趨近觀者,有些則害羞退居角落,如同擁有自己的性格。原本專屬於意識核心的感知、判斷與回應機制,已被悄然去中心化。

這層動搖在一股不可見的介入下被進一步內化:由細菌代謝產生的氣味分子隨著仿生體的漂浮被釋放於空間中,繞過理性的大腦皮層,直接作用於掌管本能與情緒反應的邊緣系統。與視覺或語言不同,嗅覺在你尚未意識到之前,便已參與了情緒的生成。而當環境數據與非人生命能輕易仿造你的焦慮或愉悅,你該如何確信,那份「自我的感覺」純然發乎本心?尤其當科學揭示人體內微生物的數量遠超自身細胞,「我決定了」這句宣言便顯得愈發可疑——所謂的「我」,或許僅是一個由體內微生物、神經化學物質與環境算法等共同託付的暫時生物載體。

重新上線的耳朵

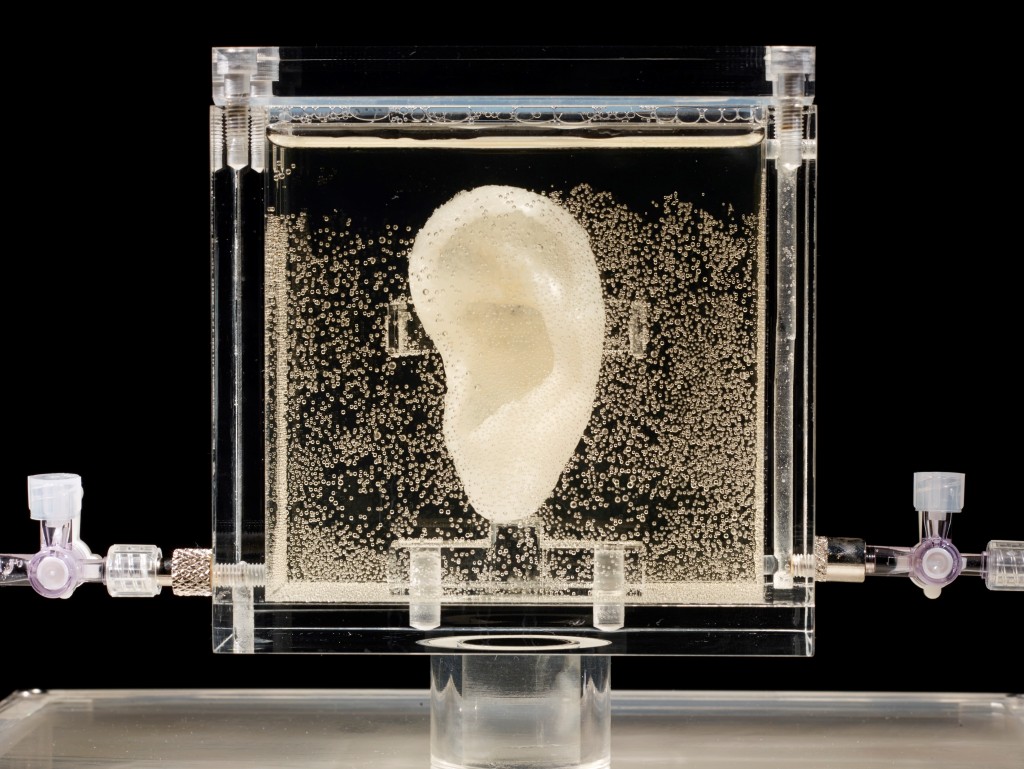

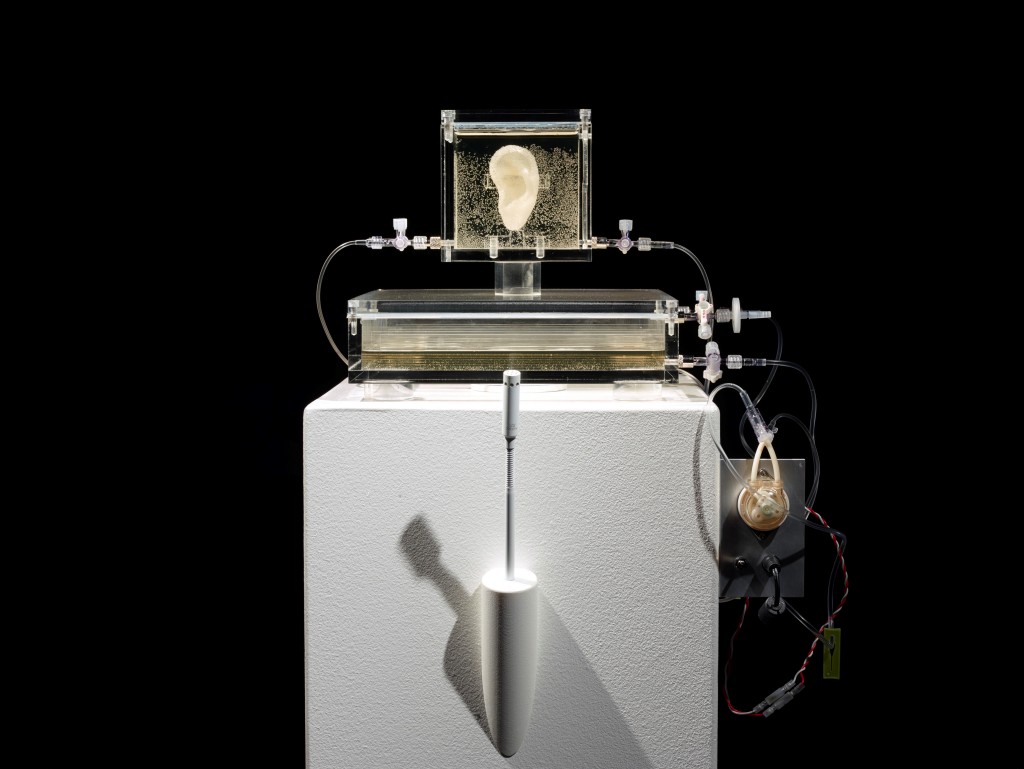

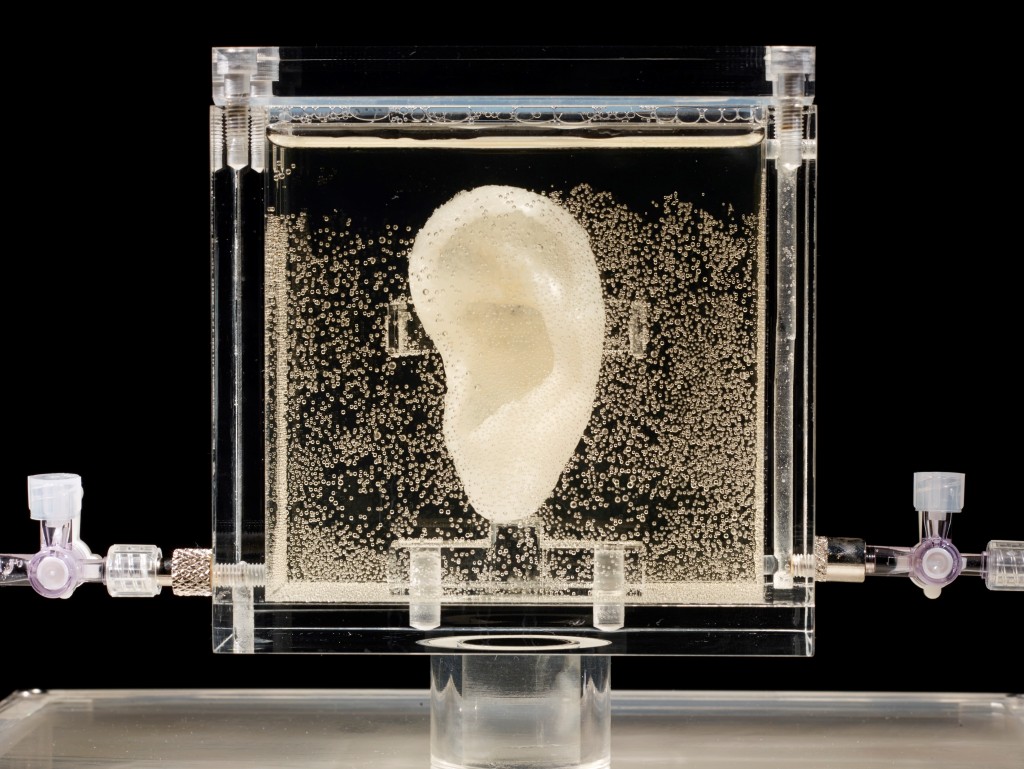

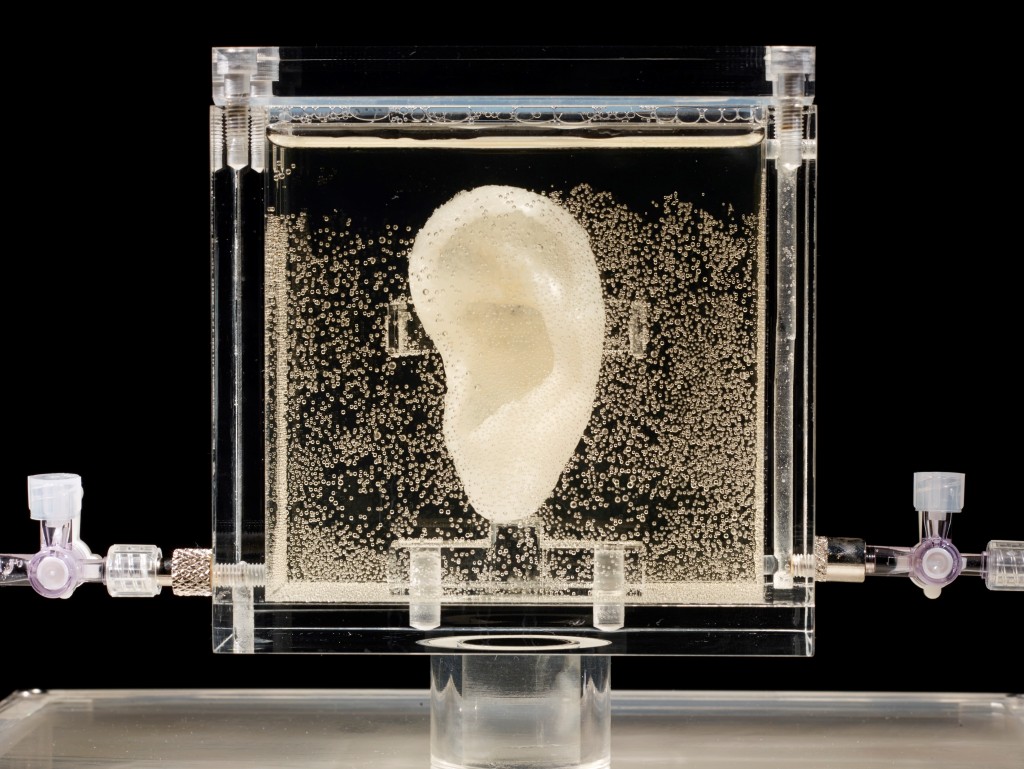

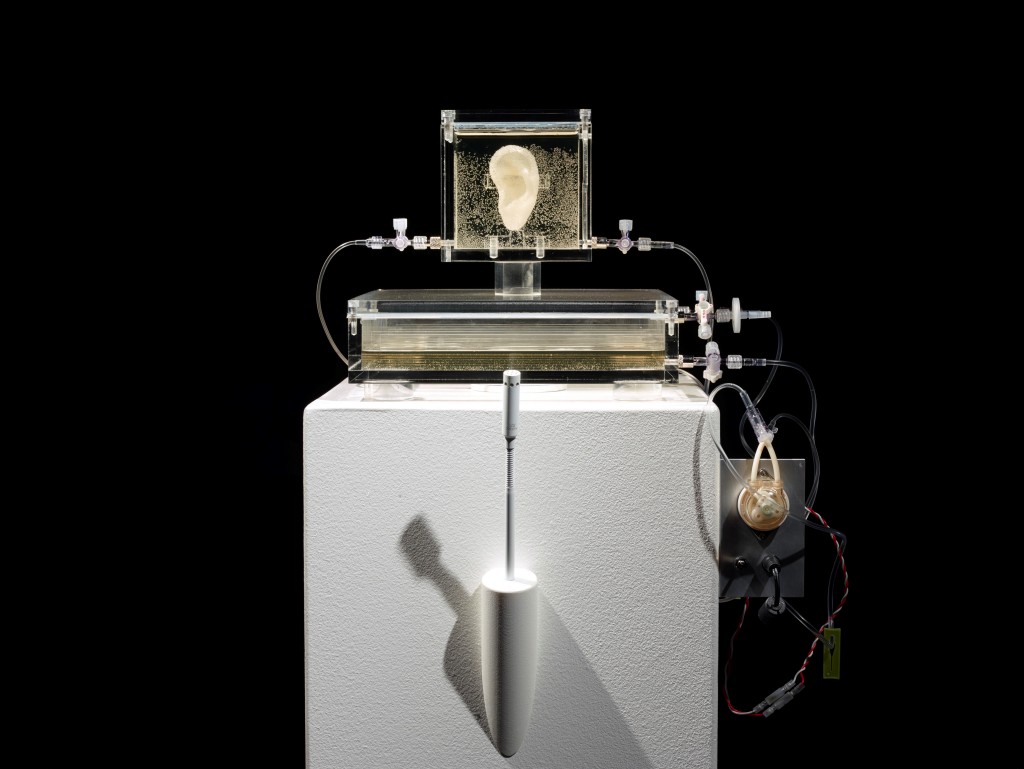

在 Diemut Strebe(b. 1982-)的作品《Sugababe》中,一段跨越時空的記憶被重新召回。她與麻省理工學院的科學家合作,從梵谷(Vincent van Gogh, c. 1853-1890)家族後裔身上,取得了承載其部分遺傳訊息的活體細胞。通過基因編輯與組織工程技術,她將這些細胞置於營養液中培養,並參考梵谷自畫像的影像資料進行塑形,最終「列印」出一隻與他當年割下的耳朵在形態上高度相仿的活體器官。

儘管擁有合法的基因護照,這隻耳朵卻仍如同歷史幽靈的還魂:活著,卻不再屬於任何具體的人生。它的個體性已從血肉與時間中被剝離,那個在星空下燃燒的靈魂、偏拗的性格、藝術創作的激情與痛苦,被簡化為一段可被複製、標記、冷藏的基因序列。斯特雷貝進一步為這隻耳朵連接聲音接收裝置,使觀者的低語能觸發模擬的神經脈衝。像是一種背離主體意志的展示,那團無主的血肉仍然「聽見」,卻早已失去回應世界的主體位置,只留下對已逝感官的冷靜模擬。

生命的獨特性於是失去與時間線性歷史的必然綁定,分裂出兩套並行的邏輯:一套是我們親身經歷的、不可逆的意識之流;另一套,則是構成我們的生物質料背後,那套可離散、多次部署的生物腳本。那麼我們是否也正在默許:某些「活著的存在」,不再需要被視為一個完整的主體來對待?

你的心臟,不再只為你一人跳動

最終,我們或許需要一種全新的感官,去理解自己。藝術家 Saša Spačal(b. 1978-)的《Myconnect》提供了這樣的介面。這不是一件被觀看的作品,而是一場需要你親身「接入」的儀式。觀者躺進如同巢穴般的圓形艙體,將自身的重量交還給土壤,而感測器則蔓延於皮膚之上。此刻,你的心跳便不再是私密的節奏,而成為一段發往地底黏菌王國的摩斯電碼。

某種變化,於是開始在兩端同時發生。這段生理節律開始影響那片黏菌生長的形態與路徑;而這群古老單細胞生命複雜而非人類的電脈衝,亦被轉譯為聲音與低頻振動,回傳至你的身體。內在的潮汐與外在森林的呼吸,透過這條人造的菌根,首次達成了同頻。

這段跨物種的感知迴路在此拆除了人與非人、內與外之間最後一道觀念上的防火牆。我們從未孤獨地擁有過一個「自我」。我們的意識與感知,始終是與微生物、植物、大氣乃至腳下整個星球巨大生態網絡中的一個節點。身體即是生態系,個體即是群像:生命的秩序,最終是共生的、流動的秩序。

當生物藝術不再止於展示技術的奇觀,而是將那些不可見、難以言說的生命運作拆解、放大,轉譯為可被感知的證據,一套生命的管理視角也隨之浮現。「生命開始失控」並非末日預言,而是我們終於開始正視自身複雜性的開端,一場更廣闊生命想像的開幕。

Editor / Jonathan Tseng

Author / Travis C.

Photo Credit / Eduardo Kac, Suzanne Anker, Modern Art Oxford, Helen Chadwick, Anicka Yi Studio, Tate, Diemut Strebe, The Courtauld Institute of Art, Saša Spačal, Kapelica Gallery