貓,不只是可愛動物,也是這個時代的情感符碼。從古埃及的守護形象,到今天社群的貓相 Icon 與爆紅表情包,牠們以高冷、慵懶、不可預測的姿態,滲入我們的審美與日常語言。牠的存在,讓我們在看似無關的滑動與轉發中,投射出對距離、自由與情感連結的想像。

你是貓奴嗎?還是說,你只是每天都會默默轉發幾則Cat Meme?

牠們的存在,總是無預警地跳進你的視窗,也悄悄躍進我們的日常語言、審美習慣,甚至內在情緒。在這場社群高度可視化的流量競賽裡,貓早已從「萌寵」進化為一種文化符號—狙擊著當代審美、挑動情緒、反映著集體情感。但為什麼貓能夠如此強勢的抓住我們的眼睛與心?從社群流量密碼到視覺語言,從日常互動到親密關係的投射—也許,這場貓式迷戀,說的不只是貓,而是我們自己。

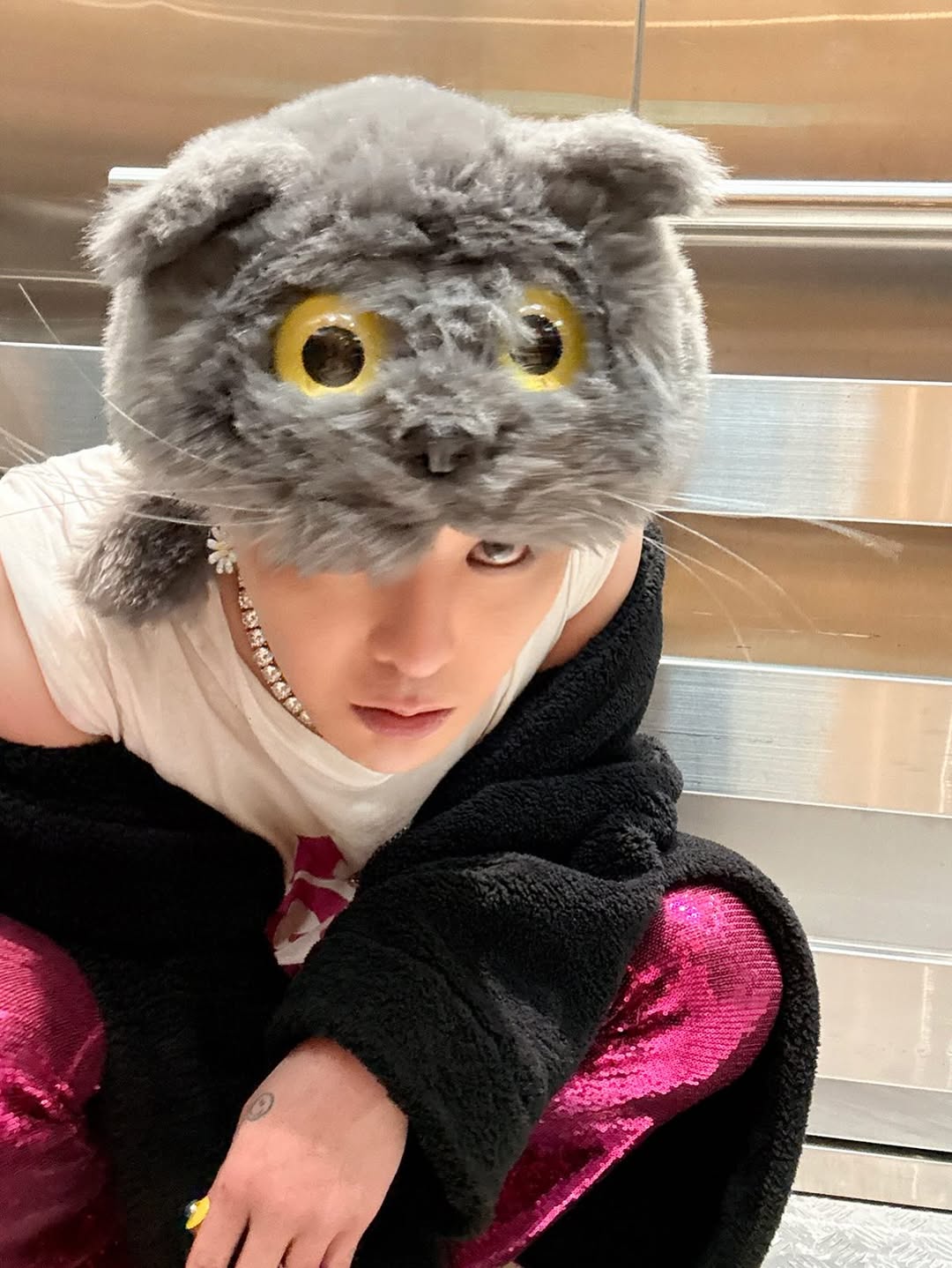

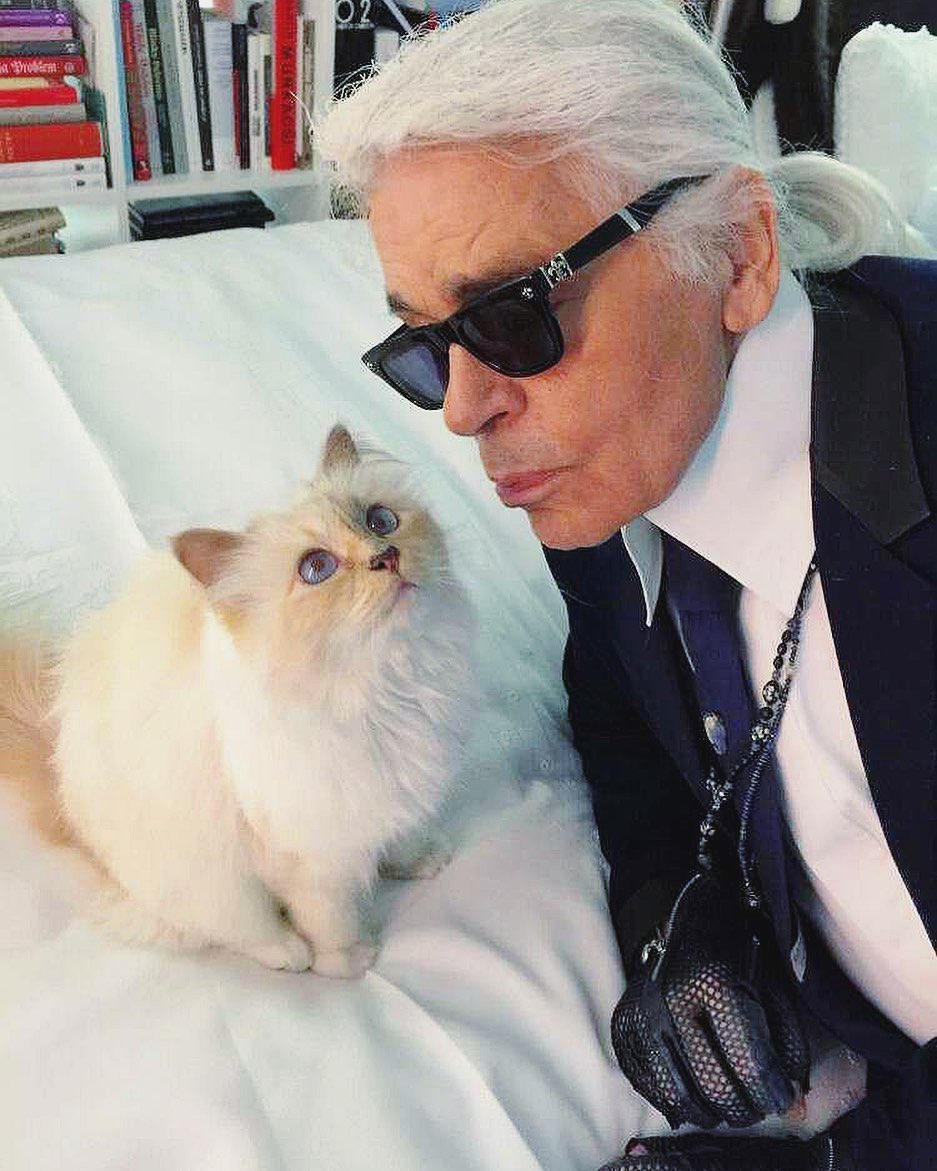

不管你是否已經被正式收編為鏟屎官,不可否認的是我們都活在一個全民吸貓的時代。Chanel 的已故設計師 Karl Lagerfeld 曾將遺產留給摯愛的白貓 Choupette,GD 在澳門演唱會戴上自家愛貓「Zoa」帽子大秀寵溺,韓國女團æspa 的寧寧則是社群上的貓咪迷因推手。打開 Instagram、Threads、TikTok,總有一隻眼神空洞又可愛至極的貓正霸占你的演算法。

貓咪的當代晉升史

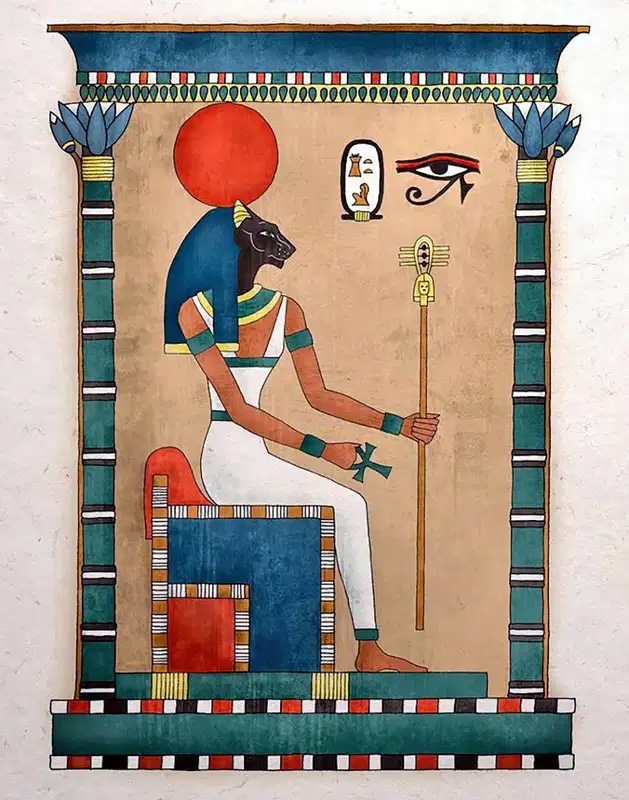

你以為你喜歡貓,只是因為牠可愛嗎?事實上,這份迷戀早已根植於我們的文化記憶與視覺語言裡。從古埃及象徵守護與神祕的貓神芭絲特(Bastet)、中世紀歐洲捕鼠英雄的實用形象,到日本街頭的招財貓與唐詩宋詞中慵懶優雅的貓影:被稱作「寵物」,對貓來說或許只是人類的一廂情願。牠們一直以神祕、超脫、自由的姿態,棲息在人類的圖像、想像與語言裡。

進入當代,這些特質被進一步轉譯成一種獨特的「貓式美學」-慵懶不取悅,卻始終吸睛。與其說我們喜歡牠的可愛,不如說,我們沉迷的是那種無法完全掌握的情緒距離。牠時而靠近,時而退場,一種若即若離的氣場,反而讓人更難以抗拒。這樣的特質,也讓貓成為時尚與流行文化的靈感來源。看看被稱為「貓相女星」的 Blackpink Jennie、大勢女演員韓韶禧,柔和輪廓中帶著防備感,神秘又疏離—像極了貓的投射版本。再看看社群上爆紅的貓咪剪影、貓表情包、甚至是 AI 生成的貓頭超模照,牠們不再只是畫面中的可愛角色,而是被大量轉化為一種集體情緒與審美趨勢的素材。在這些影像和可愛貼圖間,貓逐漸化身為一種情緒語言,也成了我們與自己對話的方式。

演算法的貓奴:從可愛到上癮的情感投射

只要發貓,就會有讚。這幾乎已是社群生存法則。貓能治癒你的演算法焦慮,更是最能「喚起互動」的主角。根據多項社群數據觀察,貓咪影片與貼文的平均互動率,幾乎高出一般內容兩倍以上。牠們沒有劇本、沒有台詞,甚至沒打算取悅人類,卻總能抓住所有人的注意力。

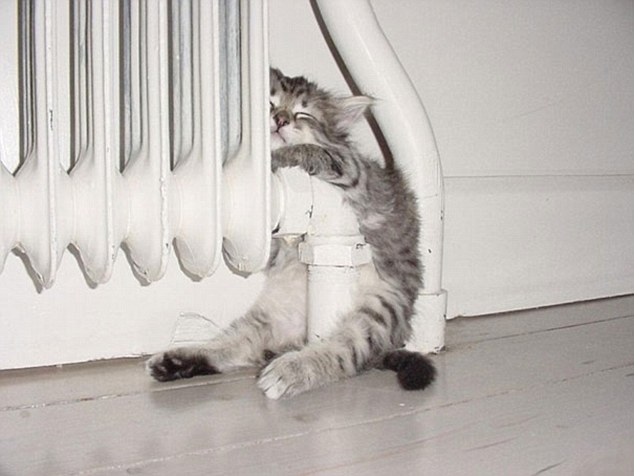

究其原因,貓的魅力,在於牠們的不可預測性—牠可以一秒優雅端坐盡顯妖嬈,下一秒突然在怪異姿勢中進入夢鄉;牠可以冷眼旁觀你十分鐘,然後突然爬到你身上蹭個幾下。這種若即若離的互動,就像是一場戀愛般令人上癮。心理學稱這類讓人著迷的互動為「間歇性強化」——不確定的回應,更容易讓人上癮。而貓,恰好就是這種模式的化身:忽冷忽熱,讓人不自覺陷入情感投射與服侍的迷戀之中。這份冷熱反差所帶來的,不只是情緒起伏,更有生理層面的影響。研究顯示,與貓相處能促使大腦釋放放鬆相關的化學物質、降低壓力荷爾蒙,也讓「看貓影片」成為一種默認的療癒儀式。

某種程度上,這樣的生理反應也加深了我們對牠的黏著與情感投射—像極了某些戀愛腦時期的自己:不是因為對方做了什麼,而是因為那一瞬間的反差與回應,剛好撩動了你所有的期待。而貓,總是知道怎麼在適當的時機給出那一點點回應,足以讓你再次上癮。這份吸引的本質,或許已經不只是「可愛」或「療癒」那麼簡單,而是牠們在互動中展現出的獨特關係態度—有親密,也有距離,有回應,但不迎合。這樣的互動節奏,正好打中了我們當代對情感的焦慮與渴望。

距離產生美:貓式社交哲學,是新的時代渴望

從文化歷史上和社群現象延伸來看,貓的「選擇式」社交態度:從不勉強自己,也從不強求你,是對「情感不對等」的反向操控、是一種低劑量的情感解放,或許更替我們演示了一種與主流社交壓力背道而馳的可能性,一種新的親密關係模式。

在高密度連線、永遠在線的社群壓力中,我們太習慣扮演討好者、努力維繫關係。我們越來越厭倦時時刻刻的互相回應,也不再信仰那種全然奉獻、毫無界線的親密;相反地,我們渴望一種可以保留自己節奏的連結,一種即使拉開距離也不代表疏離的關係。貓,則成了這種情感模式的象徵,像是一種內建抵抗系統的存在,提醒我們可以選擇不解釋、不參與,也依然是被愛的;不必黏著不放,也能建立羈絆。

這樣的親密關係,最迷人的地方或許在於:它允許我們保有自我而不是被關係吞沒,是一種建立在尊重節奏、邊界與選擇權之上的連結方式,使親密得以柔軟延展,也減少了時刻在線所帶來的消耗與焦慮。這種關係的自由與彈性,縱然伴隨著某種不確定性與脆弱,考驗著彼此對關係的信任程度,也挑戰著我們從小被灌輸的親密觀:愛要黏、愛要表現、愛要即時回應。

然而,也正因為如此,這樣的關係提供了另一種成熟的親密想像:並非全然的依附或逃離,學習在彼此的自由裡找到共振的節奏。貓或許沒有給出答案,但牠們的存在,讓我們開始練習鬆弛中的親密距離。

從吸貓開始,練習自由的親密

「你今天轉發貓咪了嗎?」這不只是一句玩笑式問候,也是一種時代徵象。我們正在用貓的視角、態度、美學,重新理解情感、理解美、理解社交節奏。

也許,我們癡迷的從來不是貓,而是一種借貓之姿,得以逃離緊迫社交、重新定義情感界線的渴望。在牠們若即若離的眼神裡,我們偷偷練習怎麼不討好、不迎合、不時時回應,卻仍保有連結的可能。一如這個時代真正想學的事:不必靠近才能親密,不必綁定才能相信。

Author / Travis C.

Editor / Jonathan Tseng

Photo Credit / @choupetteofficiel, @8lo8lo8lowme, @imnotningning, Wikipedia, Calvin Klein, @nala_cat, @officially_shelby, 東宝株式会社, @lalalalisa_m, New York Times