明年,英國泰特美術館將呈現 Tracey Emin 迄今最大型回顧個展,展出她赤裸而真實的內心世界。從悲慘童年到與癌症的搏鬥,她從不隱藏痛楚,也不逃避愛 — 每個人都能在她的作品裡看到自己的映照。她的絕對誠實像一聲勇敢的提醒:去愛,去活,哪怕脆弱,也要全心燃燒。

1963 年,她出生於倫敦。

1999 年,她的作品入圍全球當代藝術最具代表性的透納獎。

2011 年,她成爲英國皇家藝術學院史上第二位女性教授。

2013 年,她獲授大英帝國卓越勳章。

2024 年,她被列為 BBC 世界最具影響力百大女性。

坐擁這些榮譽與人生高光的背後,Tracey Emin 卻始終是一個對於情感極度誠實的女人,一個曾經為了剛分手的男孩,躺在床上痛哭三天三夜的普通女孩。

傷心的壞女孩

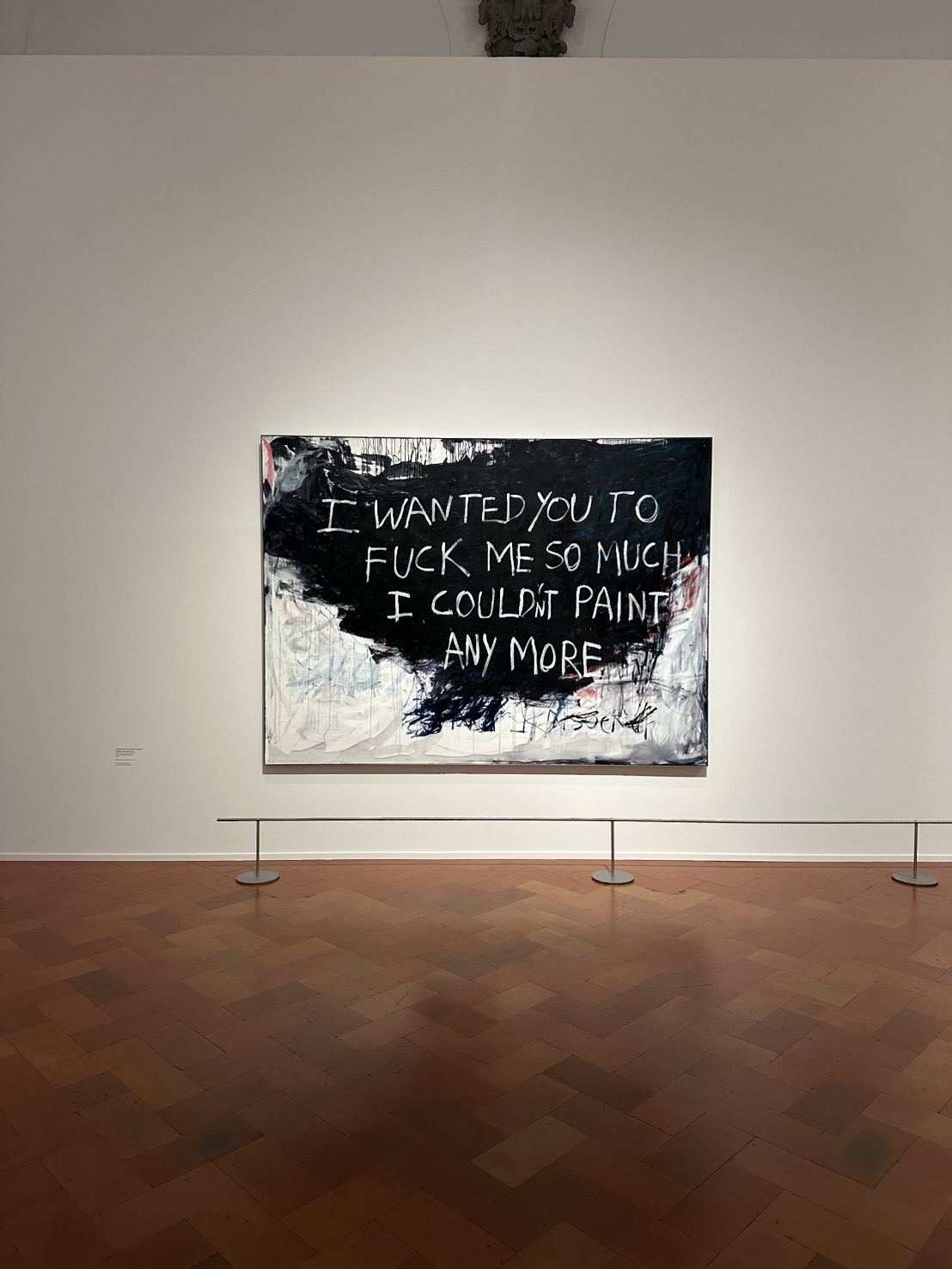

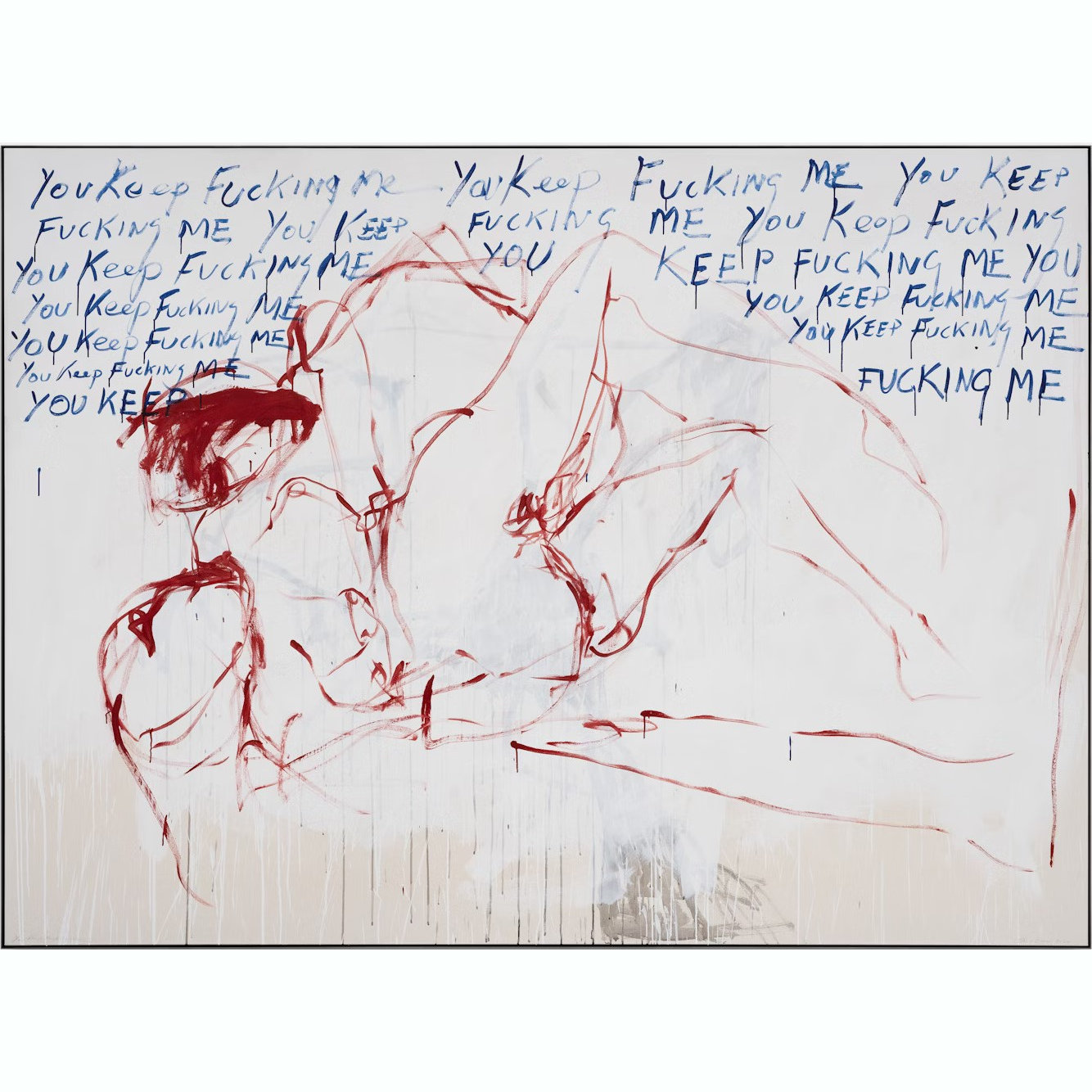

作為英國藝術史上最重要的 YBA(Young British Artists)一代領軍人物,Tracey Emin 的作品涵蓋繪畫、裝置、雕塑、霓虹與拼布等多重媒材。或更準確地說,她的創作暴力、混亂、骯髒、色情,甚至常被譏笑成自戀式的情緒宣洩日記。

2020 年春天,她被診斷出膀胱癌。病情在短短數月間急速惡化,手術摘除了她的子宮、輸卵管與部分結腸。在病床上,她凝視著支離破碎的軀體,感受到死亡步步逼近;那種緊迫,使她更無可迴避地望向愛與死亡的纏繞。然而,流言和死神都未能擊垮她,她的作品,從未離開過人的身體與靈魂,從未離開過愛。

Emin 不厭其煩地追問:什麼是愛?擁有的這副肉體究竟意味著什麼?它既是慾望的器皿、創傷的載體,也是愛唯一的憑證。她探索的不是抽象的「愛」,而是每一個人都曾經歷過的場景 — 被拋下的凌晨,心跳加速的擁吻,孤獨夜裡無法止住的眼淚。

像是一場誠實到骨血的愛與痛的告白:傾訴著脆弱,舔舐著傷口,她一次次縫合自己,卻又不斷撕開結痂投身愛情,願意以整個靈魂去交換 — 因為愛與死亡一樣,都不可逃避;而我們選擇愛,只為了在活著的時刻,真切地感受彼此的唇齒與心跳。

以愛為名的墓碑

一張凌亂的床,曾是 Tracey Emin 在分手後自我放逐的角落,如今卻成了她的代表作 <My Bed>。血漬滲進皺巴巴的內褲,丟棄的保險套裡還凝著精液,酒瓶、藥盒、煙蒂與衛生紙散落一地,宛如屍場 — 愛、慾望、孤獨與死亡的殘影在此糾纏。

從初生嬰兒到臨終老人,床見證著我們的一切,為病痛的身體提供柔軟的庇護,在失戀的夜晚獻上最溫暖的擁抱。這樣的私密旅程卻被赤裸裸的搬進美術館,展演著愛情終章的極致狼狽:激情褪去,空虛襲來,自暴自棄與自我救贖拉扯著,觀者卻無從迴避,和 Emin 同樣被迫承受。

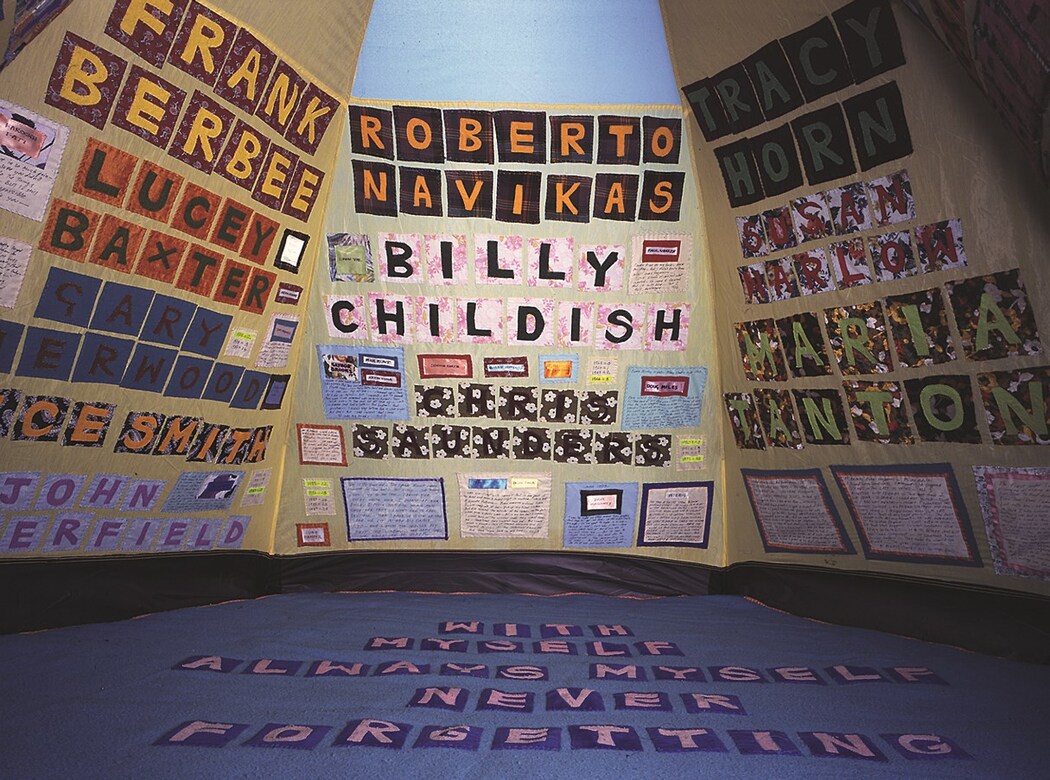

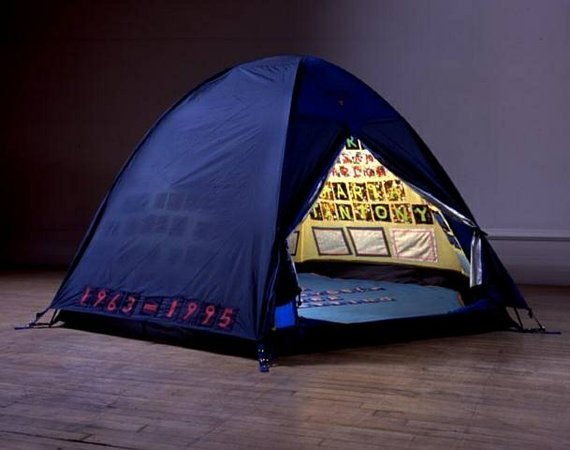

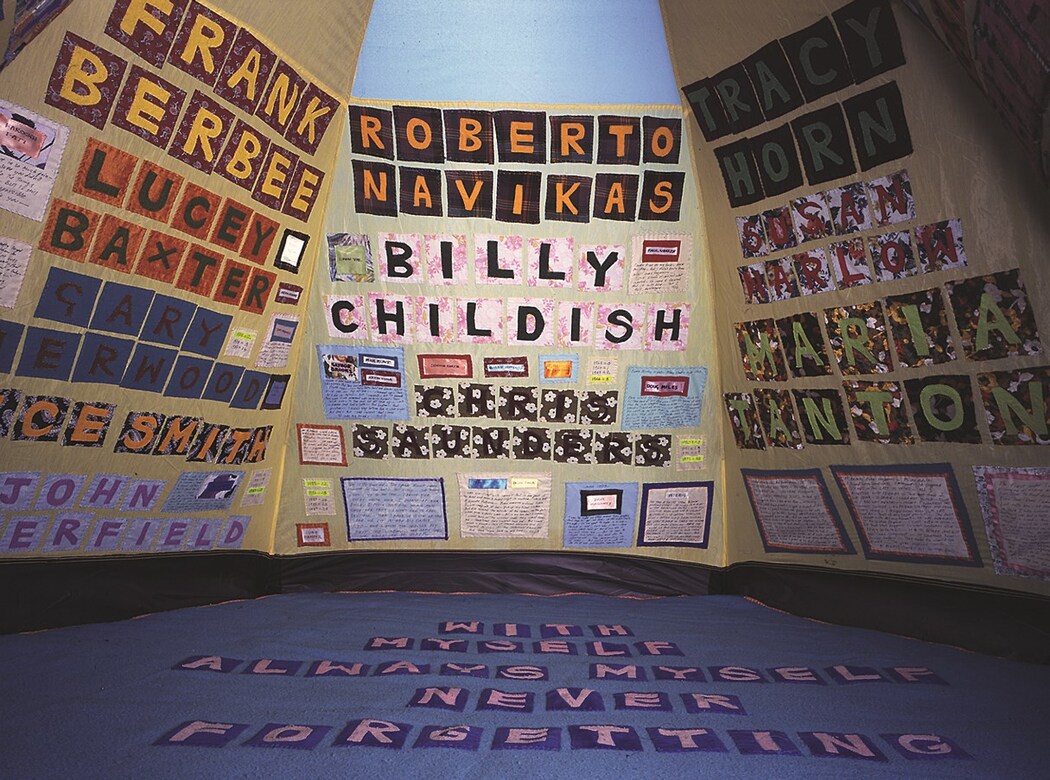

Emin 將愛與傷痛化為墓碑,與其和解、告別,然後轉身離開,從廢墟裡走向新的開始。〈Everyone I Have Ever Slept With 1963–1995〉也是如此:一座藍色帳篷,內壁縫滿名字,那些與她同床共枕的人,有她的初戀、她的哥哥,也有兩個流產的孩子。觀眾必須彎身探入,像被邀請回到幽暗卻溫熱的子宮,卻也近乎侵犯她靈魂最赤裸、最疼痛的所在。每縫下一個名字,便是一次療傷:將失落鎖住,也同時觸碰回憶的疼痛。那是一種勇氣,也是一種徹底的誠實:把所有愛與傷口攤開給世界,也給自己一次又一次重生的可能。

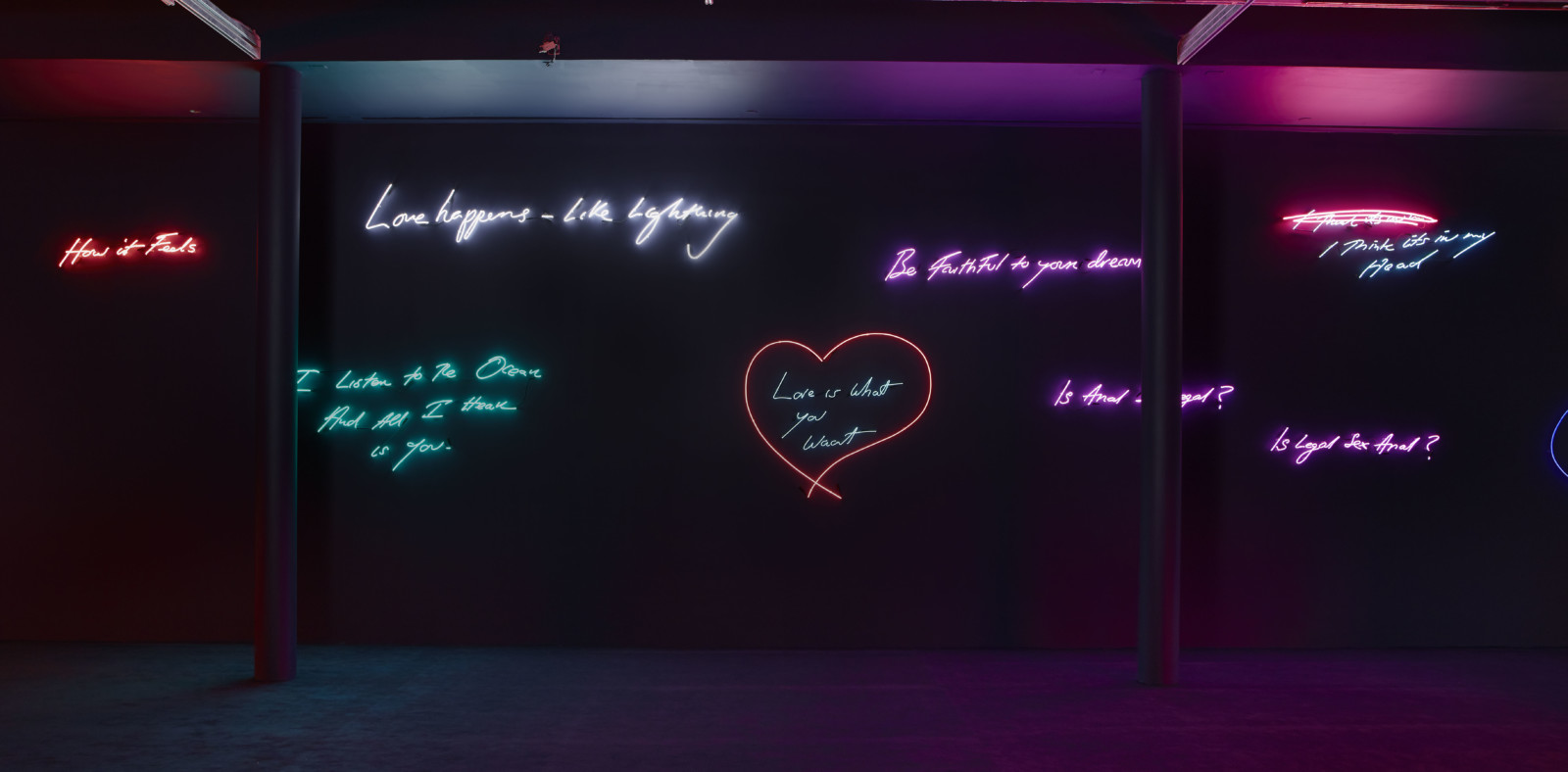

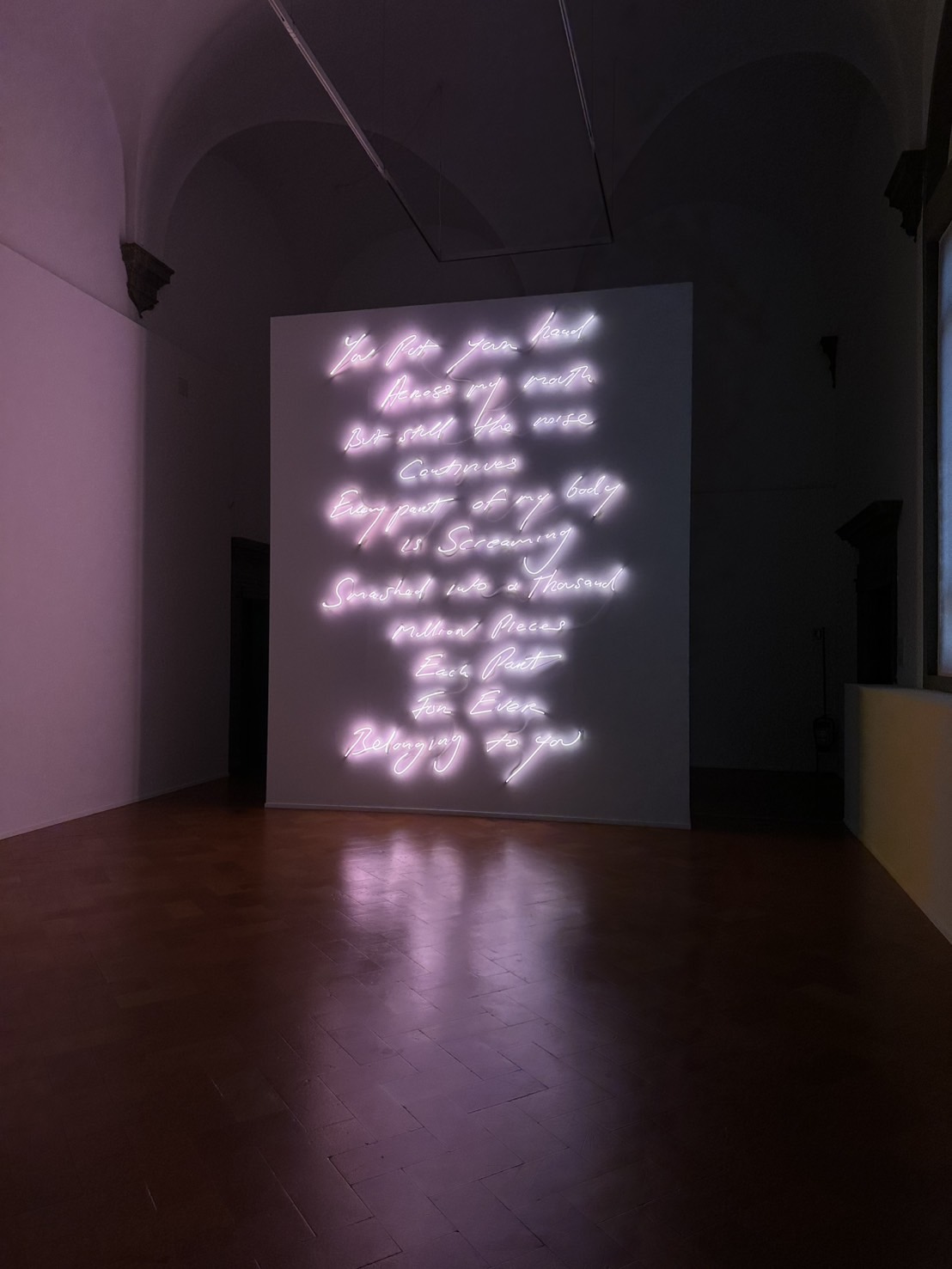

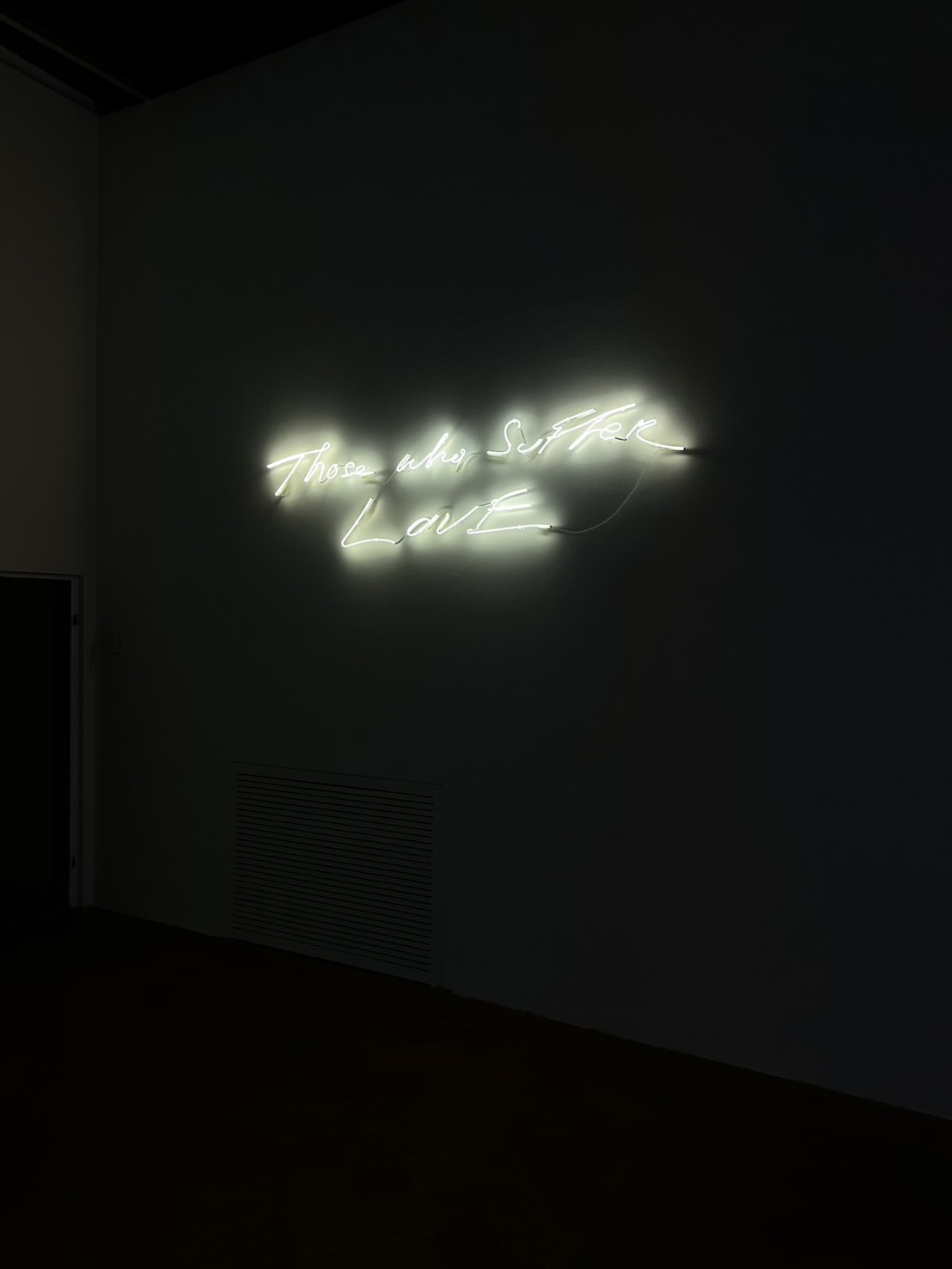

霓虹作為解藥,光線縫合傷口

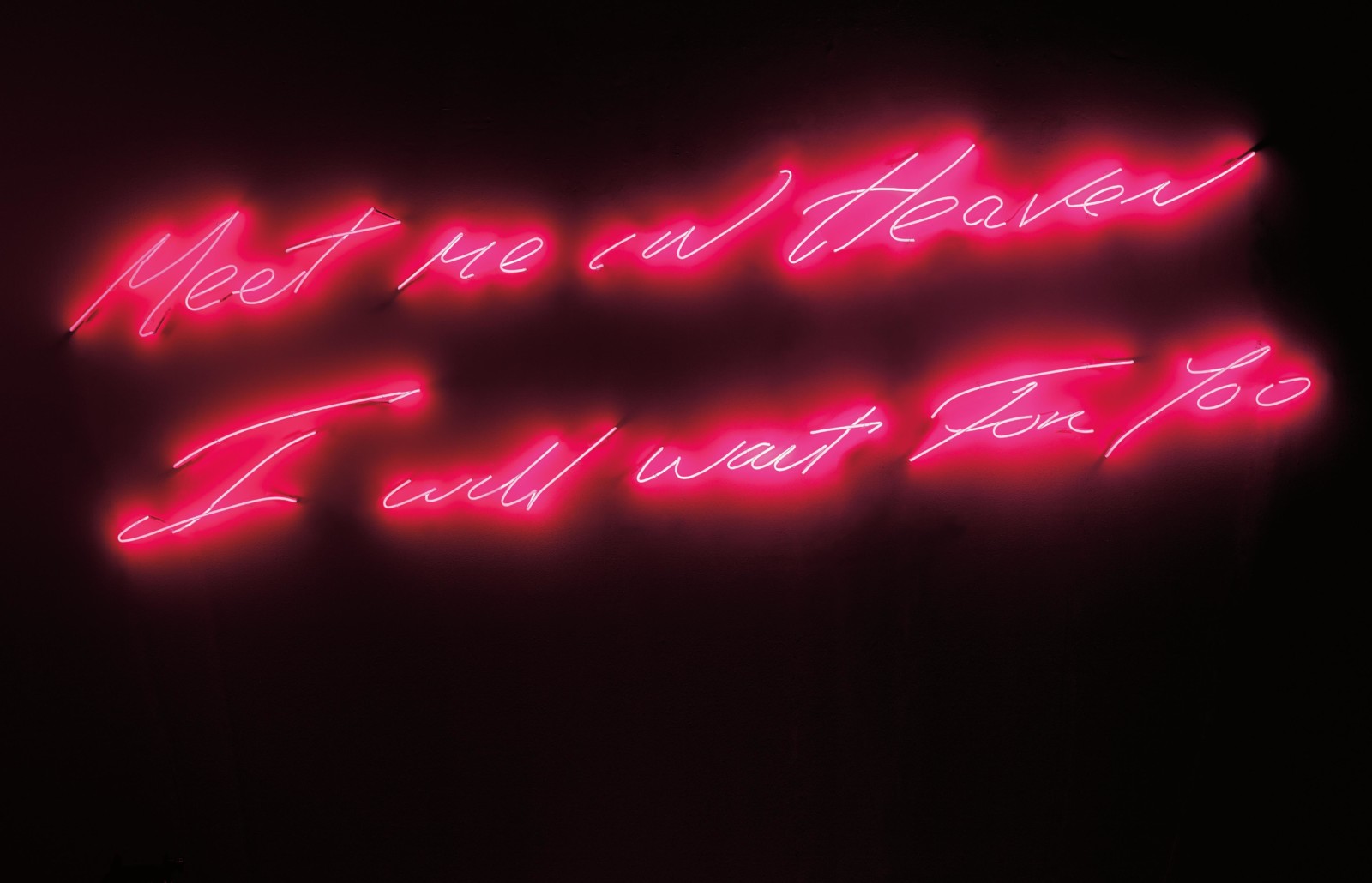

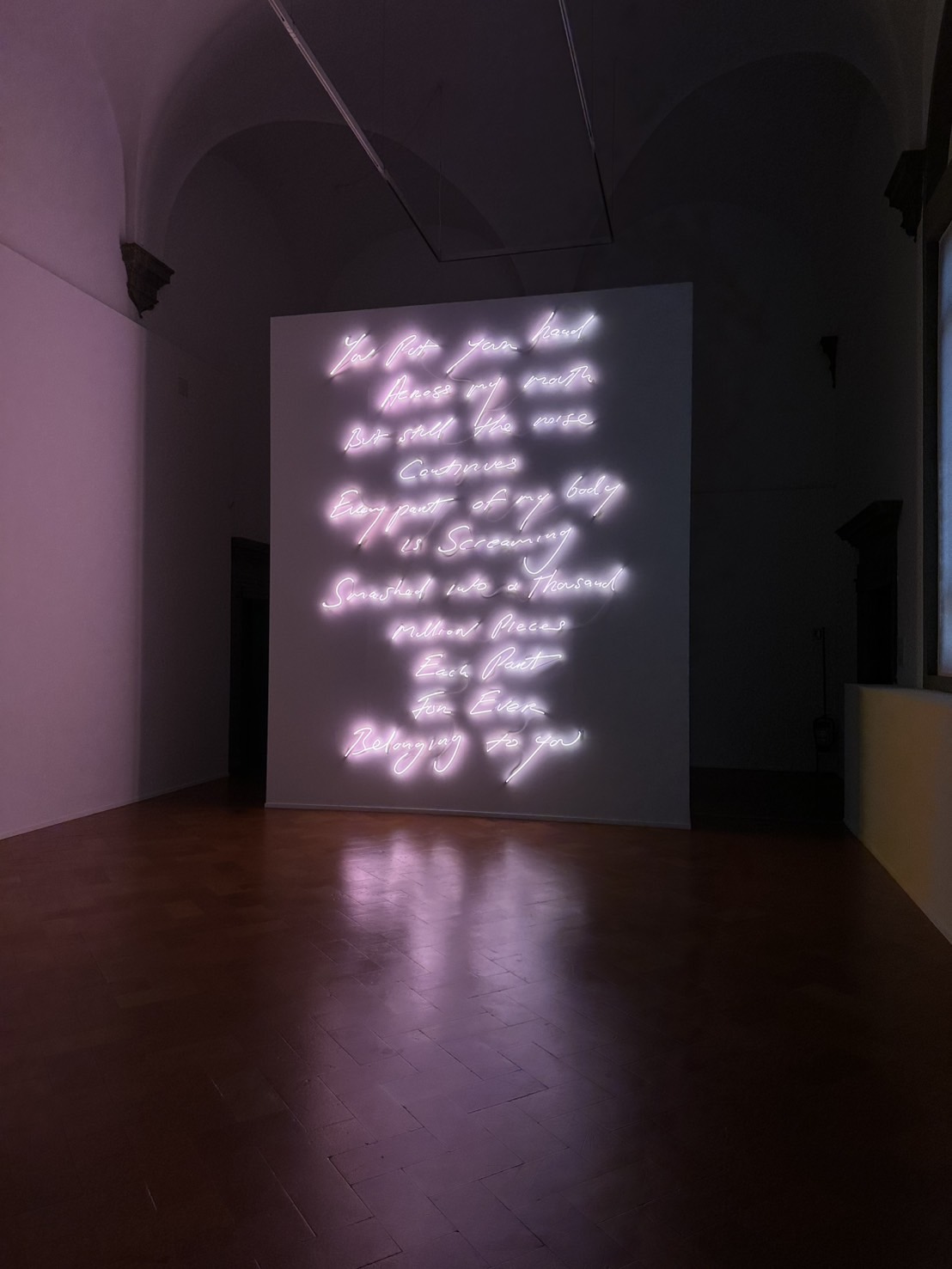

在海邊長大的 Tracey Emin,碼頭酒吧與遊樂園的霓虹標語映照著她淒冷的童年。這些燈,本是最無情的廣告指令,沒有溫度;但在她手裡,卻被扭曲、折彎成顫抖的字跡,像是她夜裡哭喊著刻下的遺言。

她把霓虹變成愛的墓誌銘:「You Forgot to Kiss My Soul」、「I Can’t Believe How Much I Loved You」。每一個字都在燃燒,每一行都像從心臟被撕扯出的血書。光線在黑暗裡閃爍,不再是廉價促銷的口號,而是將愛、孤獨與脆弱公諸於世的心電圖。當霓虹亮起,它們熾烈到刺痛人心;當它們熄滅,黑暗隨即吞沒,留下的是一種絕望的空洞,好似情人轉身離去後,那扇再也推不開的門。

Emin 正是用這種明滅不定,去捕捉情感的短暫與不穩。霓虹燈像一劑隱隱發燙的麻醉,它迷惑、也安撫著,讓人暫時忘卻黑暗的重量。當我們凝視那些閃爍的字句,心底的傷口被光線生生撕開,又被熾熱的光芒悄悄縫合。痛感沒有消失,卻在這冷冽的亮度中獲得了一種奇異的舒緩。它們無法治癒,卻逼迫你正視自己的傷口,讓疼痛在光裡被重新點燃。

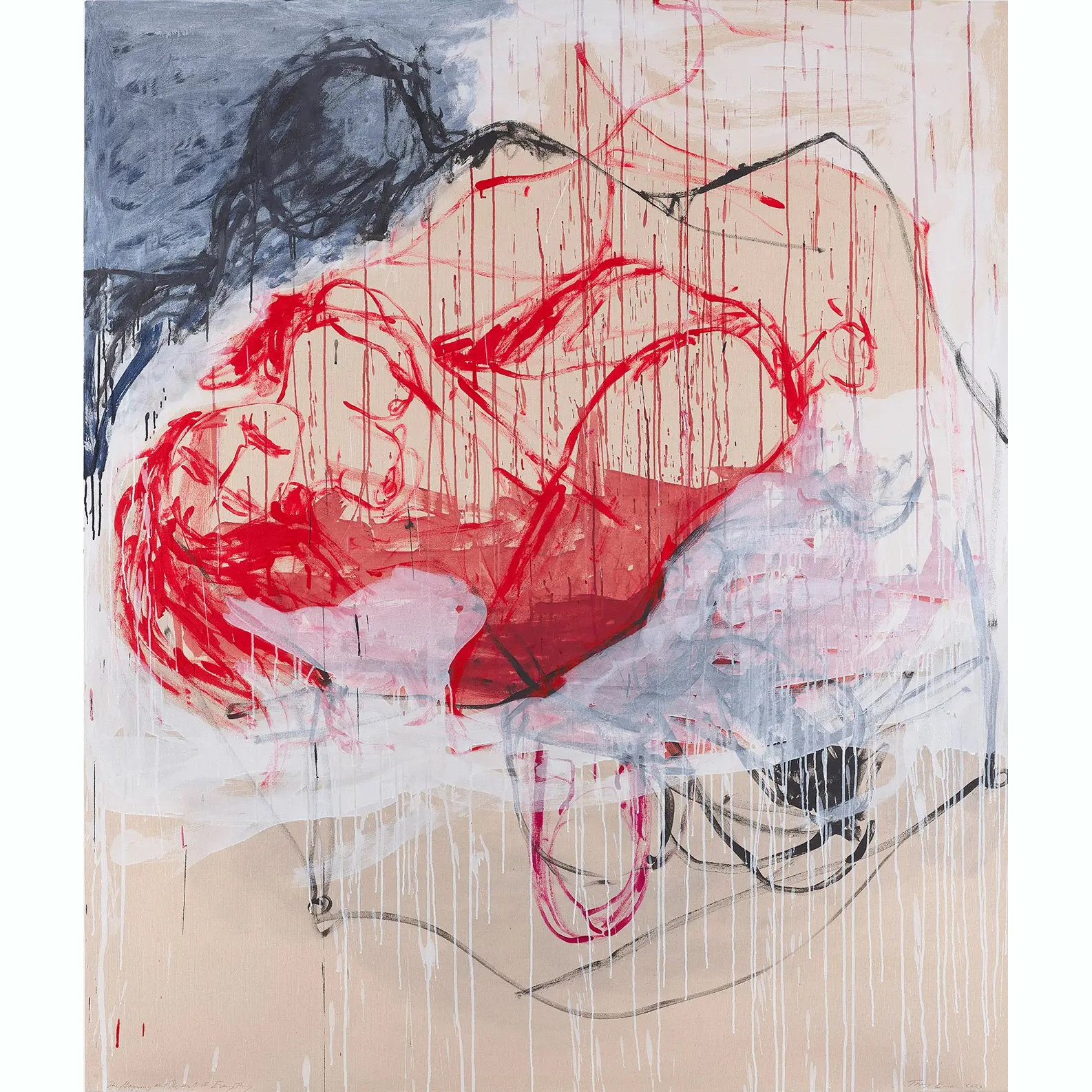

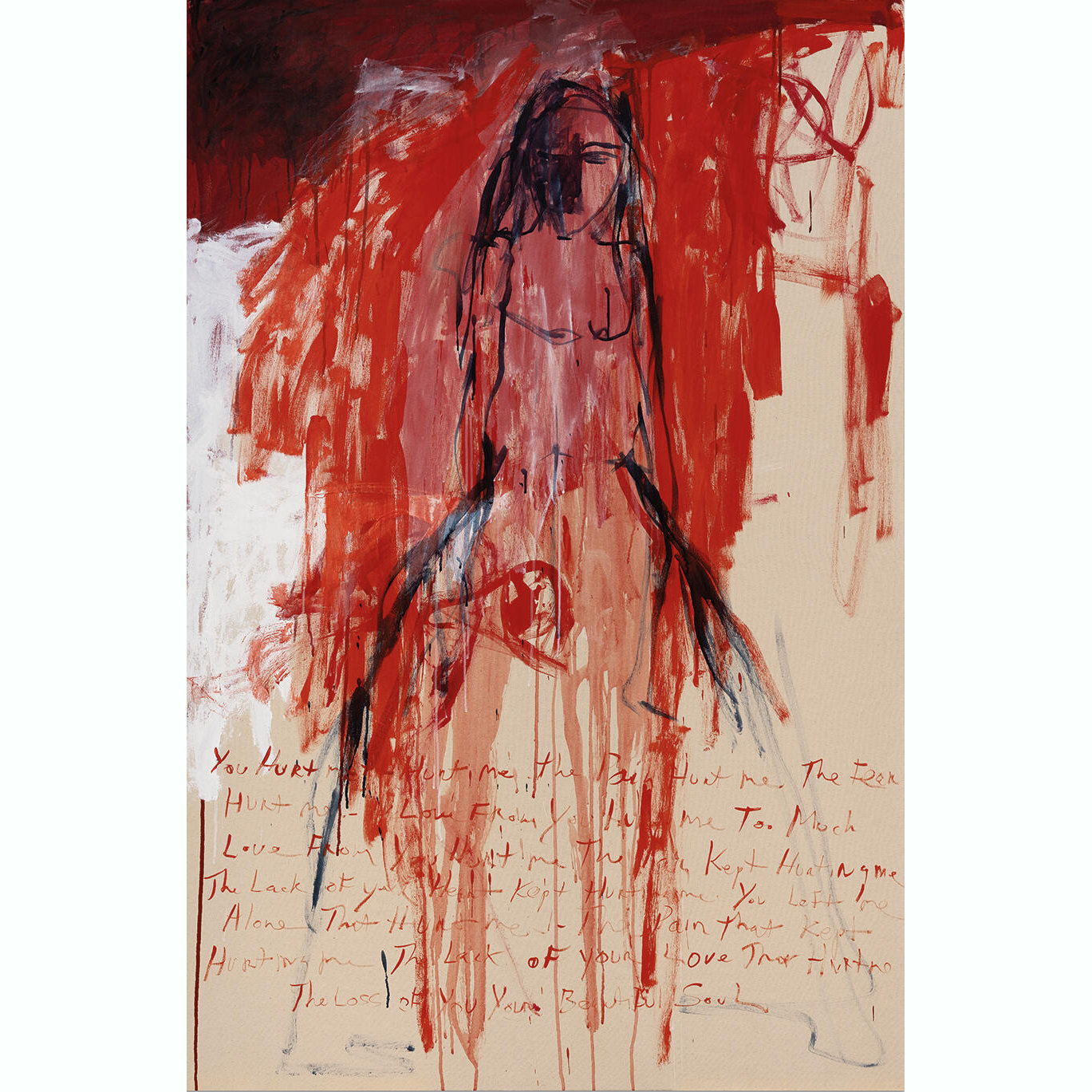

遍體鱗傷的鬥士

在罹癌之後,Tracey Emin 的身體一度虛弱得幾乎無法握筆。然而,當她重新站在巨大的畫布前,每一次拖拉的線條都像是在與生命搏鬥、與靈魂角力。那鋪展開來的血紅與色彩,如同身體最深處的痛楚被拉長、被拉扯,留下對愛與生命的吶喊 — 幾乎可以感受到筆尖摩擦畫布時,她呼吸的急促,血液的脈動,以及自我與創傷交纏的重量。

或許正因如此,Emin 的繪畫在她的英國同代藝術家中格外嚴肅:沒有諷刺、沒有遮掩,全然來自心底最赤裸的誠實。她筆下的輪廓線常是未被填滿的,如同幽靈般的軀殼,傷痕的具象化。

每一幅畫都是一次自我剝離的過程:面對傷口、釋放情感、撕裂破繭,直到她的靈魂再次浴火重生。這種對情感的赤裸表白,也讓人想起表現主義大師如 Edvard Munch 與 Egon Schiele,對孤獨、痛苦與慾望的極致書寫。我們站在畫前看到的是赤裸的激情與痛楚 — 愛與自我毀滅交織的存在終極驗證,是每一次遍體鱗傷後仍不肯退縮的血色勳旗。

在最後一筆落下前,她的手微微顫抖,血紅色的線條仍在畫布上滾動,像心臟的節奏被無聲地放大。每一次呼吸都帶著痛楚,每一個顫抖都承載著愛與失落。她縫下名字、描繪身體、書寫靈魂,不是為了觀者的眼淚,而是為了與自己的傷口和解,也為自己再一次活過來。

歷經愛情的傷痛、身體的創傷,與癌症的搏鬥,Tracey Emin 仍不曾收起她赤裸而真實的情感。她的藝術像鏡子,鋒利卻溫柔,刺痛卻撫慰,提醒我們 — 即便歷經傷痛與孤寂,人依然可以選擇真切地活著,真切地愛,真切地直面自己。

“It’s difficult, but it’s wonderful.” – Tracey Emin

Author / Travis C.

Editor / Jonathan Tseng

Photo Credit / Tracey Emin, River K. , Tate, Wikimedia, Dazed, Xavier Hufkens, White Cube, Philips, MOCA North Miami