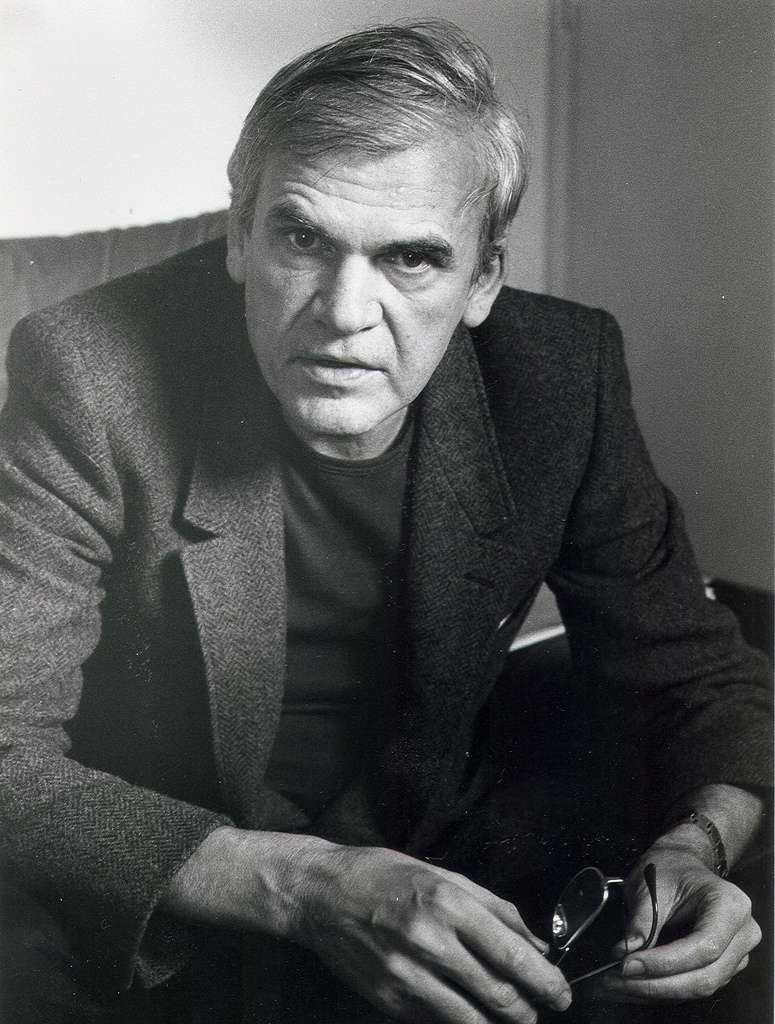

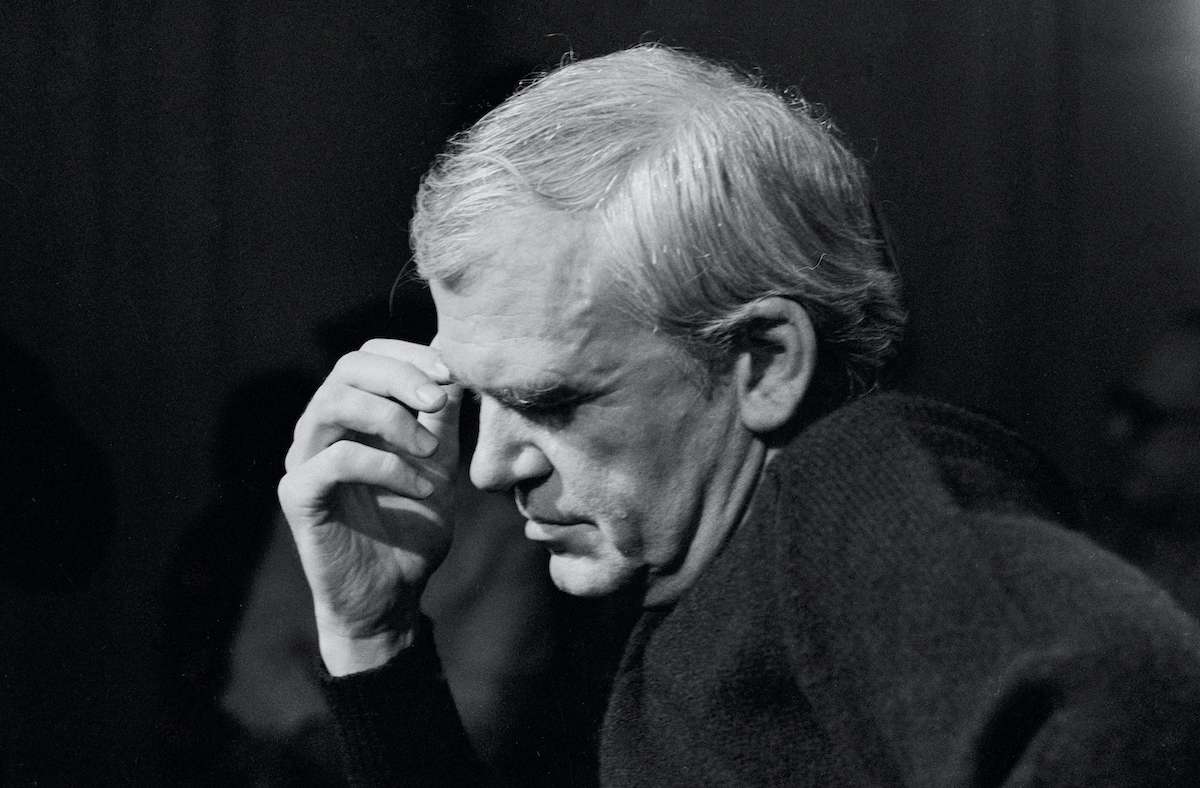

1929 年 4 月 1 日愚人節,米蘭・昆德拉( Milan Kundera )出生於捷克首都斯洛伐克,然而在文壇上,卻很少人將他視為一名捷克作家。原因在於其多數作品涉及對蘇聯共產黨的批評,因而有很長一段時間遭到禁止。1975 年米蘭・昆德拉逃亡至巴黎定居後,他以「以捷克文書寫的法國作家」為人所知。

革命下的壓抑與輕重

時間回到 1968 年,39 歲的米蘭・昆德拉見證了蘇聯軍隊駕駛坦克入侵斯洛伐克的那天。為了制止捷克民主化運動「布拉格之春」的影響持續蔓延,蘇聯以武裝干涉,短短四個月內便有 108 名斯洛伐克平民喪生;1969 年,蘇聯當局封鎖捷克邊境,開始了一連串共產政權高壓統治。

布拉格之春、革命、武裝、共產黨、新世界等元素持續作為米蘭・昆德拉筆下的重要場景,與角色的生命扣合,他在字裡行間駕馭一種壓抑與沈痛中,依然想要輕描淡寫的氣質。以極為細膩的手法,塑形角色人物,勾勒出極權共產政權下常民生活的樣貌。

比起以文學紀錄革命,米蘭・昆德拉更樂於用美學的視角進行文學討論,「我想,小說的作用不在於揭示特定政治事件,而是引導我們去看人類的醜聞。」

脫離常識的隱喻 / 生活在他方 Zivot je jinde

你幾乎可以說,米蘭・昆德拉的文學中藏著一股溫柔反抗之心。正如他於《生活在他方》一書裡寫道——「溫柔,是成年在我們心裡喚起的憂懼;溫柔,是試圖創造一個人造的空間,讓另一個人在這裡被當成小孩;溫柔,也是對於愛情的生理後果的憂懼;溫柔,是試圖讓愛情逃離成人的世界。」

而米蘭・昆德拉持續在作品之中探索對自我的認知,同時也洞見人性裡頭最為晦暗且尚未為人所知的一面。《生活在他方》書中以偉大的死亡換來偉大生命與愛情的詩人,受困於華麗宴會廳外的陽台上,冬日寒雪紛飛,詩人因失禁而愈趨寒冷的身體,使他患上肺炎,最終生命也僅能以病告終。

僅僅是描寫一平凡無奇的時刻,米蘭・昆德拉也都持續直搗對於「存在」一題的關心和質疑。世界極其荒謬,小說也僅僅是荒謬世界的一環,因此藝術並不是只能亦步亦趨,而是率先開鑿的創造先驅。誠如《生活在他方》中有著戀母情結的兒子,以及視孩子為己物的母親,在兩者獵奇行為的背後,包含著人類對於自我存在意義的衝突。

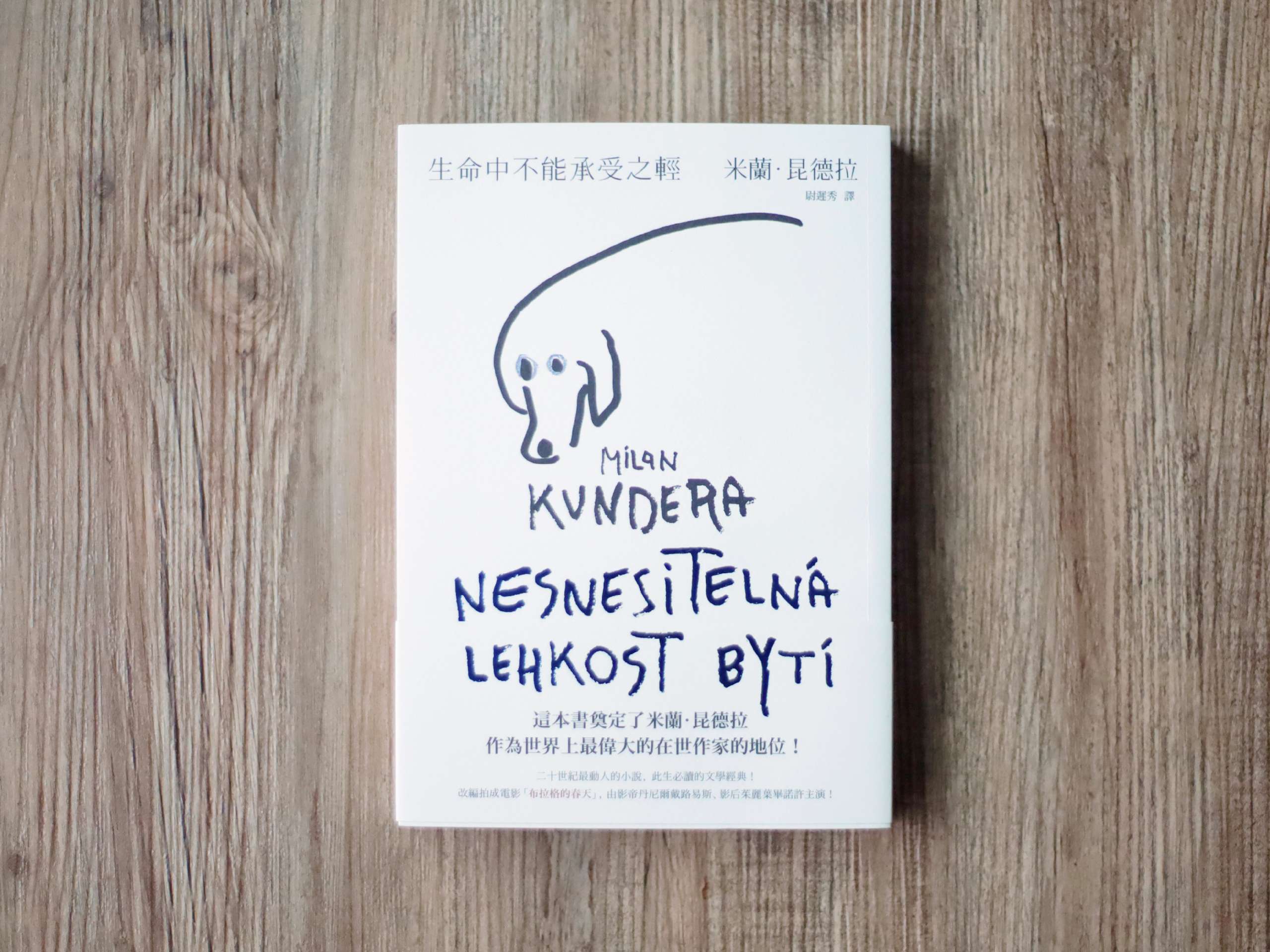

錯綜複雜的對話與思辨 / 生命中不可承受之輕 Nesnesitelná lehkost bytí

米蘭・昆德拉的小說是藝術的雜揉,詩、繪畫、音樂、文學,追溯其本質,都是美的延續;而一切關乎美的有形或無形的物件,如性、愛、死亡、母性與女性的身體,以某種必然的姿態成為他筆下主角共同的魅影與夢魘。

關於美的探究,哲學的辯證,最具代表性的作品便為《生命中不可承受之輕》。關於愛與生命的偶然性,如何在一瞬之間擊潰一個人所有的相信,而必然性、偶然性與「存在」之間又存在哪些必然與偶然,米蘭・昆德拉在此書中呈現了相當高明的對話與驗證。

探詢存在與愛的命題

除此之外,米蘭・昆德拉小說的美學除了展現於人物形象、對話、形式與結構之外,尚有一角,難以忽略,那就是「脫離常識的隱喻」。我們可以說,米蘭・昆德拉的世界存在著獵奇的次元,他總是能透過一些毫無關聯的設定,對於每個角色都有相當綿長且細節的描述,包括他的思想、行為與動機,愛與著迷,恨與真實,使角色的立體性與荒謬感更上一層。

而歸根於本,小說的本質無非是探詢存在與愛的議題。「存在」是反覆詰問、驗證假設、推翻假設、試圖探究本質,在無限輪迴之中感受到清明或絕望;而所謂「愛」,則是去聆聽生物與世界,讓彼此能夠使用秘密的語言交談。

小說洞悉事物本質

米蘭・昆德拉在他的文學評論集《簾幕》裡頭提到:「小說領域裡的創造就是一種認知行為,在費爾汀的定義裡便是:能夠迅速且智慧地洞悉作為我們冥想對象所有一切事物的真正本質。」他認為,當代小說的本質,不應專注於情節、反轉與高潮,而是以近乎哲學的視角,理解何謂小說的「結構」。

他將劇情扯出小說的結構,於是我們能在他的作品中清楚看見,他有意識地透過某種蒙太奇的方式拼湊,組成故事的全貌;並透過角色視角的反轉去印證人心之複雜、行為的矛盾,凸顯善變的真相。

關於米蘭・昆德拉作品裡的種種,僅能悟出一二,這是其小說難讀之處。也正因如此,它才能成為一本超越時間性的作品。於是明年、後年、大後年再讀,又有不一樣的感悟。

Editor / Asta Chang

Author / Louise Lu

Photo Credit / Asta Chang, Wikipedia, Amazon, Inspiring Alley, Rolling Stone