韓裔藝術家 Do Ho Suh (徐道獲)以其大型雕塑與裝置藝術作品聞名,帶著紗質的半透明感,他將個人移民身份對於所謂「故鄉」矛盾而複雜的感受,以經緯梳理清晰,看似沈重,卻輕巧得能被打包進行李箱,收拾乾淨。

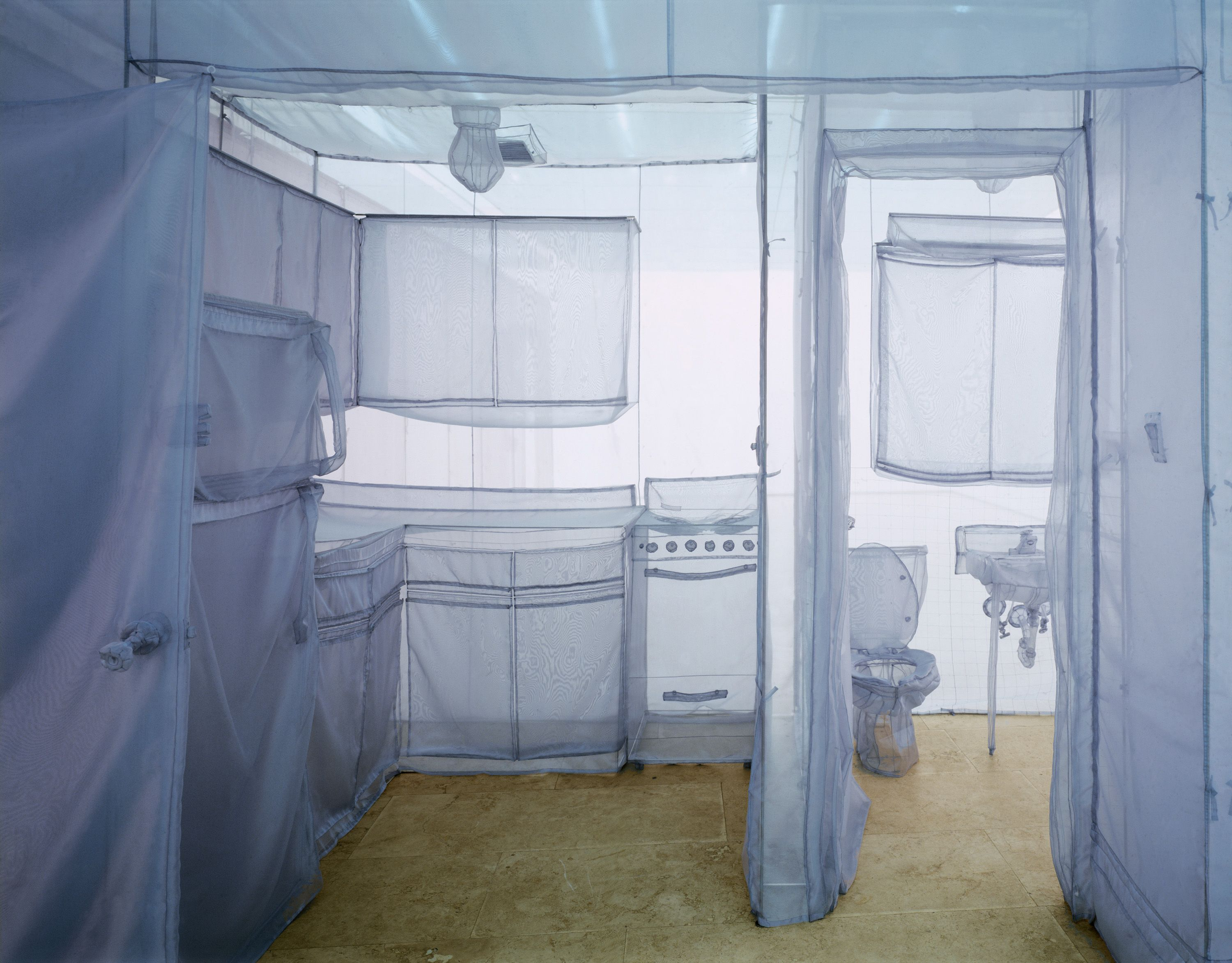

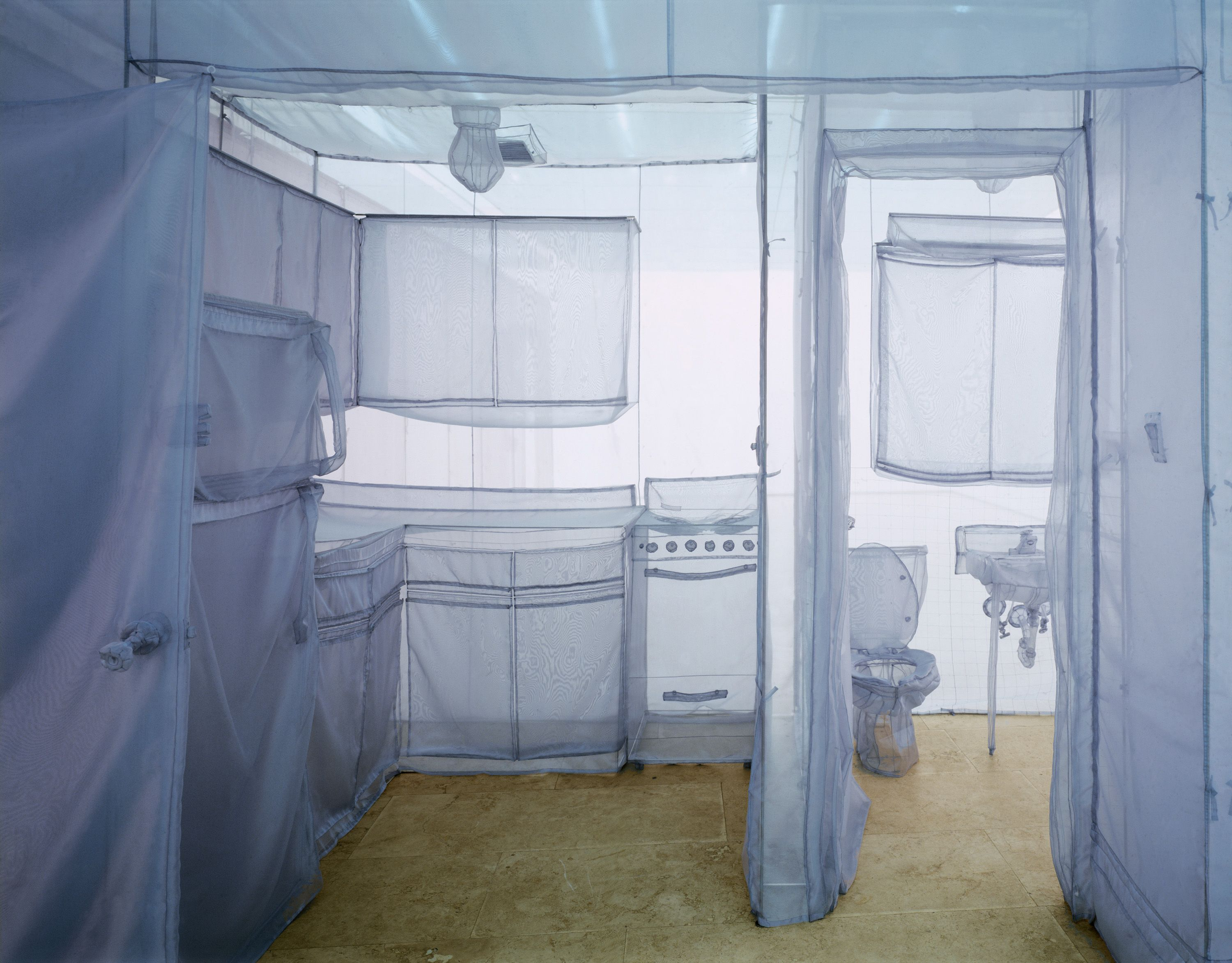

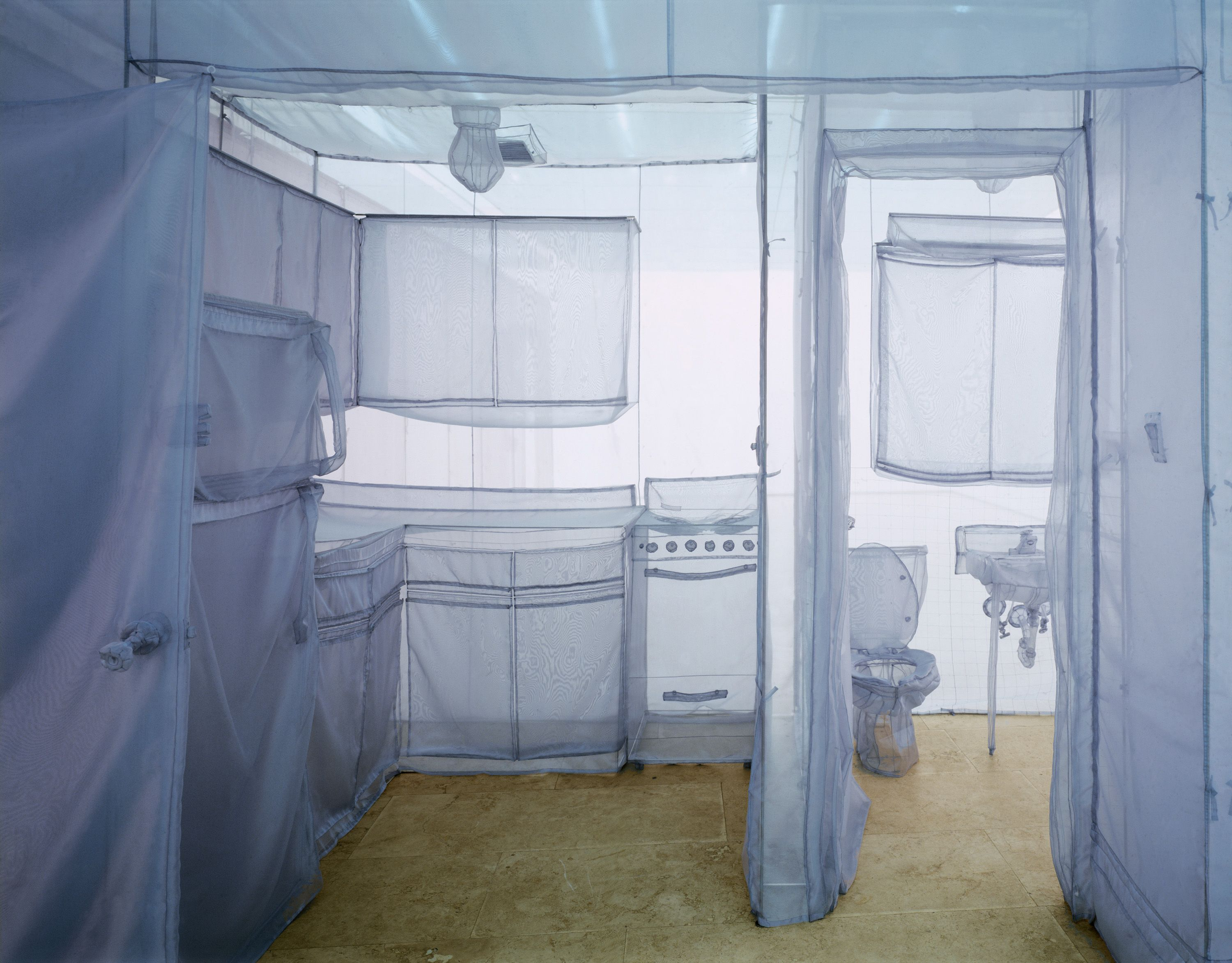

Do Ho Suh 父親是韓國著名水墨畫家 Se Ok Suh ,為了掙脫眾人期待下無可避免的框架,為了走出自己的路, Do Ho Suh 到了美國,看似掙脫「家」的牢籠,卻透過創作,日復一日建立與「家」無限接近的連結。他以一系列絲縷構成的大型雕塑作品聞名,在色彩繽紛的紗帳中,藏著對於移民身份的矛盾認同,以及對於物理與心理空間的感知。他創造了與實景等比例的雕塑創造空間感,讓房間的一磚一瓦、每個櫃子、層架、開關,都在他手裡成了更輕薄的記憶。

誰把任意門借給我?/Hub

家和身份認同是不斷流動的概念,在美國住了二十年後,他搬到倫敦,又住了十年左右。對於一般人來說,旅程總有終點與所謂目的地;然而對於 Do Ho Suh ,他似乎更在乎的是過程、連結與中間地帶。如《 Hub 》系列作品,他以將走廊等過渡空間作為靈感,如從臥室到廚房的路徑,行經的三、四扇門,都將把你引向不同的地方。他曾於訪問中提及:「從概念上講,這件作品的核心與以前的作品非常相似,當你把這些東西連接在一起時,它就成為了通道——過去 20 年我從韓國到美國、德國和英國的生活旅程。」

作品《 Staircase-III 》是 Do Ho Suh 根據他對建築空間的個人記憶創作的作品之一,他使用紅色的聚酯纖維材質,復刻了這個階梯,卻刻意使用了脆弱、半透明、毫不堅固且甚至可以稱得上是搖搖欲墜的材料建造這個懸浮於天花板的階梯,沒有目的,也沒有實際功能,彷彿一座不著邊際的天梯,連接著過去。作品首次於 2003 年伊斯坦堡雙年展上展出,邀請觀眾想像樓梯頂部的各種可能。

不同時空下,所有住過的居所都同時存在的可能

Do Ho Suh 運用紗帳材質蓋起了懸浮在空中的韓式建築,一個柔軟可攜帶的家。而他就如蝸牛般,把這些曾住過的房子背著走。他曾於接受訪問時提及,他認為從某種意義上說,他以織物結構作為創作方式,是一種脫皮的行為。「從我的衣服中滑出來,然後悄悄地把它們收起來,在別處展開。」通常人們以磚瓦作為抵禦曝曬、颳風、雨淋的遮蔽,然而 Do Ho Suh 卻以半透明的紗帳打破了屋內/外的界線,模糊了空間使用常理。

空間是容器,家中之家

2013 年,在 MMCA Seoul 展出作品《 Home Within Home Within Home Within Home Within Home (2013) 》中, Do Ho Suh 創造了「空間中的空間」,如俄羅斯娃娃那般,以他 1991 年於羅德島就學時在美國的第一個住所為殼,位於韓國首爾的老家為核。令人玩味的是,外層的西式公寓彷彿代表了,藝術家作為移民到美國後,隨著接觸當地文化後慢慢被同化的表象;而內在仍懷抱著他作為韓裔對於韓國文化傳統的崇敬。

家的標本

在《 Specimen 》系列中, Do Ho Suh 就像是家的標本那樣,將檯燈、掛鉤、對講機、開關等家中物件,一一拆解,不再受限於時間線性的先後順序限制,將曾住過的房子、工作室,全都打散了。日常物件隨著每日使用會逐漸耗損,即使不可或缺,卻因為平凡而容易被忽略。

置身於 Do Ho Suh 的作品之中,彷彿被巨大而毫無邊際的「家」籠罩,他使用穿透性高的聚酯纖維材質,而實際上卻透過他自身的生命經驗——不斷移動、持續適應——反射了「家」既是一個理想化的概念,也是一個實際存在於現實的實體。

Author / Asta Chang

Editor / Asta Chang

Photo Credit / MMCA Korea, Victoria Miro, Lehmann Maupin, Fristart Museum, This is Colossal, Brooklyn Museum