從利馬特河畔的凱爾特聚落、羅馬時期的人造湖岸,到今日城內遍布的千座噴泉,蘇黎世的城市發展始終與水息息相關。河流與湖泊不僅促成了這座城市的繁榮,也深刻影響了其商業、交通與生活方式。如今,這座國際金融中心仍然保留著豐富的水文化,水,依舊是蘇城的靈魂。

當人們談論蘇黎世,首先想到的或許是它作為全球金融中心或鐘錶業重鎮的形象。然而,這座城市真正的根基,來自流淌不息的「水」。蘇黎世湖與利馬特河不僅見證了數千年的文明興衰,也塑造了今日宜居城市的風貌。水始終潤澤著蘇黎世的歷史,也持續影響著當代市民的生活。

水之城蘇黎世

當「金融中心」、「世界宜居城市」與「鐘錶業重鎮」等理性又冷靜的標籤貼在瑞士最大城市蘇黎世時,許多人可能會忽略了一個細膩且柔和的事實——早在 19 世紀前,這座小城便已是一座河畔城市。水流塑造了蘇黎世的發展,也孕育了今日的繁榮景象。

文明與貿易

自古以來,「水源」便是許多文明的根基:飲用、灌溉、交通與運輸貿易,都是支撐城市發展的重要元素。蘇黎世湖( Zürichsee)北端流出的利馬特河( Limmat)不僅是蘇黎世文明起源的核心,其流域更連接瑞士境內其他城市,成為中世紀瑞士聯盟與歐洲各國貿易的重要交通要道,奠定了蘇黎世的經濟基礎。

蘇黎世的文明起源可追溯至西元前 80 多年。在羅馬軍隊佔領蘇黎世前,當地已有凱爾特人( Kelten)聚落,遺跡可見於今日的林登霍夫山( Lindenhof)及其周圍。出土文物顯示,當時該地區已與地中海地區進行貿易,並使用水路運輸商品,例如來自南方義大利的釀酒桶便證實了這一點。

西元前 15 年,羅馬帝國的奧古斯都( Augustus)征服現今大部分的瑞士地區,並將蘇黎世納入版圖,賦予其一個拉丁名稱 Turicum。這個名稱至今仍可見於蘇黎世的許多特產與建築上,訴說著這座城市悠遠的歷史。在羅馬統治下,為了擴展建築用地以興建住宅區,當局下令人工降低湖水水位,使林登霍夫山變得更加顯眼,也促進了蘇黎世的商業與經濟發展,帶來了一波繁榮。

水與社交活動

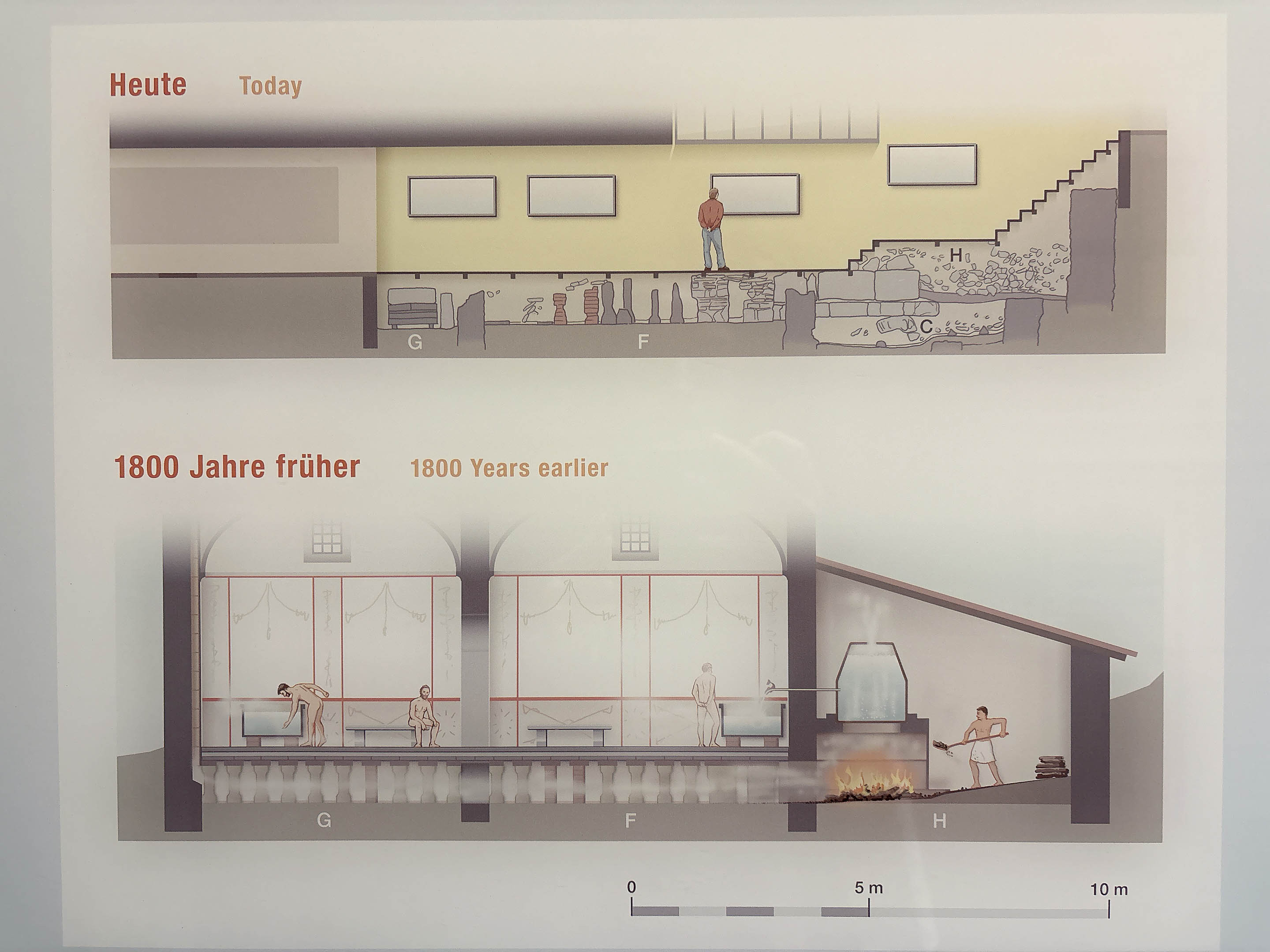

1983年,蘇城老城區一家玩具店翻修時,意外發現古羅馬浴場遺跡。在毗鄰葡萄酒廣場 (Weinplatz) 並緊鄰銜接市政廳的橋樑,一條叫做 Thermengasse 小巷弄胡同裡被發現。而當時葡萄酒廣場與市政廳一帶,是主要市集與貿易地點,熙熙攘攘、川流不息的熱腦場景,可想而知。公共浴場的意義不僅是大眾衛生習慣養成,更是社交聚會場所。人們在此交流資訊、建立各種商業聯繫,甚至締結聯盟。出土證實了古老蘇城深受羅馬文化影響外,顯示當時社會對於水資源運用的高文明。

護城河 Schanzengraben

一個城市的富強與繁榮所帶來的另個問題,是對於生活安全的各種危機感。17 世紀時,天災與防禦工作是蘇城當務之急。西側一條由錫爾湖 (Sihlsee) 流出的錫爾河 (Sihl) ,其商業發展雖未如利馬特河受到重視與開發,但不穩定的水域經常是造成城內洪災的主因;與此同時,佈署外敵侵略的想法慢慢浮現。因此當局在舊城區周圍建造一道融合巴洛克式風格的城牆,將錫爾河巧妙引流作為戰略屏障,而蘇黎世湖上艦隊於此駐守,進行防禦工作。

這條名為 Schanzengraben 的人工護城河,在多年後退去了軍事色彩,逐漸轉化為城市污水排放與水質過濾的重要管道,見證了蘇城的發展與環境治理。而今,這道在 Google Map 上鋸齒般蜿蜒的河域,因沿湖舖設的木板步道與豐富多元景觀植物,成了一道靜謐綠色長廊。

運河小徑到奢華大道

今日蘇黎世中心重要景點也是歐洲交通樞紐-蘇黎世中央火車站 (Zürich Hauptbahnhof) ,在 19 世紀上半葉,曾一度面臨拆遷命運。當時的班霍夫大街 (Bahnhofstrasse) 尚未成形,僅僅是護城與灌溉兼用的河道 Fröschengraben 與一條步行小徑。由於當時乘客前往車站的路上困難重重,駕駛需要繞行大圈方能抵達小車站,令市政建設委員會思索車站周邊道路翻新的可能性。一派認為車站前並不能發展成交通要道,投資建設無疑是浪費資源;另一派則主張大刀闊斧打造奢華大道,而最後決議仿造巴黎典範 (Pariser Vorbild) 進行全面翻新。(Pariser Vorbild:巴黎典範,在德語中通常指的是某種設計、建築風格或城市規劃是以巴黎作為榜樣或參考對象。將狹窄的街道拓寬為筆直、寬闊大道,並引入大量綠地、廣場與現代排水系統。)

為了擴建道路,當局投入大筆資金:向貴族收購住宅區改成建築用地、將 Fröschengraben 填平、筆直大街上的建築物拆遷、河道排水系統與污水系統重新設計,中世紀部分古遺跡也因此拆除。與此同時,原本規模不大的蘇黎世中央車站也進行擴建與翻修,並於 1871 年正式啟用,成為瑞士境內最重要的鐵路樞紐之一。

如今這條從中央車站一路延伸至蘇黎世湖畔的 1.4 公里大道,沿路充滿國際精品名店、世界銀行總部。這獨特又名為世上最貴一條購物街,已是國際觀光客必經之路。

純淨水質與歷史噴泉

在這個打開水龍頭幾乎可直接生飲自來水的國家,在超市買礦泉水可能不是瑞士人會做的選擇。( 在瑞士並非所有自來水或是私人管線的水源都可以生飲,部分因管線老舊或工業用水、部分商家廁所的自來水不可生飲,民眾可留意是否註名 Kein Trinkwasser / 非飲用水標示。)

蘇城城內佈滿超過 1,200 座公共噴泉,水源來自阿爾卑斯山泉水、天然地下水以及高標準過濾的蘇黎世湖水,水質清澈可直接飲用。根據文獻,最早蘇黎世的噴泉記錄可追溯至 13 世紀,當時修道院內已設有獨立輸水管道,以供市民取水。15世紀初,當局開始有系統地開採泉水,並在城內開始興建公共噴泉。而今這個基本供水系統已完善、大可停止免費供應泉水的蘇城,仍然選擇將噴泉的傳統保留下來,因市政府認為免費純淨的飲水,是人人享有的基本權力。

而舊城區的許多噴泉,見證了數百年的歷史,而其中更富有當時的背景故事。

林登霍夫山 (Lindenhof) - 赫德維格噴泉 (Hedwigbrunnen)

韓劇《愛的迫降》經典場景林登霍夫山上,有一座精緻噴泉雕像。一名戴著頭盔、腰際配著長劍、手拿旗幟的人物,是名為赫德維格·布爾格哈爾登 (Hedwig ab Burghalden) 的女性。

1292 年奧地利公爵阿爾伯特一世率領大軍攻進蘇黎世,此前,蘇城因一場戰役已折損許多兵力。就在他認為可輕而易舉拿下蘇城時,其從營隊觀察到林登霍夫山附近有一群身穿盔甲、手拿盾牌長矛的隊伍行進,並在林登霍夫山上叫囂揮舞兵器,令敵軍誤以為此時蘇城尚有充足兵力,因此和平撤退。這個隊伍實際上是蘇黎世城內的婦女們所組成,領導者正是赫德維格·布爾格哈爾登。而林登霍夫山上的噴泉,就是紀念這場女性拯救蘇黎世的傳奇故事。

舊城區下城 (Niederdorf) - Stüssibrunnen 噴泉

位在舊城下城區的 Stüssibrunne 噴泉建於1575年,是紀念於 1443 年施爾河畔聖雅各戰役 (Schlacht bei St. Jakob an der Sihl) 中,在橋上手持蘇黎世旗幟、試圖阻擋敵軍,最後戰死的蘇黎世市長魯道夫‧施圖西 (Rudolf Stüssi)。這位任職 13 年蘇黎世市長的施圖西,個性堅毅、固執也具商業頭腦,反映出典型蘇黎世在歷史上的特質,也帶有現代蘇黎世人個性縮影,這個噴泉也是蘇城唯一的彩色彩繪噴泉。

「Badi」文化與水上活動

蘇黎世擁有得天獨厚的水域與湖畔,成就了當地的獨特休閒活動。「Badi文化」更是在地人的生活態度,「Badi」源自瑞士德語「 Bad」可解釋成「浴場、游泳地」。不論是露天開放的湖畔場域下水游泳,或是在設施完善、配有管理員與餐飲服務的 Badi 度過夏日時光,都是這座城市夏季的標配活動。

湖畔更是民眾野餐、聚會的絕佳地點,許多夏季大型活動,經常也在蘇黎世湖岸一帶舉辦。清澈水質的蘇黎世湖更是游泳愛好者的最愛,利馬特河年度游河節吸引上百人參加,悠遊在城市與自然間。在湖面之上,私人快艇與 SUP 立槳運動成為都市人親近水自然的選擇。即便不願弄濕身體,依然可以選擇搭乘湖上遊船,體驗湖光四季的各種水色。

而今,水波輕輕映照著古老建築與現代設計的利馬特河畔,彷彿訴說著這座城市從小鎮蛻變為世界舞台的故事。無論季節如何更迭、無論身處城市的哪個角落,都能感受到這片純淨水域帶來的寧靜與詩意。

Author / Angeline Nadjmabadi

Editor / Jonathan Tseng

Photo Credit / Angeline Nadjmabadi, Wikimedia Commons, Myswitzerland