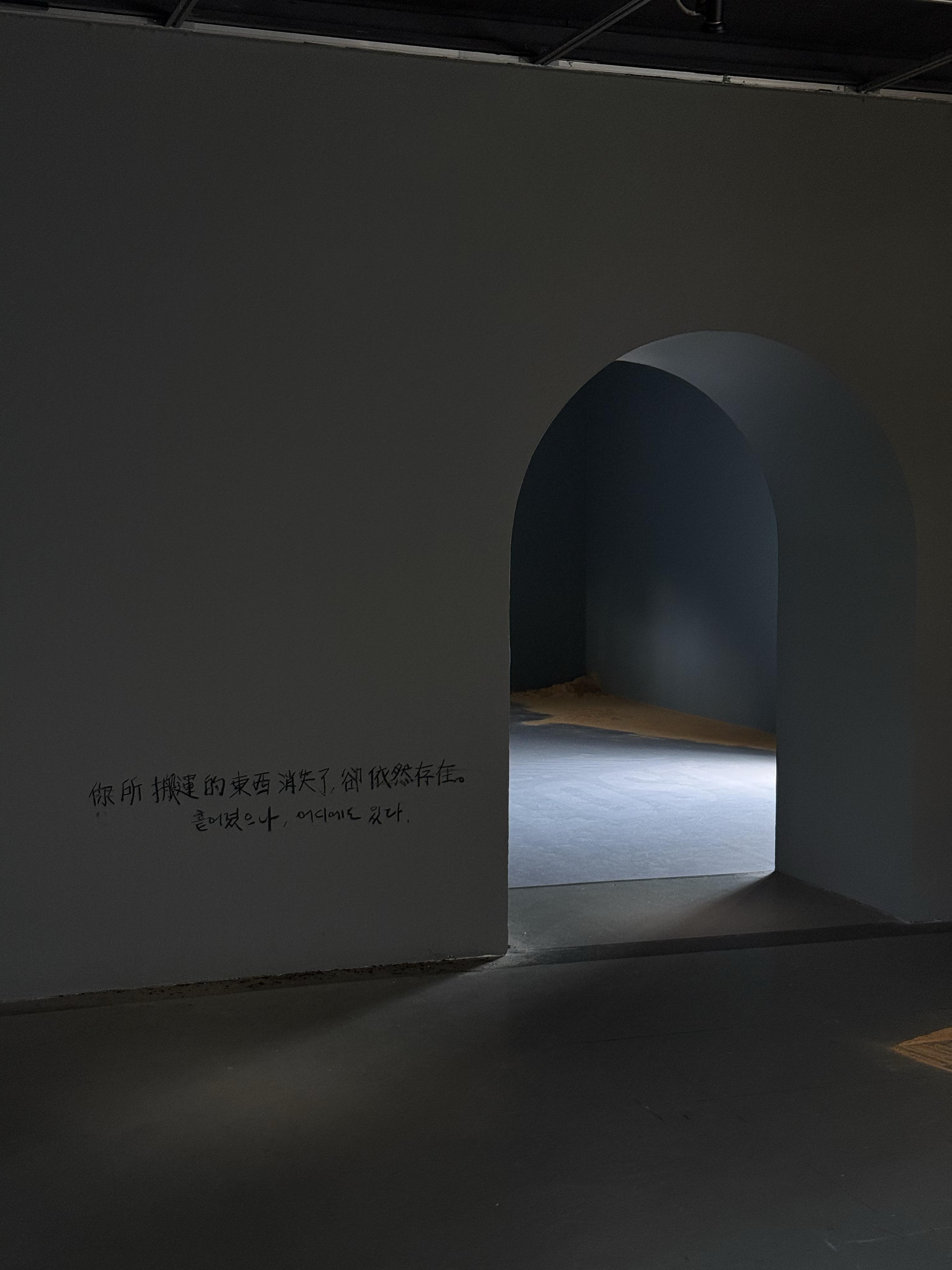

在當代藝術中,文本往往成為藝術品的代言人,以強而有力的介紹語言建立其優勢地位。然而,當語言的詮釋被抽離後,觀者是否能擺脫過度解釋的框架,回歸直覺,感受藝術品本身的生命力,甚至與自身建立更緊密的連結呢?

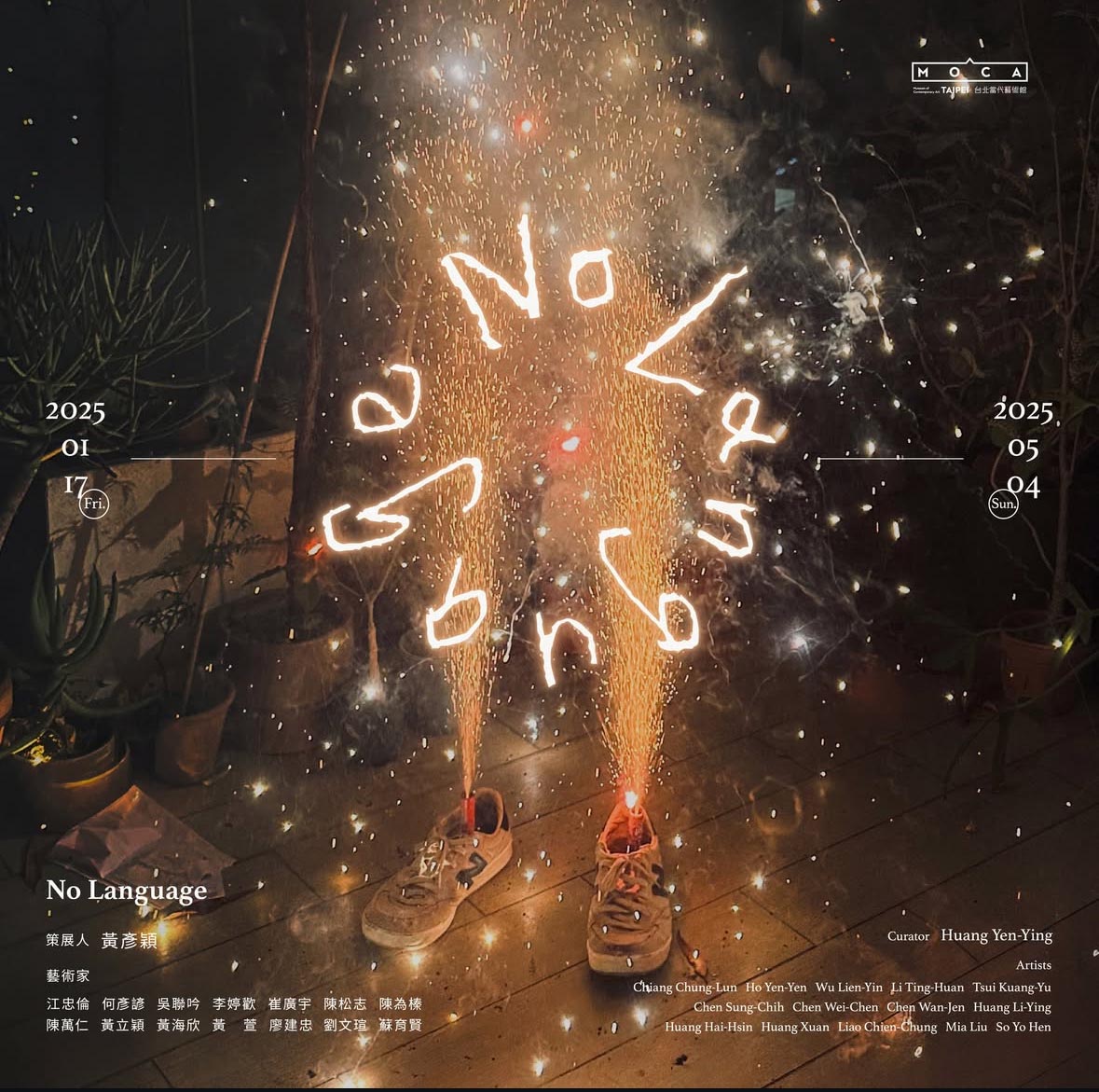

台北當代館當期展覽《No Language》集結十四位中生代及新生代藝術家,反思高度媒體化帶來的資訊洪流。文字語言作為傳遞訊息的符號,使溝通具備普遍性。然而,在科技發展的時代,資訊的吸收趨於過量,思考逐漸扁平化,最終陷入自我想像的迴圈裡。藝術家們試圖透過這場展覽突破語言的疆界,喚醒觀眾對生活細節的敏銳度,在藝術的感覺模型中,尋找屬於自己的光亮。

探索感知與物質之間的微妙聯繫

《奢侈的墮落》原為 2003 年高雄國際貨櫃藝術節委託製作。陳松志以飛疊口香糖為創作媒材,鋪設於紫色地板之上。隨著童年的遠去,飛疊口香糖從曾經的樂趣象徵,逐漸淪為廉價的註腳。然而,瀰漫展間的甜香氣味,彷彿將我們拉回那奢侈卻微乎其微的回憶之中——它不僅是物理性的存在,更成為這個世代青春的隱喻與代言。

黃萱於《一小部分的霧島》將撿拾的石頭嵌入鞋底縫隙,如同把走過的道路延伸至腳底,延續過往的旅程;在《經過》中,她透過飛機雲殘留的痕跡,擷取片段,拼接成一條延綿的長線,交織成不同時空的日常記憶。

江忠倫的《很久很久以前》則透過物件組合熟悉的電影畫面,搭建出末日電影般的場景。塌陷的天空、插著球棒的舊背包等元素,在展間瀰漫的氣味與聲音中,持續召喚觀者的個人記憶,上映著一場顛覆五感的沉浸式饗宴。

吳聯吟的《健身房》將健身器材轉化為木製雕塑,重新詮釋身體的造型與意義。在古老神話中,身體常被描繪為扭曲變形的團塊與軀體,展現精神的凝聚與力量的流動。健身器材原為鍛鍊特定肌群的工具,吳聯吟重構形式,使其成為交疊歷史與現代的精神巡禮。

喚起純粹的美感

106 展間,印入眼簾的大型作品《媽媽咪呀》呈現著繁複的視覺效果。藝術家劉文瑄充滿生命力的線條,順應創作的直覺與感知的本能,將內心的吶喊真實地融入作品之中,讓身體性參與繪畫,映照當下的生活哲思,使觀者得以在筆觸間,獲得難能可貴的情緒釋放。

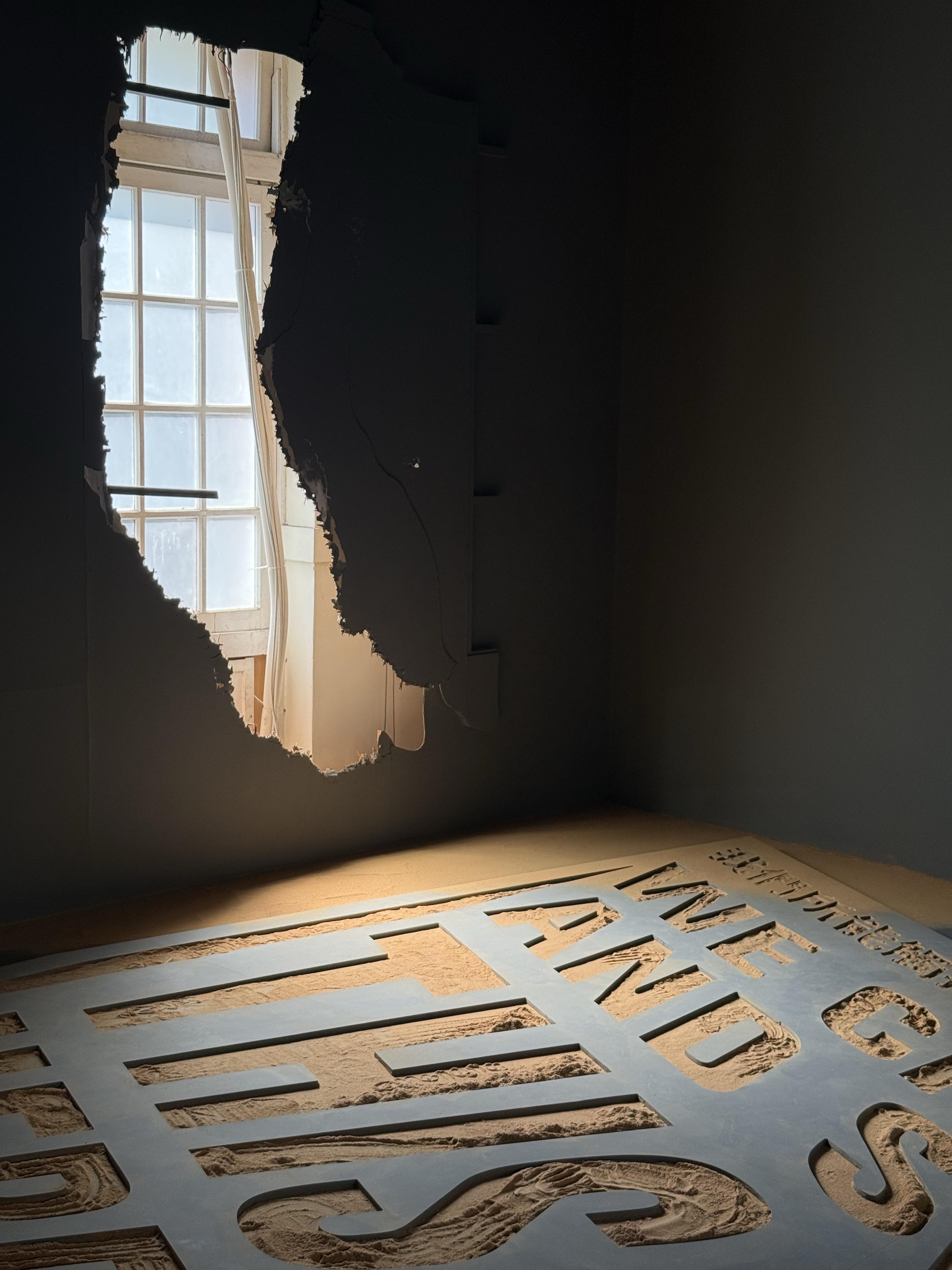

城市的片段與再想像

何彥諺的《席地而坐》將腳底曾踏過的柏油路、木地板等地面肌理轉化為壁面,在不曾留意的縫隙間嵌入異材質的微小物件。藝術家透過參與學運期間久坐地面的觀察,捕捉場域的細節,延展記憶中那些空間縫隙的偶然性,喚起其中蘊含的情感,並藉此建立全新的想像。

崔廣宇的《系統生活捷徑─表皮生活圈:城市精神》利用一系列的荒誕行徑,探詢城市社會的運行機制,並顛覆那些無形中規範我們使用公共空間的潛在秩序。如在綠燈時揮動旗幟、將鴿子的意象結合保齡球,重新審視城市與個體之間的關係。

《夾板實驗場:熱幾何》運用夾板及角料結構蓋出了裝潢的內部視野,建立了場域的未完成性,並置入社群媒體的浮水印,模糊現實與虛擬的界線。藝術家陳為榛在夾板構造裡呈現了截然不同的施作邏輯,與現實中的裝潢工程做了同質異構的表現,挑戰空間既有的秩序。

黃海欣的繪畫作品瀰漫強烈的戲劇性,以大膽直率的線條揶揄人性,直指內心的疏離與焦慮。在《動物園》系列中,人們習慣以客為尊地期待動物登場,卻忽略牠們在自然環境中的休憩本能。藝術家以鮮明色彩構築黑色幽默,荒誕而犀利,殘酷卻易入口。

平凡生活的浪漫光彩

步入二樓展間,夢幻如泡沫般的攝影作品閃爍不定,彷彿夜裡的微光,讓人難以直視。輕輕握在手中的「夢」,似乎只在黑夜甦醒,而白晝來臨,還會有誰記得呢?

蘇育賢的《病毒》系列將零碎的記憶幻化為朦朧夢境,而他的創作往往源於日常生活的荒誕瞬間。例如,《獨角獸》從孩童視角展開一場觀光園區的奇幻旅程,將獨角獸的角置換為甜筒冰淇淋,顛覆既有認知。他的作品不受題材侷限,線索難以捉摸,唯有感受能穿透一切,直抵夢境深處。

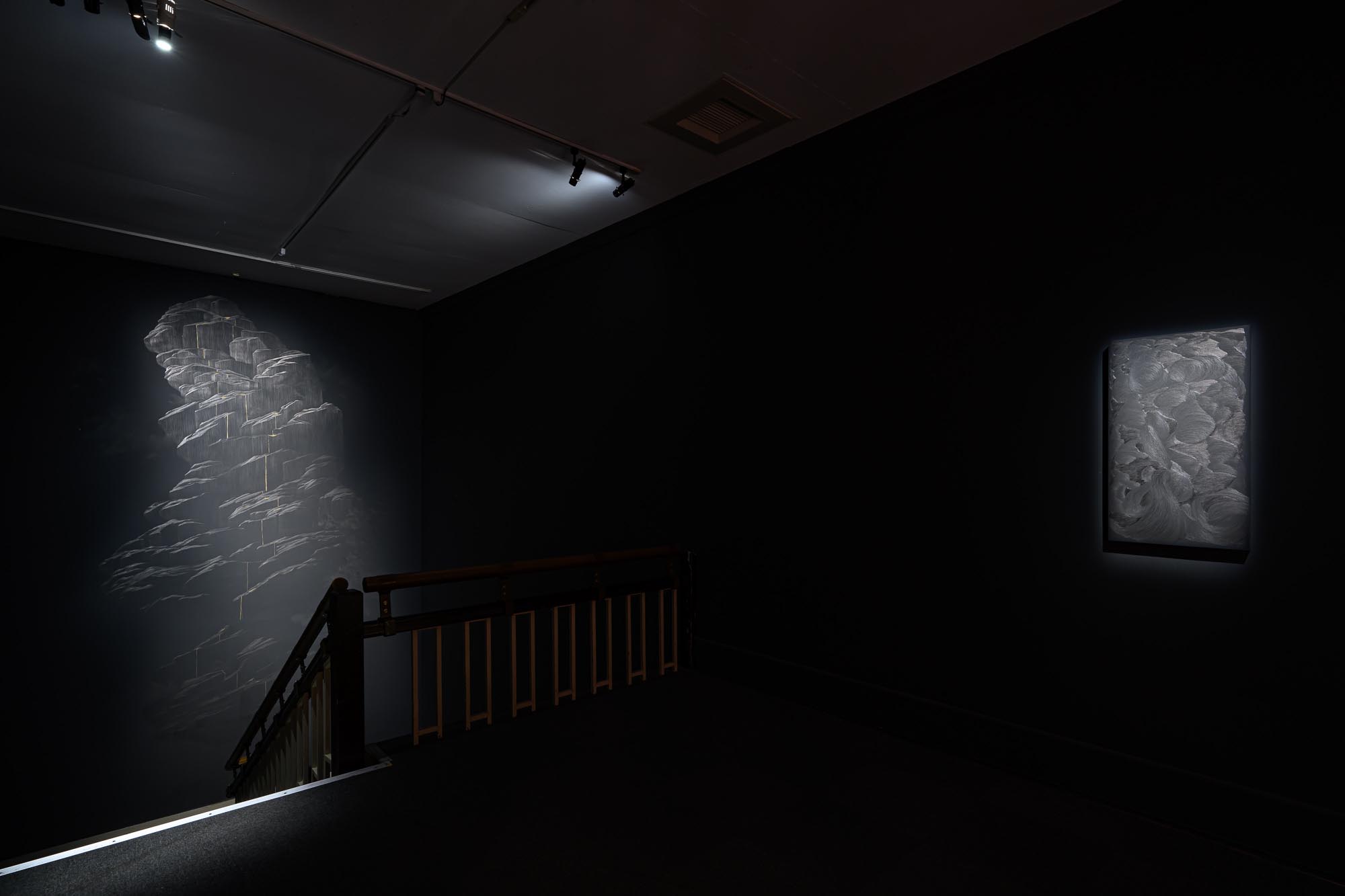

光影與記憶的交疊

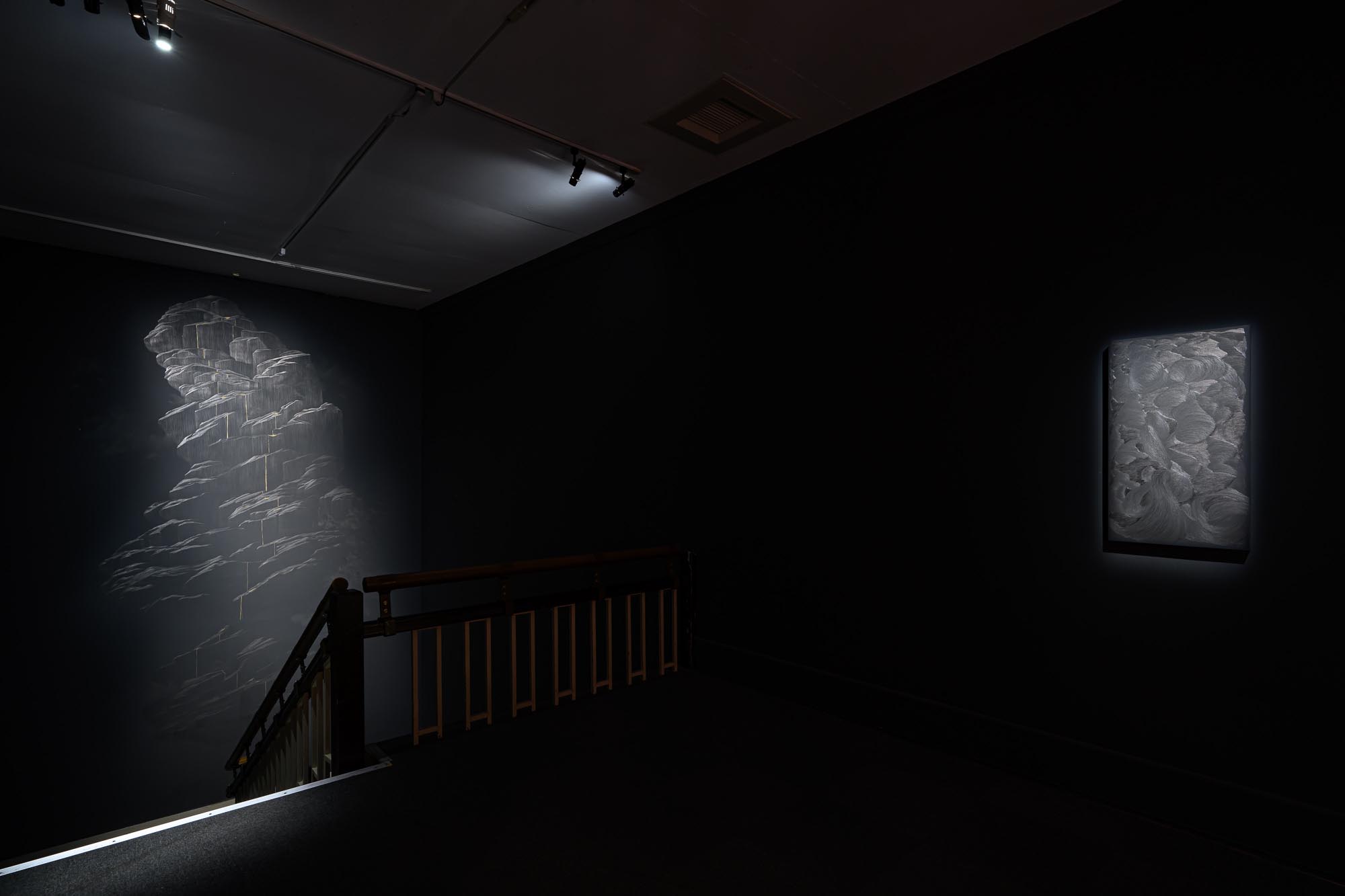

黃立穎的創作媒材大量運用石墨,以黑色襯托出反光的效果,讓環境裡光的能量得以真實呈現。設於樓梯間的作品《轉折》充分利用了觀眾上下移動的特性,讓光影的層疊變化跟隨內心自由地流動,探索永恆與瞬間的交錯。

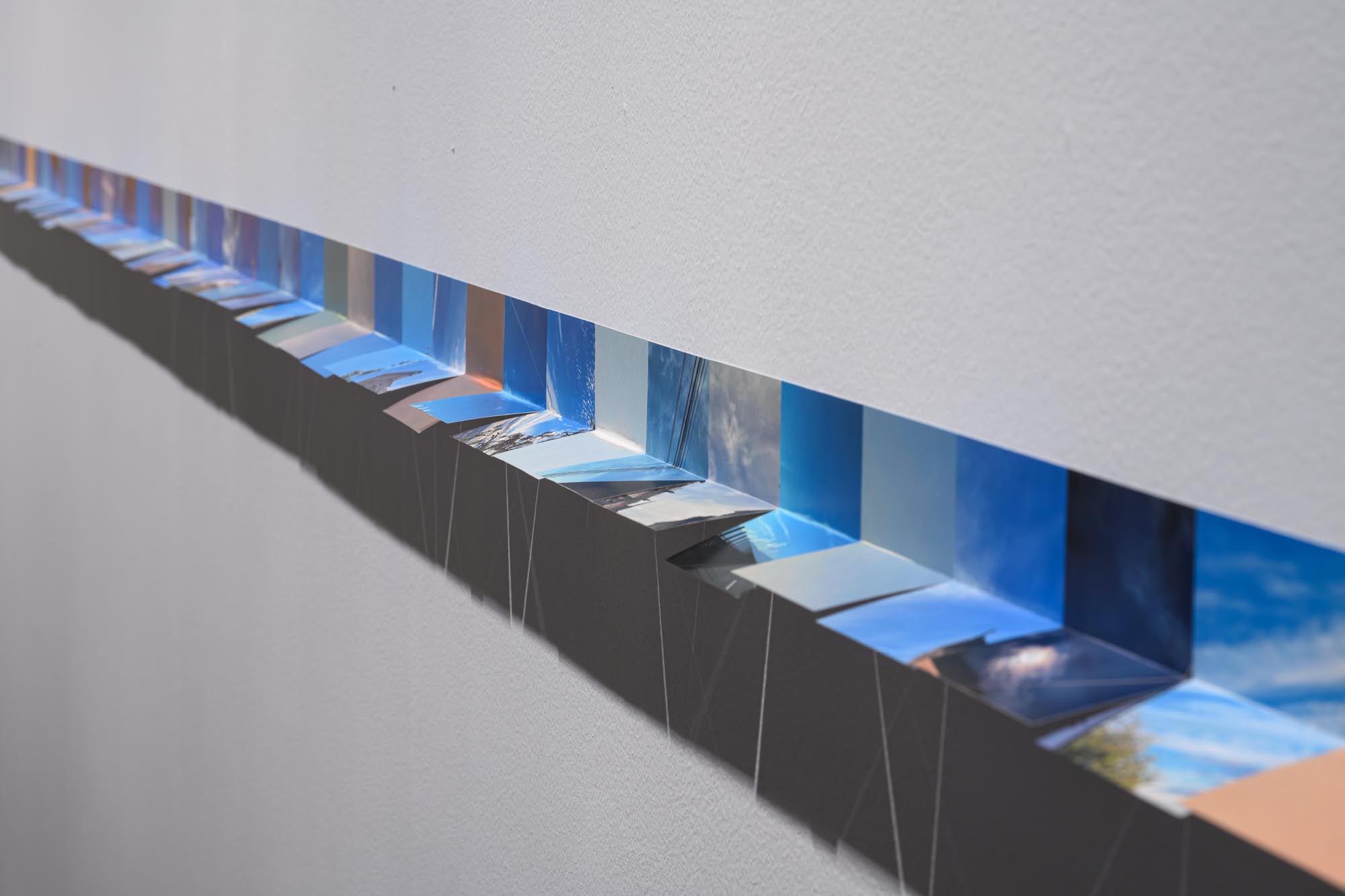

在李婷歡的《 As the Light Went Through It 》中,原先靜靜安放的作品,經由一束光線穿透其間,為它賦予全新的存在方式。日常風景在光與影的微妙互動中轉化為觀者的主觀感受,在光影交疊瞬間,為畫面延伸了更深層的視覺寓意與情感寄託。

奔走於城市的謊言與真實

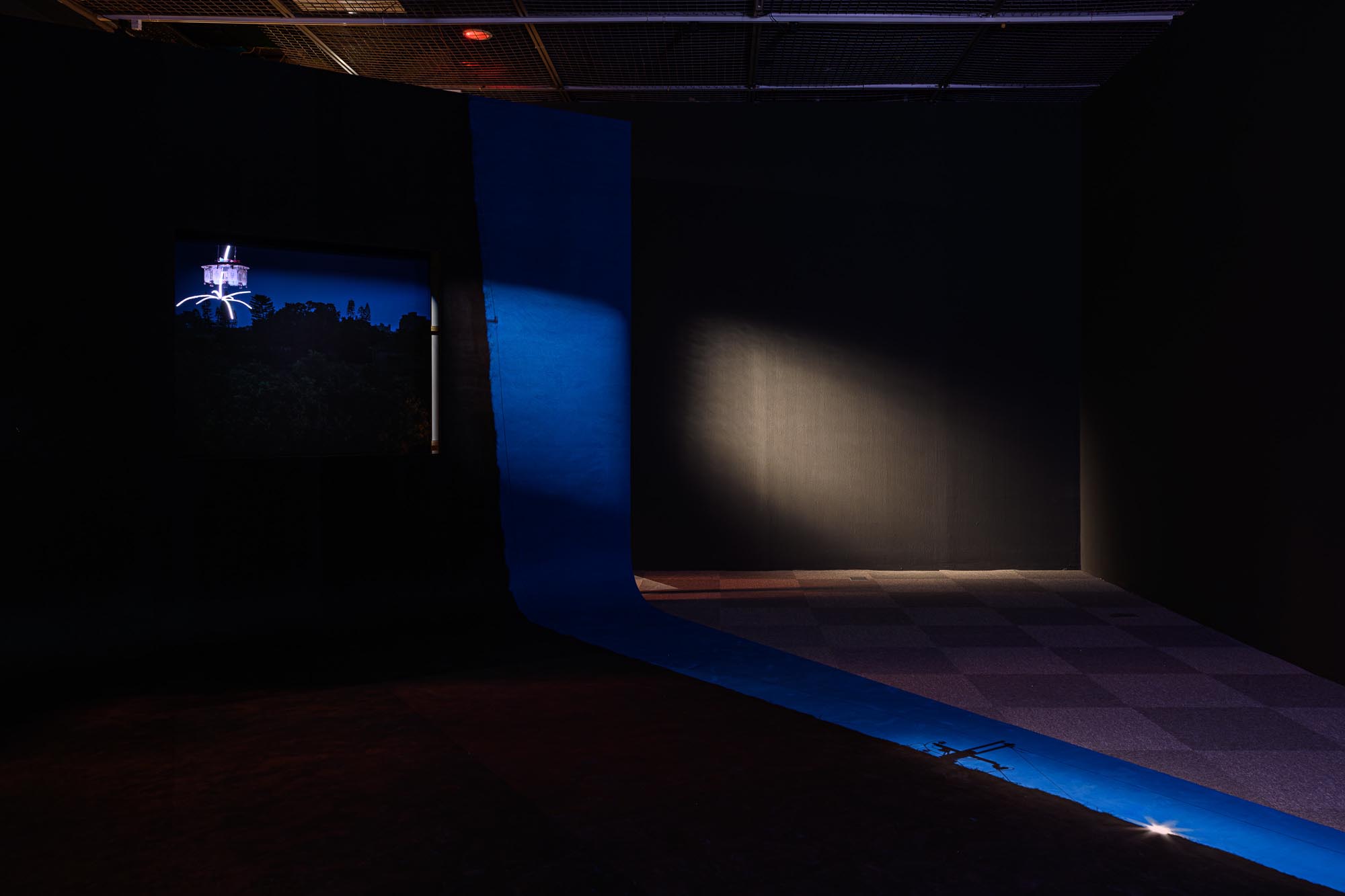

在最後的大型展間中,陳萬仁的《這不是一個幌子》以大量精簡的色塊層層堆疊,投射出奔走的人影,彷彿訴說著城市日復一日的匱乏感。在這個封閉的迴圈世界裡,錄像裝置將過去、現在與未來交錯壓縮,觀者被迫凝視重複運行的城市機制,直面這場如謊言般的真實日常。

在同一場域內,廖建忠的《運転生活終點站3.0 K-us》用廢棄家電改裝為遙控車、打卡機、洗衣機等,如同奔走於城市中的交通工具,巧妙地融入陳萬仁所建立的影像語言。在當代的消費文化,除了功能性外,個性化的選擇更成為新型態的指標,藝術家透過對日常生活的幽默解讀,諷刺現代消費文化的浪費與代價。

策展人黃彥穎曾表示:「科學家可以計算出大象溜下滑梯的重力加速度,但他無法告訴我們為什麼這件事好笑。『 No Language 』正是在探討這種語言無法解釋的感官瞬間。」

...原始嵌入碼內容...

Author / Shiba Lin

Editor / Jonathan Tseng

Photo Credit / MOCA