有這麼一句話高掛在東京華納兄弟哈利波特影城——「 Whether you come back by page or by the big screen, Hogwarts will always be there to welcome you home. 」,這座魔法世界從 1997 年開始生長於書頁,再搬演至大螢幕,滋養了許多「大孩子」的內心,在真實與虛幻之間創造出充滿魔法與奇獸的角落,讓偶爾疲憊的心得以棲息。

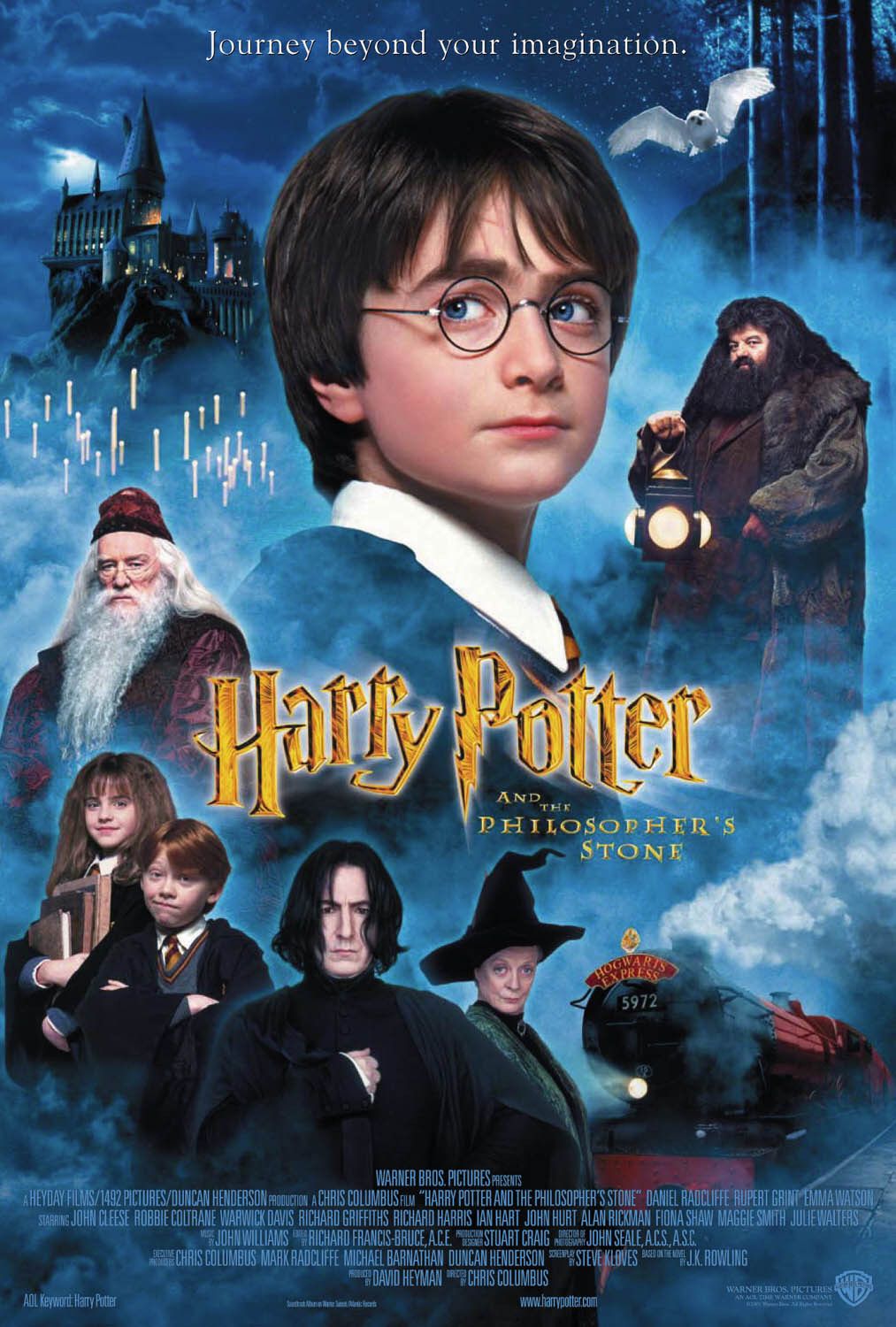

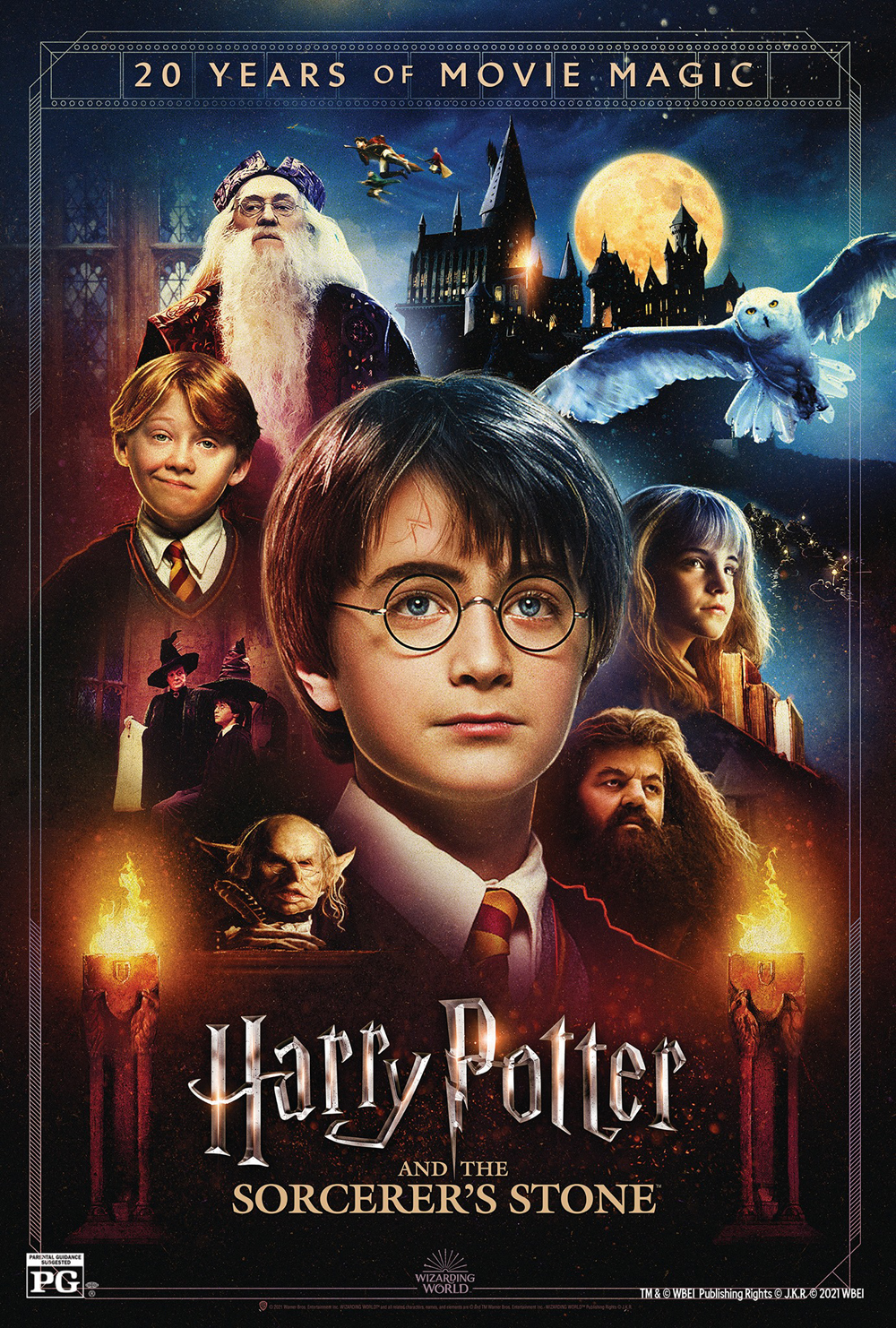

《 Harry Potter 》系列的第一集《神秘的魔法石》於 1997 年正式出版,隨即成為現象級青少年小說。這個與現實平行的魔法世界隨著每一集的小說出版逐漸成型,全系列共 7 集,在超過 200 個國家出版並翻譯成 80 種語言。

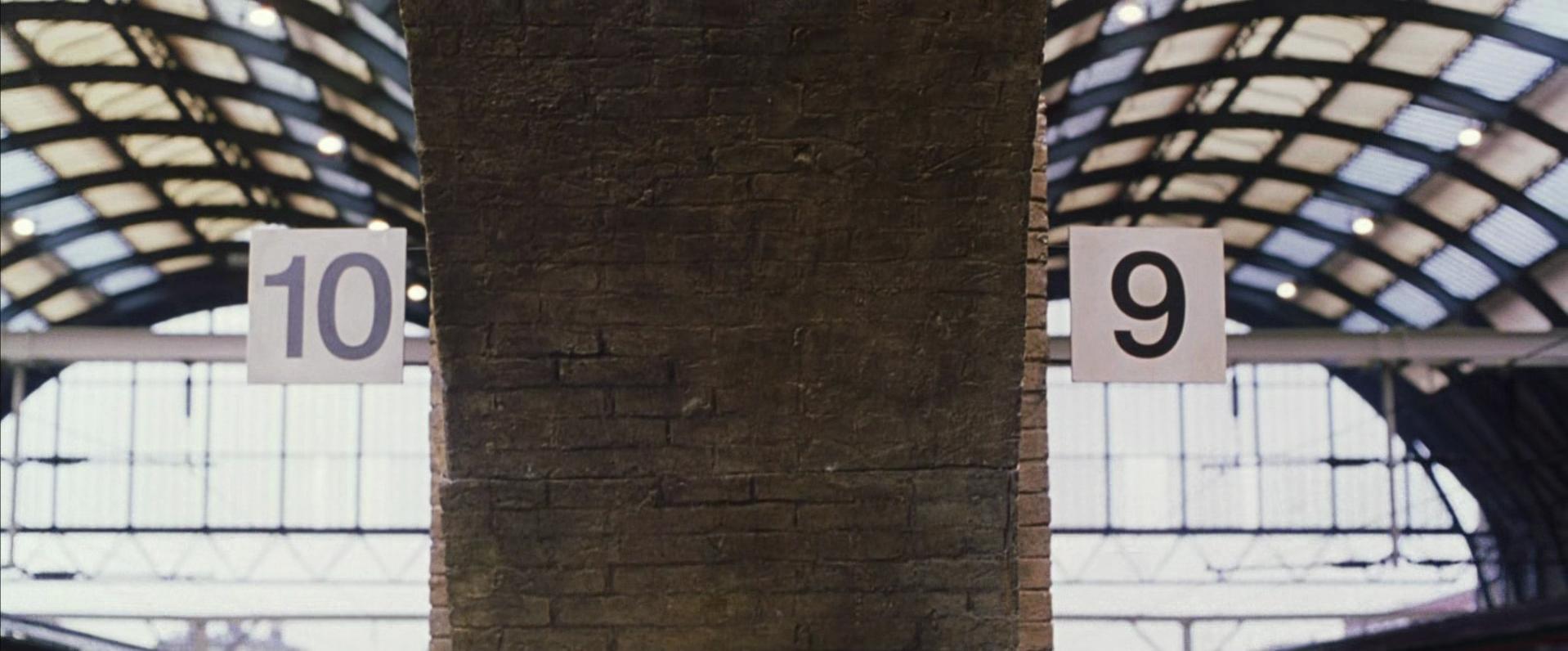

1999 年開始,Warner Bros. 與原著作者 J.K. Rowling 一同將魔法世界呈現於大螢幕。九月一日是書中 Hogwarts 巫師學校返校的日子,而至今每年都有來自各方的粉絲齊聚於英國的 King’s Cross Station,等待來自九又四分之三月台的特快車廣播。從青年到臉上悄悄攀上皺紋,身為該系列粉絲的我們始終等待著那封入學通知,期待親身搭上那輛列車,走過斜角巷與屬於自己的學院交誼廳。

How to become a Wizard?

《 Harry Potter 》系列電影的選角過程堪稱影史上最艱難的任務之一,必須找到足夠年幼的演員,並確保他們在外貌與心靈都能隨著角色成長,撐起這個橫跨歲月的龐大故事——這些演員必須「本身即是角色」而非扮演。

飾演 Draco Malfoy 的 Tom Felton 在回憶錄中提及最初的角色試鏡:在成千上萬的孩子中,劇組為了給每一個小孩成為巫師的機會,耗費大量時間選角。他的試鏡以 30 人為一輪進行,而當時已是童星的 Tom Felton 在巫師世界面前也僅握有三十分之一的機會。

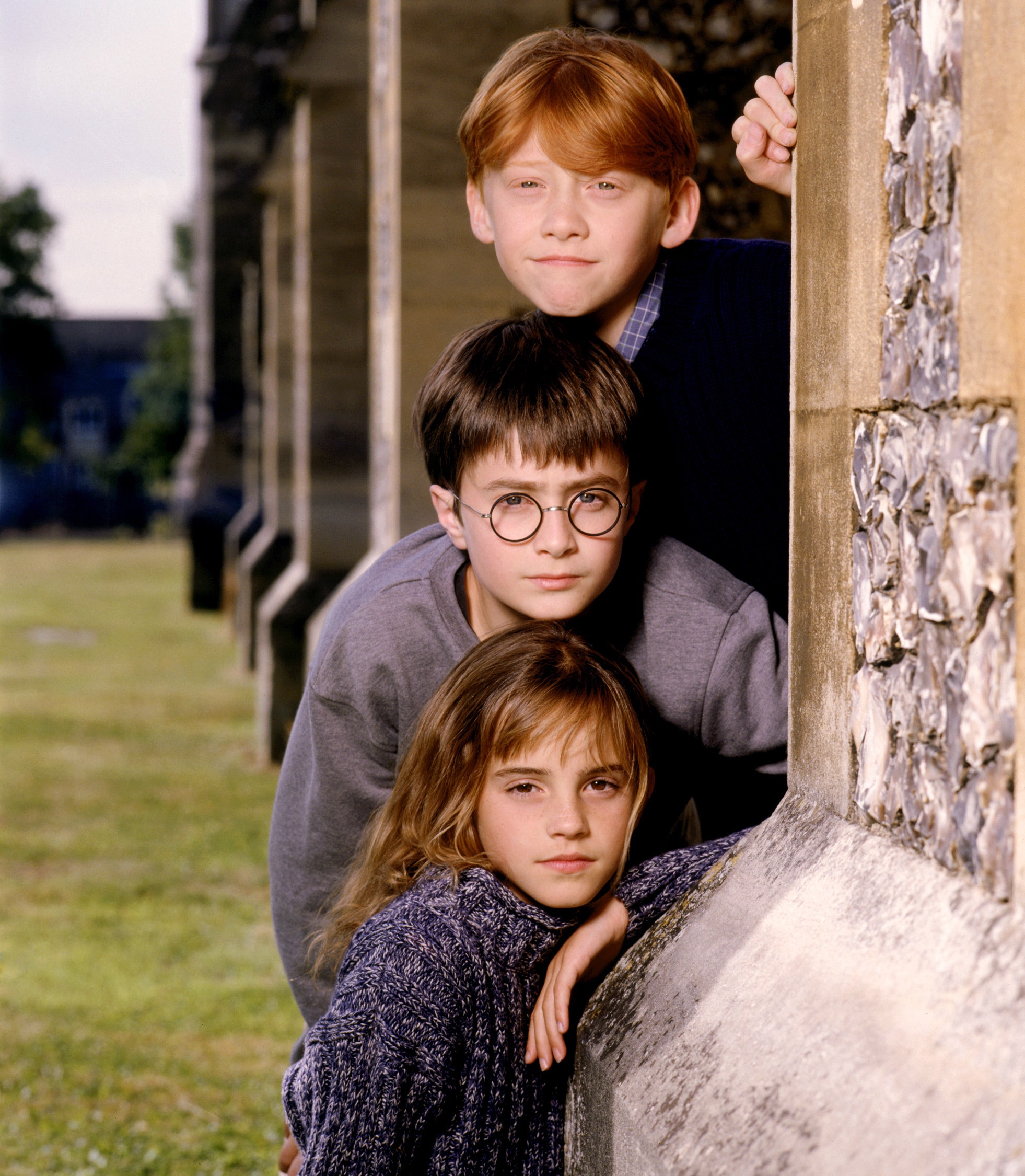

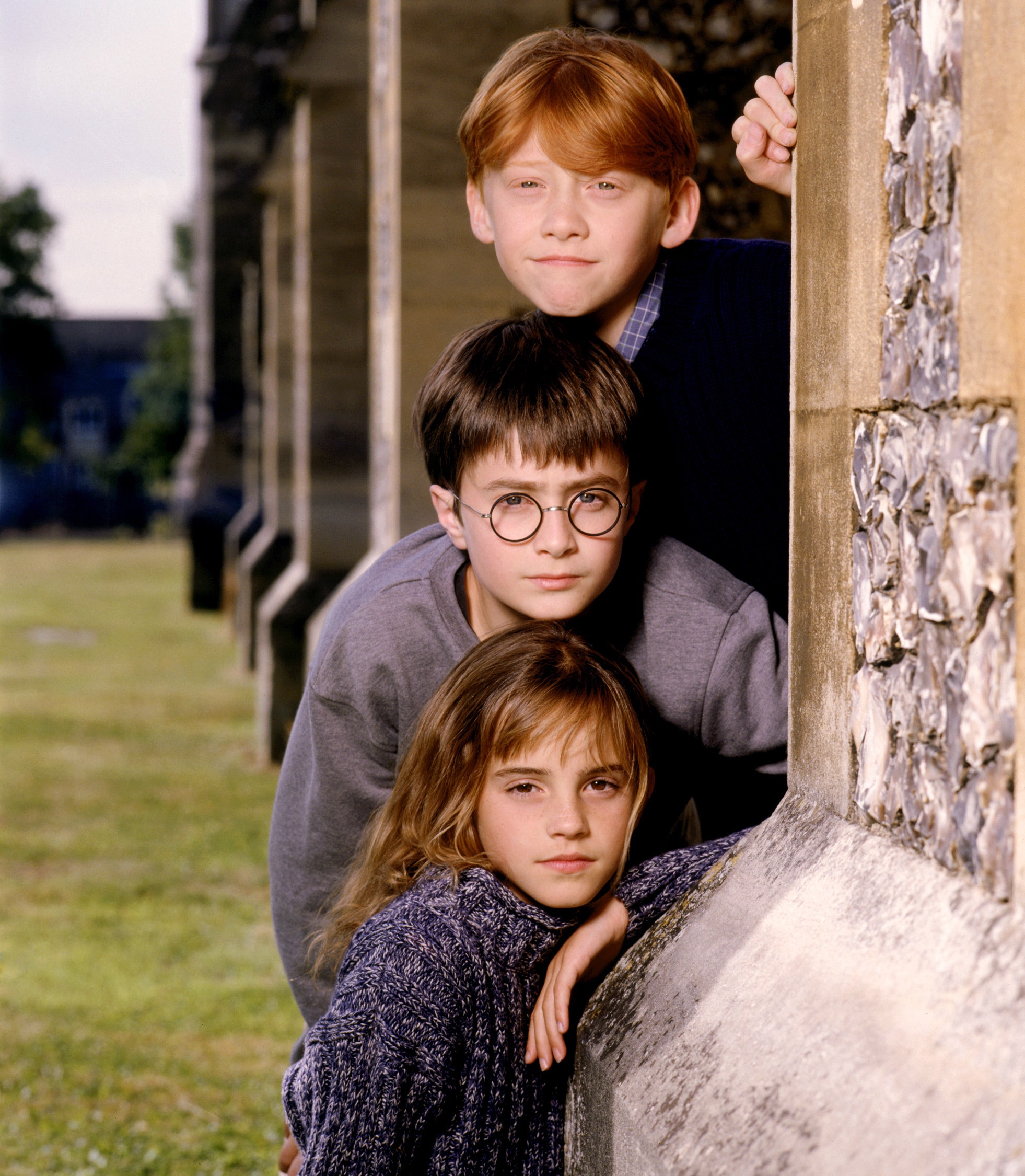

被選中的黃金三角

Daniel Radcliffe 的父母最初並不想讓他參與試鏡,而劇組在試鏡近 4,000 名男孩後始終找不出對的「The chosen one」。當時的選角導演在看見 Daniel 出演的《 David Copperfield 》後隨即邀請他試鏡。當年幼的 Daniel 戴上標誌性圓框眼鏡、念出發現自己是巫師的台詞時,那一刻,Daniel 就是 Harry Potter。

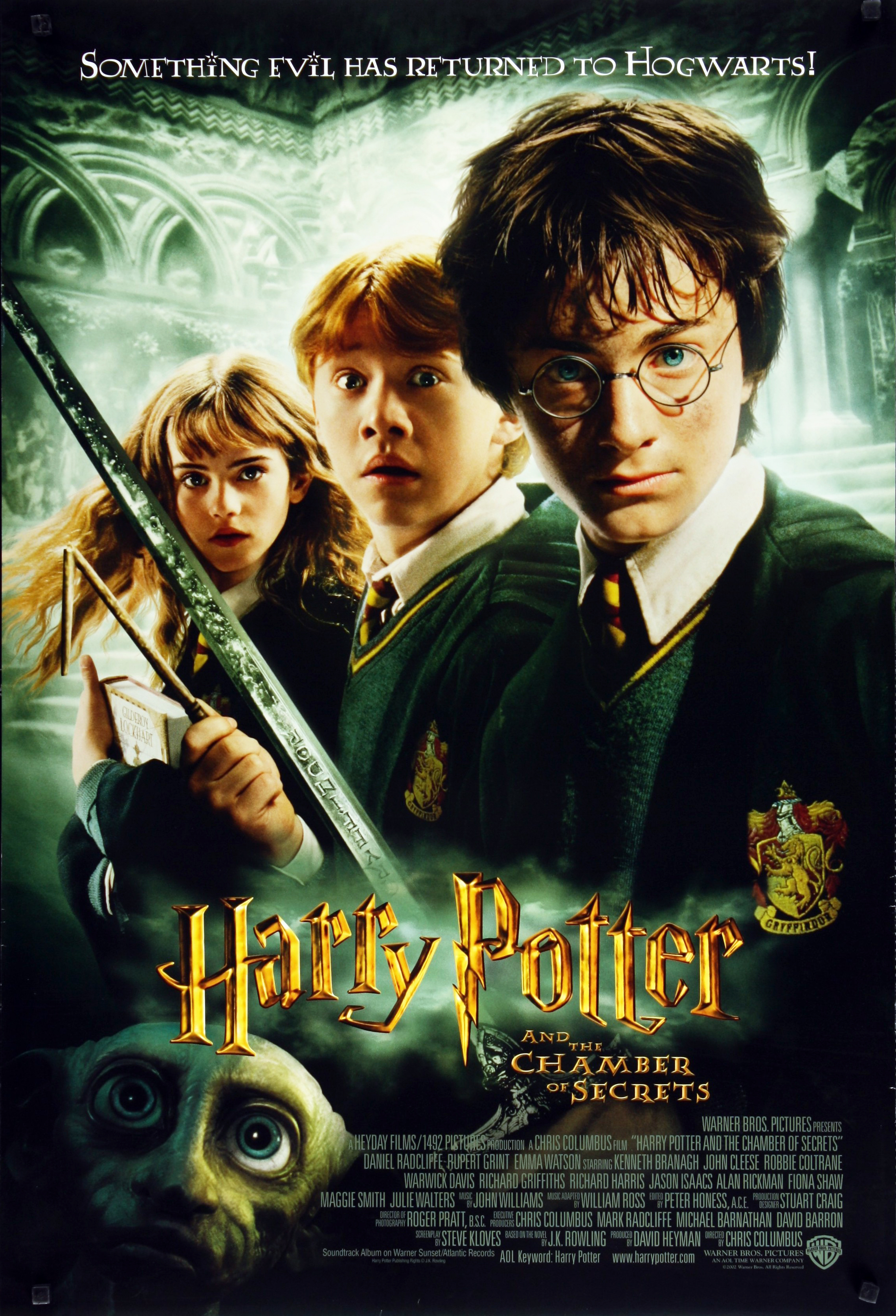

帶點笨拙、幽默又忠誠的 Ron Weasley 一角,由當時年僅 11 歲的 Rupert Grint 拿下。Rupert Grint 本就是系列小說的忠實書迷,為了在眾多競爭者中脫穎而出,他身穿校服、以 Rap 方式說服製作團隊自己就是 Ron。有趣的是,在《消失的密室》中,Ron 對蜘蛛的恐懼反應除了符合原著設定,更源自 Rupert 本人對蜘蛛的極度害怕 —— 所有驚恐表情皆是本色演出。

Emma Watson 雖與 J.K. Rowling 筆下 Hermione「亂髮、大門牙」的形象不盡相符,但試鏡時她以天生的氣場與對角色個性、特質的滔滔分析,讓選角團隊又哭又笑,不得不讚嘆她就是天生的 Hermione!熱愛本系列的 Emma 在拍攝第一集時背熟了整個劇本,甚至會跟著其他角色念出不屬於自己的台詞,成為幕後花絮中可愛的漏網鏡頭。

這十年間的故事

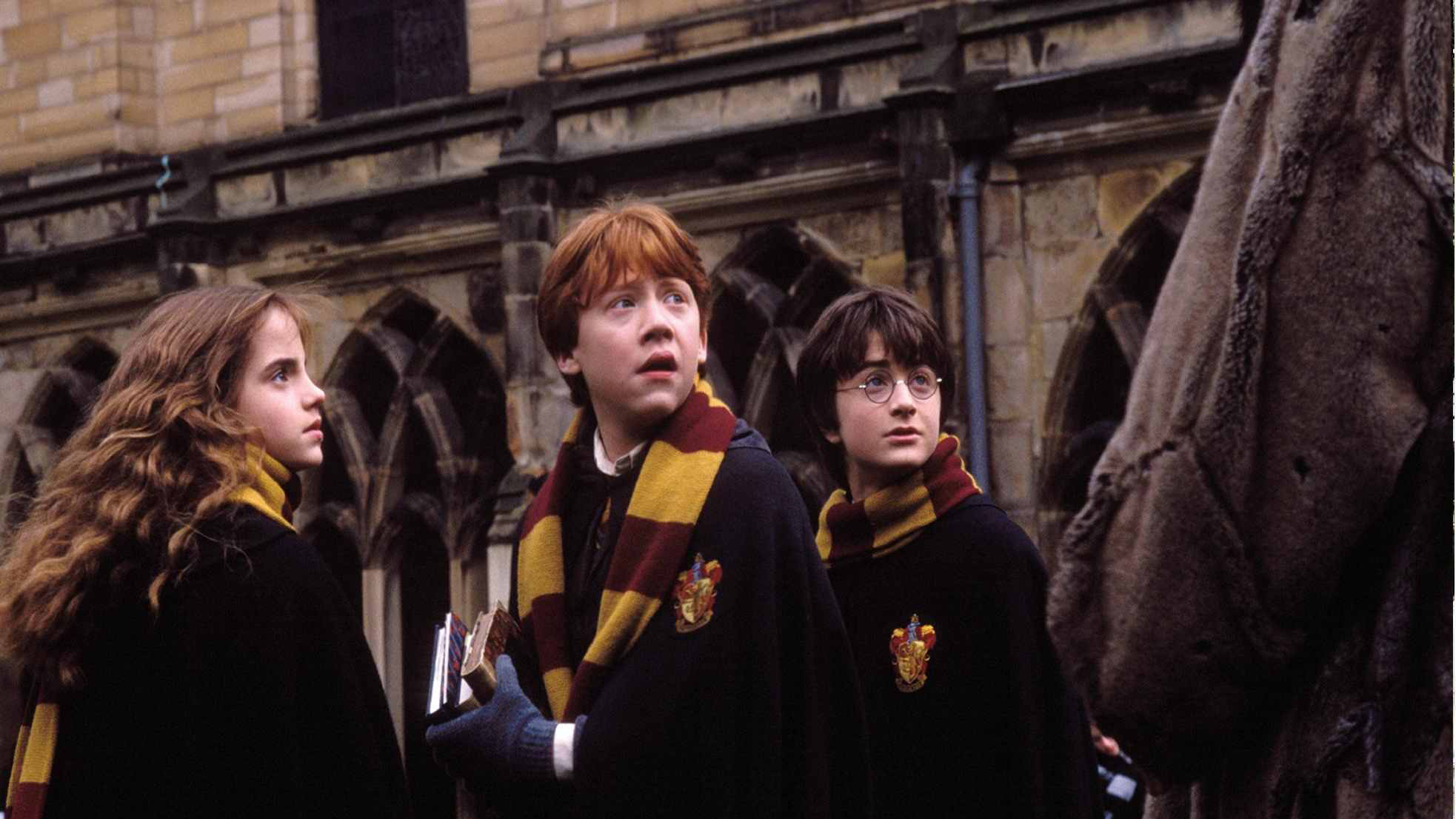

Harry、Ron、Hermione 的故事,始於開學那天的霍格華茲特快車。稚嫩的臉龐帶著假裝成熟的神情;而當他們並肩打倒山怪後,命運從此交織。在《神秘的魔法石》的最後,Harry 在魔法世界找到家的溫暖、 Ron 在怯懦中學會勇敢、Hermione 以才智成為小團體中柔韌的後盾。

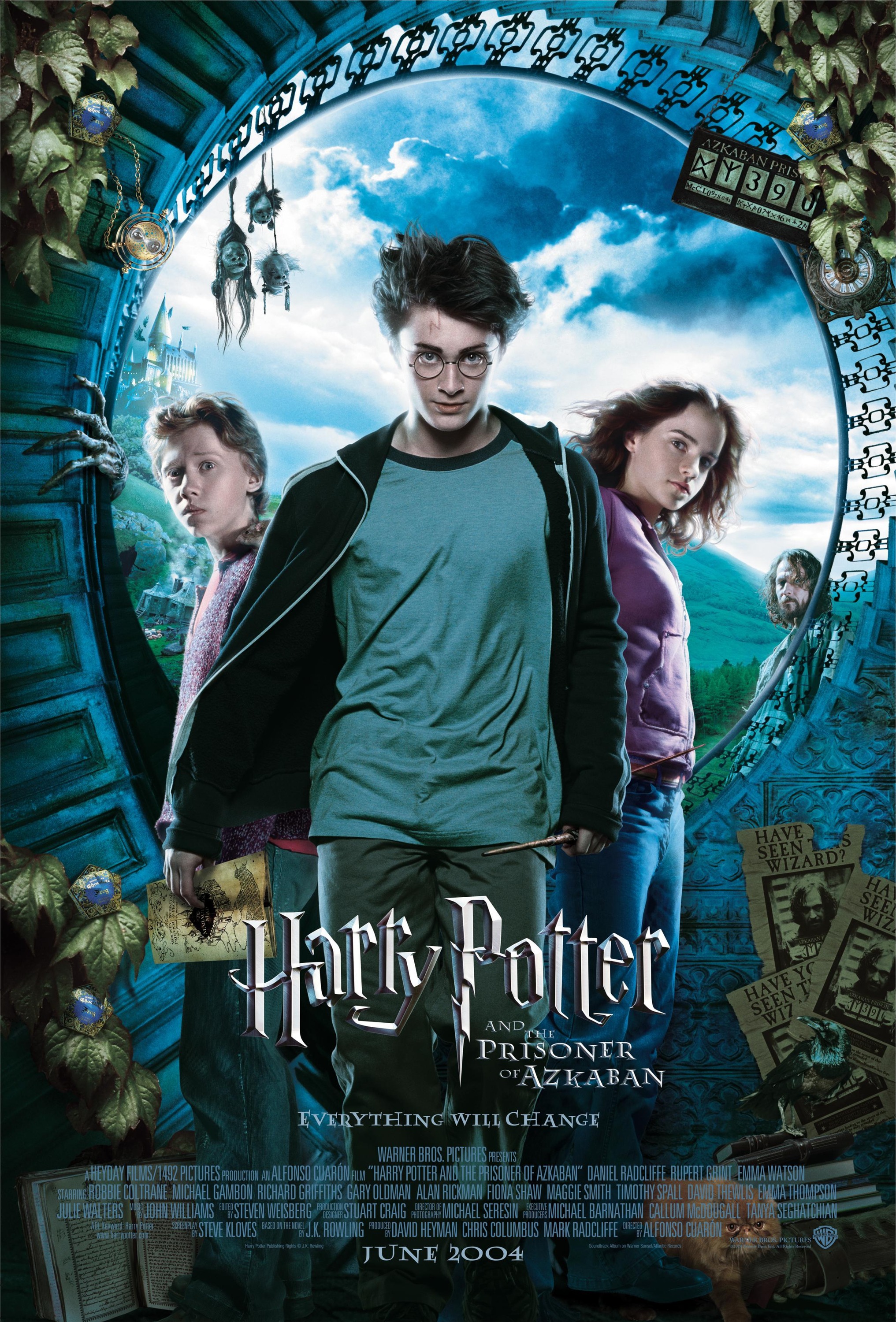

《火盃的考驗》中,隨著角色與演員邁入青年, Harry 學著面對壓力與輿論,一如 Daniel Radcliffe 在演藝路上經歷的迷惘掙扎;Ron 在自卑與嫉妒中展現脆弱, Rupert Grint 則於此集呈現更純熟、多層次的演技; Hermione 因目睹魔法世界的不公而開始思索更大議題,而從女孩蛻變為少女的 Emma Watson 也發展出獨到見解。三人除了是螢幕上的夥伴,更是一同成長於魔法世界的朋友——劇中那些青少年拌嘴的片段,或許正是現實中共同成長的真實投射。

在終章《死神的聖物》裡,Harry 從「為反抗而反抗」的少年,蛻變為願承擔責任的領袖;Ron 直面內心恐懼,在灰燼中找回自我價值;Hermione 卸下優等生光環,成長為勇敢、堅韌且富同理心的女性模範。

系列電影播映的十年間,他們在魔法世界歷險,而生於這個世代的我們透過他們得以窺見充斥食死人、騎士墜鬼馬與漂浮咒語的奇幻世界。劇情中的成長課題與煩惱,一如所有人必經的陣痛,與全球粉絲共情共振。

那充滿願景的筆記本

這段輝煌旅程始於 2000 年 9 月,直至 2012 年 6 月,整個劇組正式揮別陪伴他們十年人生的五號攝影棚。所有演員回歸現實時已從稚子化為翩翩少年,而屬於他們自己的故事,此刻才真正開始。

Rupert Grint 在拍攝期間陸續出演多部小成本黑色喜劇與獨立製片,此後更投身舞台劇、影視執導與公益,甚至買下夢想中的冰淇淋車,並於 2020 年成為父親。他在自己的世界中始終保持古怪獨特,不急不躁地前行。

Emma Watson 根本就是 Hermione 的現實化身——知性、優雅與青春特質,加上卓越演技,讓她離開 Hogwarts 後接連出演《壁花男孩》《美女與野獸》《她們》等多元作品。她同時深耕學術與公益,2014年取得 Brown University 英語文學學士學位,並被任命為聯合國婦女署親善大使,在女性主義與全球性別平等倡議中不遺餘力。2024 年,她更與弟弟 Alex 共同創立琴酒品牌「Renais」。

Daniel Radcliffe 卸下「the chosen one」的重擔後,將觸角延伸至劇場,憑藉主演 Peter Shaffer 經典舞台劇《 Equus 》中收放自如的演技震撼藝文界。此後他大膽挑戰各類角色,如《 Swiss Army Man 》中有知覺的屍體、《 Imperium 》中的 FBI 探員 Nate Foster 等,皆獲高度評價。他也積極參與公益,如支持防治 LGBTQ+ 族群自殺的公益活動《 The Trevor Project 》,更獲頒該組織的英雄獎。

《 Harry Potter 》的故事或許已落幕,但龐大的巫師宇宙仍在持續擴張。2016 年,立基於原作 19 年後時間線的舞台劇《 Harry Potter and the Cursed Child 》誕生,以 Harry 的幼子進入 Hogwarts 第一年發生的愛恨為背景。透過此劇,我們得以看見中年的 Harry、Hermione、Ron 平凡應對親子困境與生活瑣碎,如你我般在柴米油鹽中努力前行。

Hogwarts 的魔法始終存在,而我們從未停止憧憬那個奇幻世界。《 Harry Potter 》的終章只是一個篇章的結束,觀影後的我們,此刻才正踏上自己的征途。正如影城末句標語所寫:「The stories we love best do live in us forever」——提醒所有曾踏入魔法世界的人,故事中的魔法將永存心底。

Author / Sasha Yi

Editor / Jonathan Tseng

Photo Credit / harrypotter.fandom, IMDB, teenvogue, wmagazine, screenrant, nbcnews, forbes, Sasha Yi