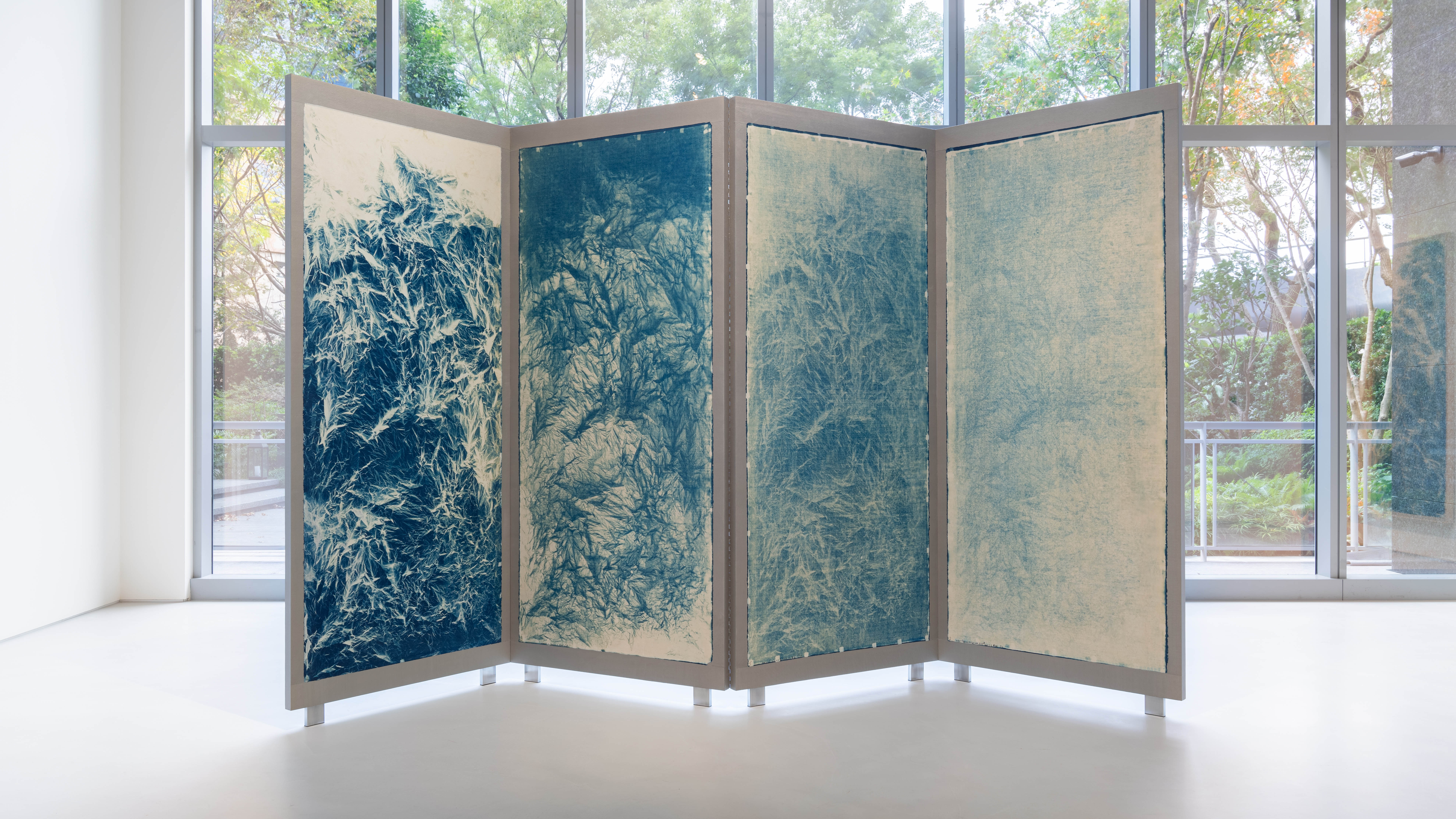

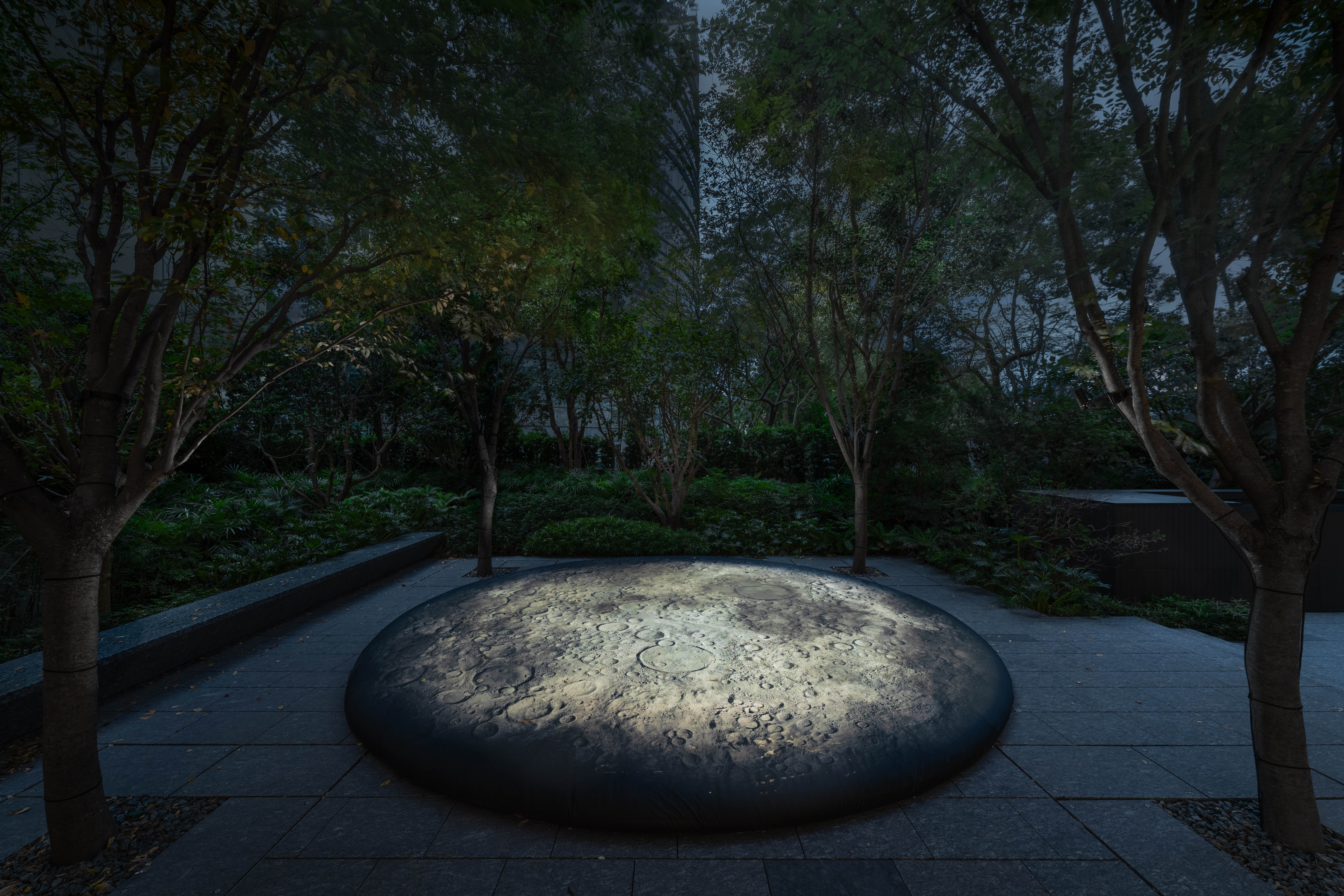

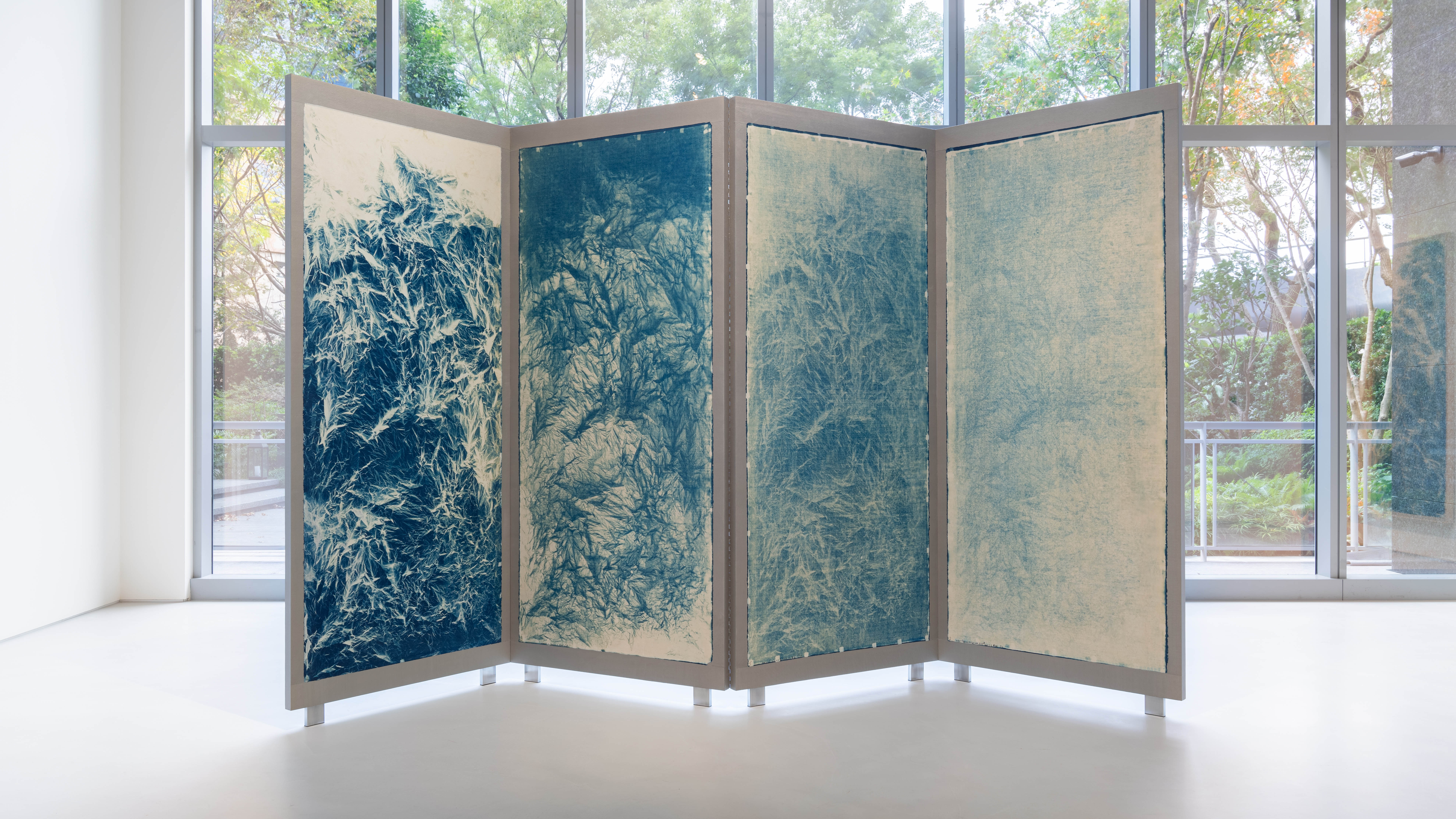

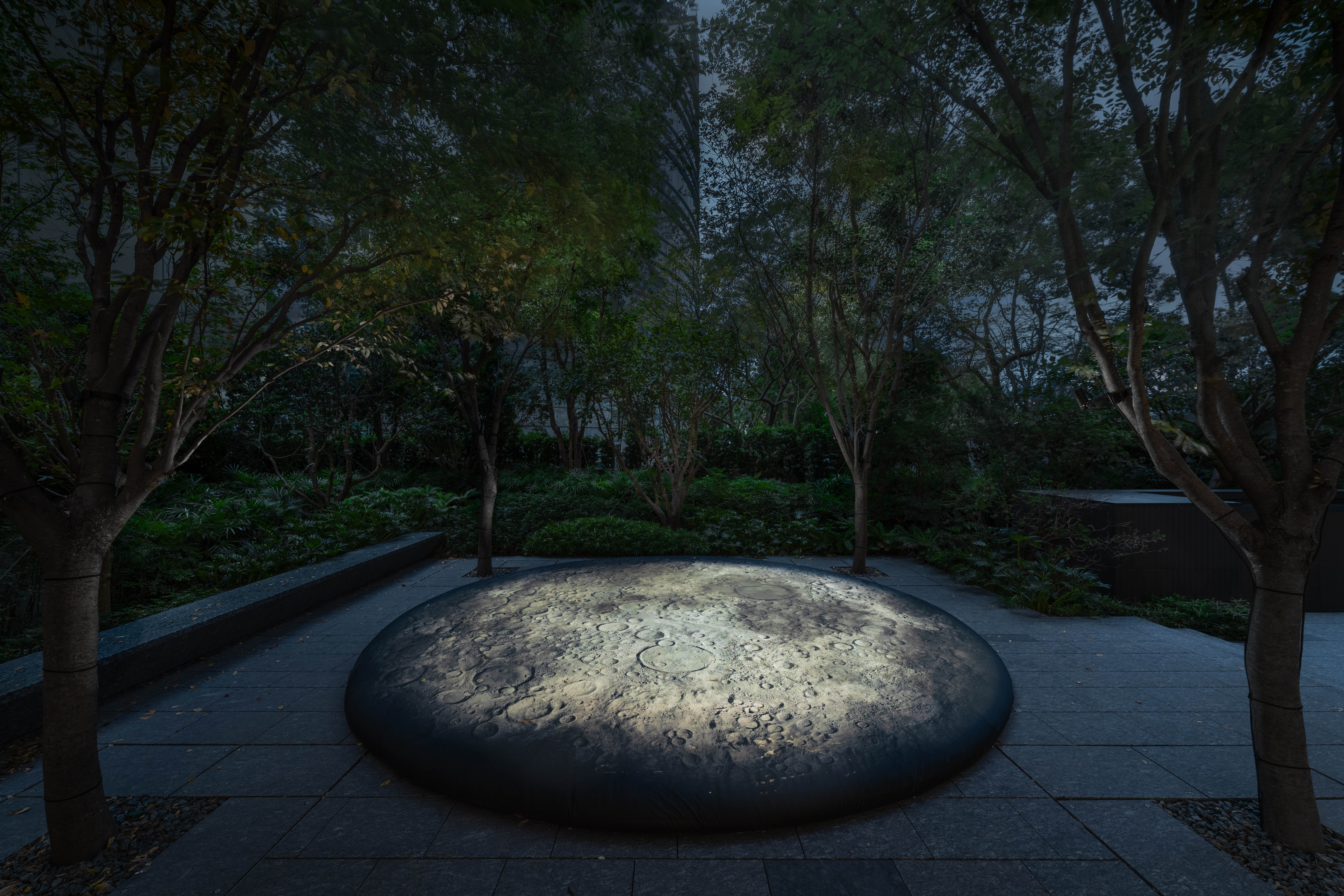

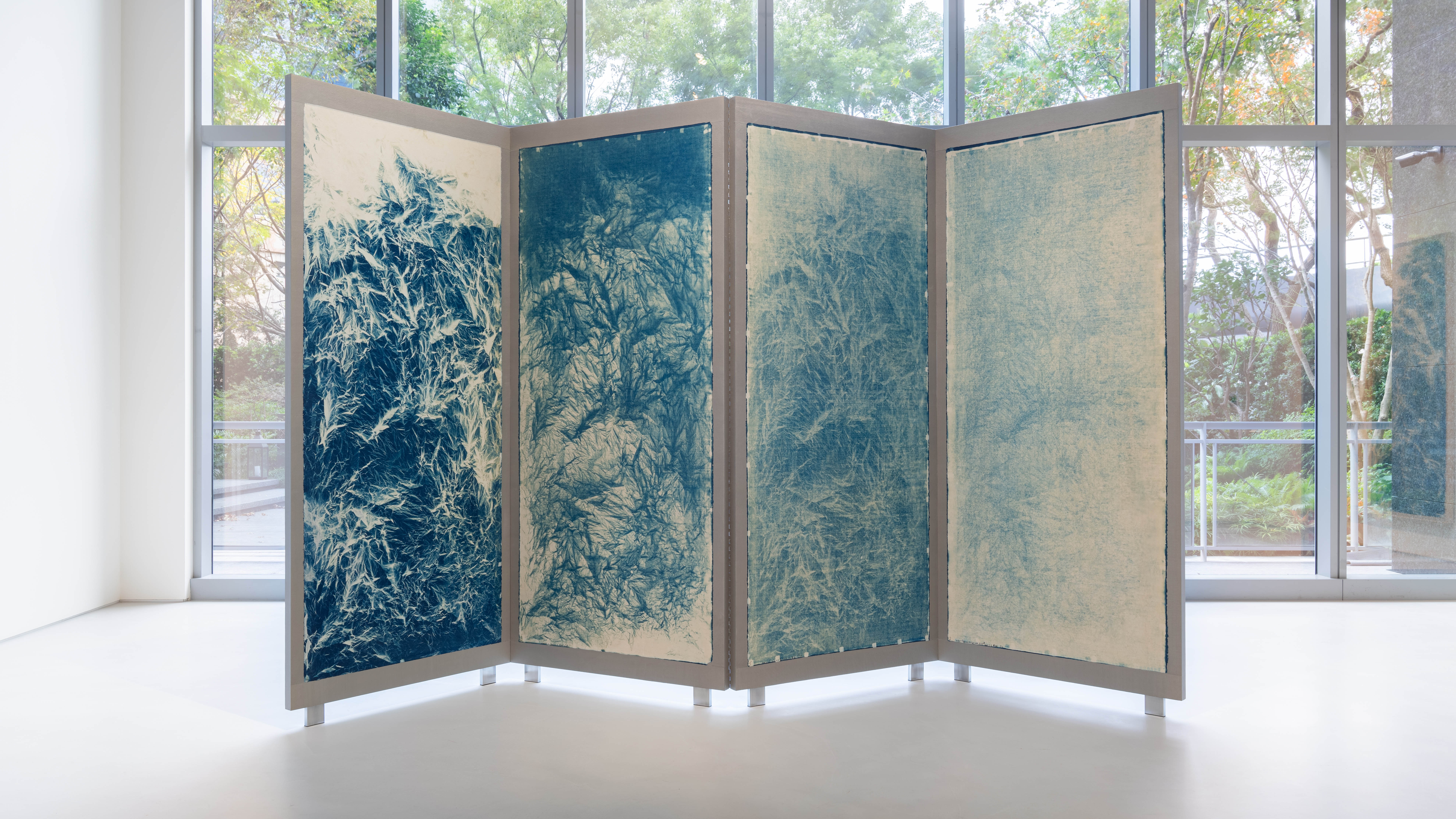

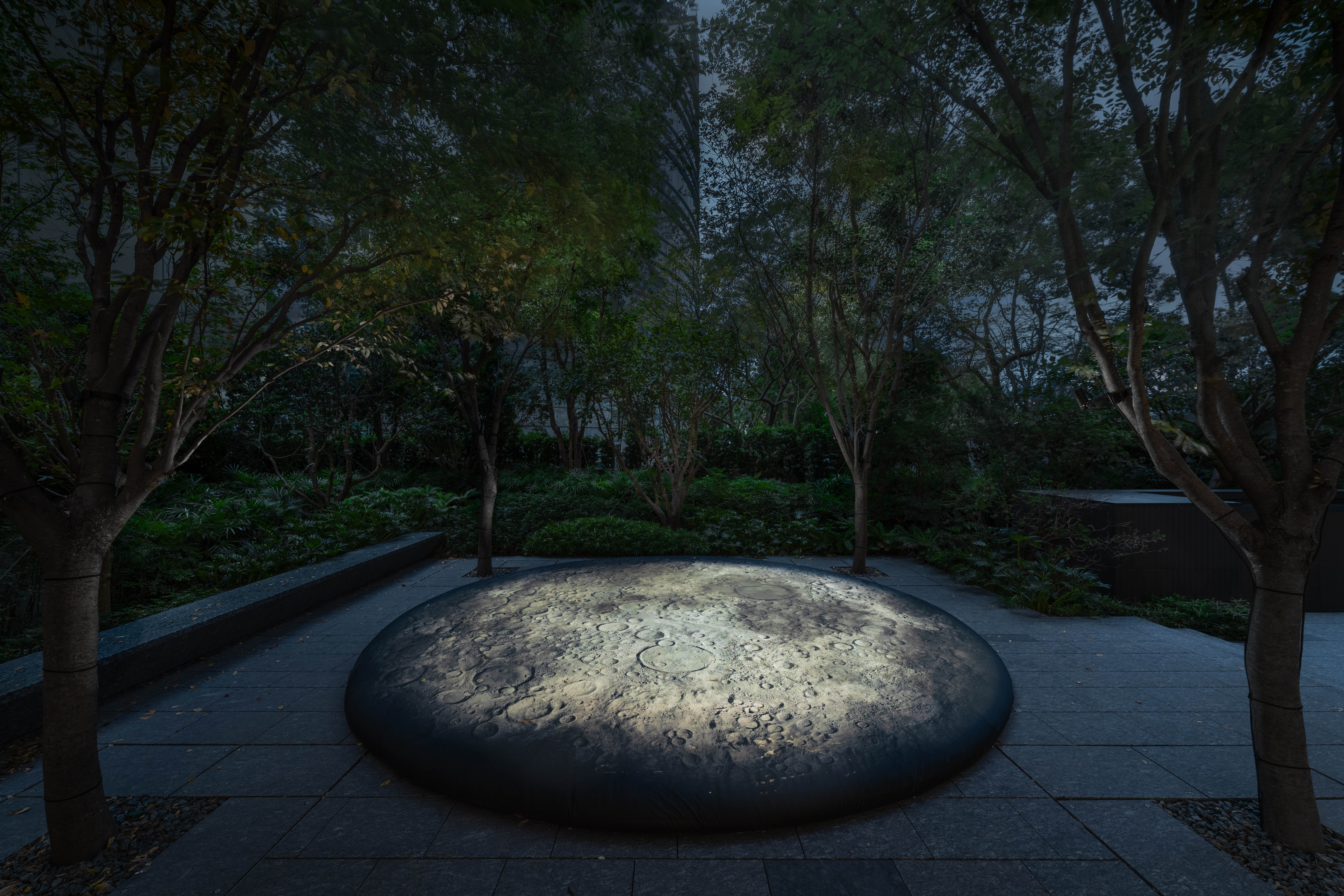

gdm 爍樂畫廊於台北新空間呈現吳季璁個展《氰山映月》,為藝術家在畫廊的第四次個展,也是爍樂台北的開幕展。此次展出特定場域裝置《 Lying Moon 》、《氰山集》、以及藝術家的新實驗系列《Fading Origin》。

光線是吳季璁的多元創作中不可或缺的元素。氰版藍曬是最古老的攝影技術之一,是一個將紙張浸泡在感光溶液中,然後在陽光下曝曬的過程。2012 年,吳季璁從《皴法習作》系列開始探索氰版藍曬技術。在過程中,他用雙手不斷重塑紙張的皺摺,使曬完的結果宛如山巒絕壁。在吳季璁的作品中,皺摺的動作取代了照相機來創造圖像,為傳統的山水畫增添了行爲表演性。為了進一步強調山水畫的構圖,在他的《氰山集》系列中,吳季璁將這些處理過的宣紙裁切,拼貼,並以白色壓克力強調其 「山谷」及「山脊」。近年來,吳季璁將作品拼貼在塗有壓克力膠的鋁板上,在光線下反射出明亮的光芒。

月亮和氰版藍曬都是太陽反射的結果,隨著光線而變化。吳季璁巧妙地駕馭創作過程中看似無法控制的因素。經過 12 年的實驗,吳季璁並不依賴光線,而是操縱光線——細膩地,就像月光靜靜地灑在山谷和山峰上。

當代藝術的重構

吳季璁自幼接受東西方傳統繪畫的訓練,包括書法與水墨藝術,吳季璁深受山水畫的意境與美學吸引。山水畫中的筆墨技巧不僅是一種表現形式,更傳遞了創作者的精神狀態與情感流露。這些傳統技法使得吳季璁對自然、空間與生命的關聯產生了持續的思考。然而,當代文化的變遷使得毛筆書寫變得陌生,山水畫的美學也逐漸被邊緣化。為了讓現代觀眾重新理解這些傳統藝術的價值,吳季璁起心動念探索將古老的意境融入當代創作語境的方法。「在這個過程中,我發現,單純的技法傳承不足以打動當代的心靈,唯有通過更直接的表達形式,才能真正延續傳統的生命力。」吳季璁如此提及。

為了突破技術限制,吳季璁自大學時期接觸了錄像藝術與裝置藝術,這些媒介帶來了嶄新的視角與可能性。他發現,透過科技與空間的融合,可以更自由地傳遞藝術的精神內核。錄像與裝置的實驗使其重新審視繪畫的價值「它不僅僅是一種傳統的表現工具,更是一個開啟對話的平台。通過結合傳統與現代,我的創作試圖在文化的延續與轉變中找到一種平衡。」

技術透明性與數位影像的挑戰

吳季璁的創作過程強調技術的直覺性與透明性,這意味著觀眾可以清晰地感受到技術的運作方式,而非被複雜的數位幻覺所掩蓋。數位媒體中技術如同一個無法解讀的「黑盒子」,雖然創造了極具吸引力的視覺效果,卻往往使觀眾難以理解其內在邏輯。相較之下,傳統或古老技術因為直觀而更容易與人建立情感連結。吳季璁認為,藝術應該是一種可以引發思考的媒介,而非單純的視覺享受。

從早期的底片攝影到後來的數位影像,吳季璁藝術歷程也見證了技術變遷對影像真實性的挑戰。底片攝影因其化學性質而帶有一種無法取代的真實感,而數位影像的普及則模糊了真實與虛構的界線。這種轉變不僅反映了技術進步,也讓吳季璁更加思考影像在不同時代的文化意涵。數位技術雖然賦予創作者更大的自由度,但也使得影像的真實性逐漸失去其原有的價值。

「在我的創作中,我嘗試透過對媒材的選擇來回應這一挑戰,例如以實驗攝影技術將傳統水墨的特質轉化為新的視覺語言。」

傳統美學,當代表達

吳季璁的創作核心圍繞著如何在當代語境下延續東方美學的精神,並將其與新媒體技術相結合。台灣特殊的文化背景提供了多元的藝術語言,以跨文化的視角來探索藝術的本質。在創作中,吳季璁偏好使用傳統材料如宣紙,結合攝影與無相機技術,創造出介於傳統與當代之間的視覺效果。例如:使用直接曝光 Photogram 的方式,將自然形態如植物與光影結合,以無需相機的方式捕捉瞬間的意境。這種手法既保留了傳統山水的美學,又注入了當代藝術的實驗精神。

此外,空間在吳季璁的作品中扮演著重要角色。每一件作品不僅是一幅畫或一件物品,更是一個與空間對話的媒介。如一幅模擬中國園林中「隱蔽」概念的作品,將傳統的園林結構轉化為當代展覽中的視覺入口。這種轉換不僅拉近了觀眾與傳統文化之間的距離,也讓作品成為觀眾進入另一個世界的門徑。「我相信,藝術的力量在於它能夠在變化的時代中傳遞恆久的價值,而這種價值正是我不斷追求的創作目標。」吳季璁如此解釋。

靈感的啟發是難以捉摸

在世界上,所有的現象或許都曾經出現過,它們或多或少地出現在每個人的眼前,但只有在特定的狀態下,才能夠真正地看見或聽見。這就像是我們需要在放鬆的狀態下,像進入遊戲一樣,才能捕捉到那些微妙的細節。如果我們的目的性太強,我們便無法注意到周圍發生的事,因為那時候,我們只是急於達到目標。

在吳季璁的藝術世界中亦有同感,「如果一開始就明確地告訴你作品的重點和意義,那麼其實意義就不再那麼深刻了。藝術的真正魅力,在於將自己放鬆到一個自由的狀態,讓作品自然地出現,這樣的狀態能夠讓藝術創作中的細節和靈感自然而然地湧現。雖然這些東西很難解釋,但這是一個需要心靈放開的過程。」

在眾多藝術家的自傳中,我們常常可以看到許多人認為自己是通過創作將神的訊息傳遞到世界上。吳季璁在所有自我的生命經驗中,發現創作有時確實是如此。這些靈感的來源,往往是無法理解的,彷彿它們會在某個特定的時刻來到,而那個時刻和那個人,似乎也不是我們能夠控制的。這些靈感的降臨是隨機的,並且有時候會讓人感到驚訝。吳季璁形容此概念這與一個人的「氣場」有關。那些氣場強大的人,更容易捕捉到這些靈感,並將其轉化為創作。相反,有些藝術家則不斷強化自己的風格與形式,像是鍛鍊武功一樣,一步步地強化技術與技巧,但這種方法的局限性在於,當形式過於僵硬時,創作的可能性就會變得狹窄,最終容易造成創作上的困境或靈感的枯竭。

這樣的觀點不僅僅是對藝術的理解,它也在某種程度上反映了我們如何看待世界、如何接納和融入周圍的事物。當我們不再過於焦慮結果,並放下控制的欲望時,我們才能真正地體會到藝術創作的美好,並讓靈感自然而然地流動。亦如同我們永遠都不知道結果的氰版藍曬創作手法,一切是如此曖昧不明、渴求結果,卻又深知僅能靜靜等候。

當議題與觀點圍繞著「貢獻」

藝術的世界是一個充滿可能性的領域,我們作為創作者能夠貢獻什麼呢?吳季璁認為,這些貢獻來自我們的區域文化、我們的傳統以及我們在生活中獲得的經驗。這些元素是文化的根基,它們賦予了我們與眾不同的視角。在台灣,我們常常會跟隨國際潮流,這樣的做法看似與全球接軌,但其實往往失去了獨特性。當我們完全模仿國際趨勢時,我們無法在世界舞台上展現出真正屬於我們的文化特質。因此,吳季璁使用的創作方式始終圍繞著深入挖掘傳統文化中獨特的元素,並探索區域性的共同文化記憶。這些元素有時是如此微妙,以至於大部分人未曾注意到。

對此吳季璁舉例旅外經驗說道「在歐洲展覽我的作品時,觀眾問我為何揉過的紙張能攤平,我才突然意識到,這是因為我們擁有宣紙的製作經驗,這是他們無法理解的概念。對他們而言,紙張總是厚重的,且無法輕易攤開,而這正是我們文化中獨特的一部分。這些細微的差異,其實深刻地影響著我們的創作與世界的對話。」

除了紙張的物理特性,吳季璁提及還有一個文化差異對藝術創作的影響,那就是書寫和觀看的方式。西方的書寫習慣是橫向的,從左到右,而在東方,包括中文、日文和韓文,則有從上到下、從右到左的書寫方式。這些習慣不僅影響我們如何書寫,也影響我們如何觀看與創作藝術作品。

西方人在觀看藝術作品時,習慣從左上角開始,眼睛自然會沿著作品的結構向下移動。而東方觀眾,尤其是東北亞地區的人,則有不同的視覺習慣,我們可能會從右上角開始觀察,並且能夠在視覺上進行多方向的交錯閱讀,這種習慣也會影響藝術的創作方式。特別是在抽象畫中,這樣的視覺差異會直接影響畫作的創作過程及其最終呈現的效果。因此,藝術不僅僅是技術的表現,更是文化習慣和觀察方式的反映,這些微妙的差異構成了我們獨特的藝術語言。

在交錯中梳理,概念中延伸

當代藝術在某些方面似乎走向了一個瓶頸,很多藝術家過於專注於觀念與議題的表達,這些表現往往簡單、明確,容易被理解,但卻缺乏深層的感知與情感的交流。吳季璁認為,藝術的核心價值應該是從感知出發,深入挖掘視覺語言的潛力,將藝術的表達推向更加細膩的層次。

當代藝術的發展過程中,我們忽略了許多細節,這也使得藝術創作逐漸失去了往昔那種細緻入微的感受力。吳季璁則表示「藝術應該不僅僅是關於當下的潮流,而應該關注那些超越時代性、具有永恆價值的元素。我們應該在追求當代的過程中,始終不忘從傳統中汲取養分,並在此基礎上創新,而非單純地迎合當前流行的藝術形式。」

最終,吳季璁認為,藝術的真正核心並不僅在於傳統或當代,而是在於如何從傳統中創新,如何將歷史的智慧與當代的需求相結合。我們不應該盲目追求當代的潮流,而應該思考如何從傳統中汲取力量,並在當代語境中找到創新的表達方式。正如我們對西方文化的興趣,西方人對我們的文化也同樣充滿好奇。這種跨文化的交流是全球化的真正意義,而不是單純的模仿他人。我們應該珍惜我們的文化遺產,並在此基礎上創造出屬於我們的未來。

傳思現場直擊

Exhibition / 吳季璁個展「氰山映月」

Date / 2024.12.19 – 2025.03.29

Location / gdm 爍樂(114 台北市內湖區瑞光路 390 號 1 樓)

Editor / Jonathan Tseng

Author / Jonathan Tseng

Photo & Information Credit / gdm 爍樂、吳季璁