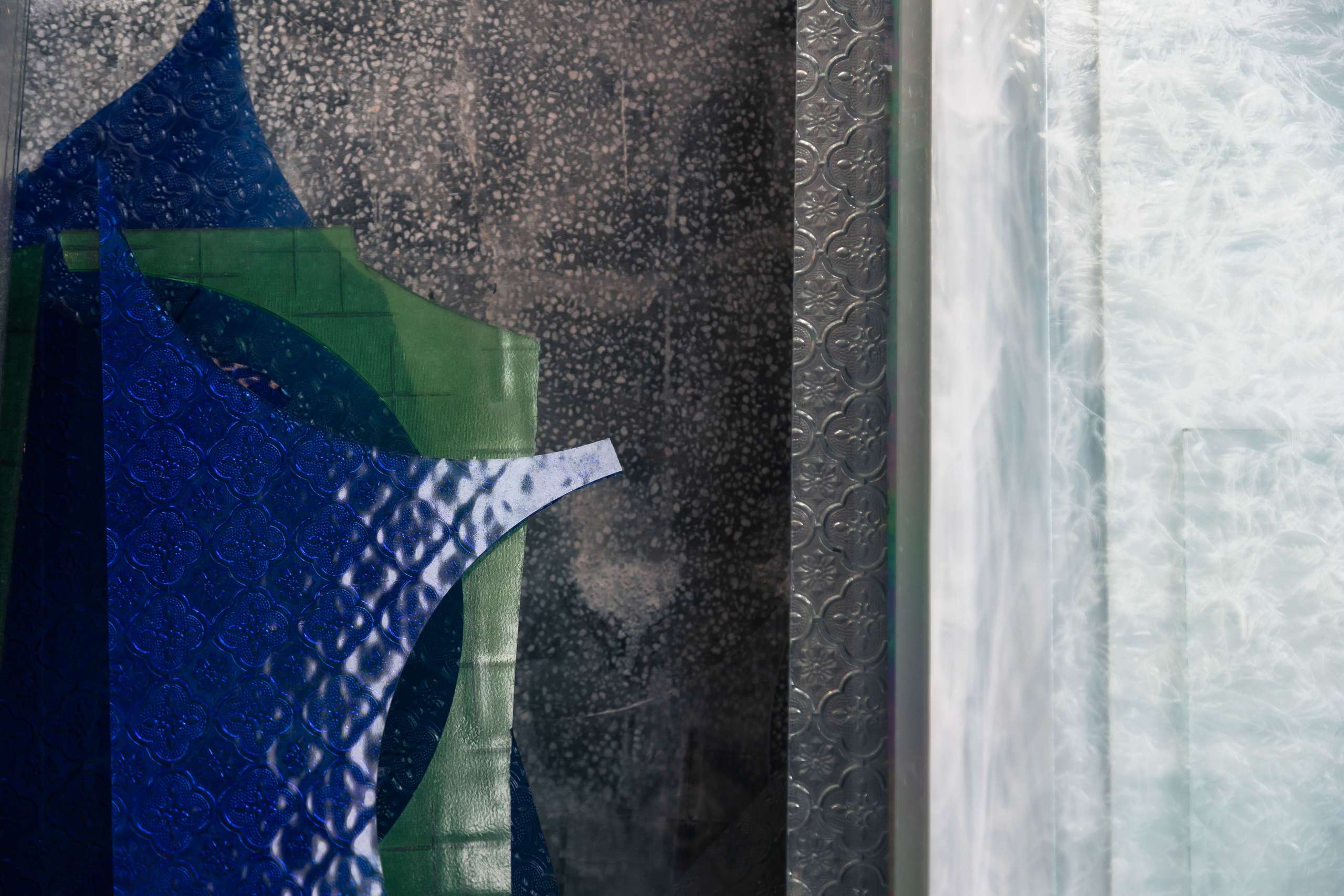

壓花玻璃或許是眾人對於臺灣早期窗戶的印象,早期由歐洲傳入,臺灣則是壓花玻璃的代工廠,繁複的海棠花、十字花、鑽石紋,透光卻不透明的特性,在 50、60 年代廣受歡迎。近幾年,壓花玻璃被視為是乘載回憶的載體,逐漸受到重視,而「真真鑲嵌玻璃研究所」也成為「回憶保存所」的代名詞。

「真真鑲嵌玻璃研究所」(以下簡稱為「真真」)天花板上懸掛著以鑲嵌玻璃製作的燈具,不同大小、高低、色彩與造型,上面的花紋在工作室地面,投射出童年的影子。人們對於光線的著迷如同飛蛾撲火,從希臘神話中的 Icarus 便可窺見一二, Icarus 的故事重點總在自大與傲慢招致的毀滅,然而 Icarus 究竟在光的後面看見了什麼,使得他奮不顧身的朝著前進?

照亮記憶的同時,也療癒自己

進入室內,眾人總是習慣性的先按下牆上的電源開關,等到光充盈所處環境後,便重新忙於手邊的事,「燈具」相較於「光源」,似乎很常委身於配角的姿態,或是淪為減弱光源的工具。鑲嵌玻璃工藝聽起來距離眾人遙遠,但其實早期臺灣為 Tiffany & Co. 做的燈具,或是 TGI FRIDAYS 餐廳看到的吊燈,就是鑲嵌玻璃工藝。「真真」的主理人張博傑,早期從美術班、實踐建築,一直到北藝新媒,求學時期的主軸很難與鑲嵌玻璃聯想在一起。張博傑表示「當代藝術好像都與觀眾有某種距離,我們常在討論較為虛幻的概念,如哲學脈絡;但在製作鑲嵌玻璃時,物理性的組裝互動,則讓人感覺比較真實。」他更認為自己在與材質互動中,學習如何成為真實的模樣。童年時期人們或多或少都有與自己相處的時光,對於張博傑來說,手作將他帶回帶童年時獨處的空間,在動手的過程中沈澱和療癒,也回歸到最初的童心。從最初單純的「追求療癒」,到慢慢脫離藝術圈,再重新踏入創作,在不同領域間往返的張博傑說,真真鑲嵌玻璃研究所的「研究所」三字,正是呈現了自己一直以來的追尋與實驗。

創作就是最好的自我面對

接觸鑲嵌玻璃從創作需求開始,然而「真真」品牌的建立,源自一趟瀨戶內海的旅程,對張博傑來說,最棒的收穫是得以在旅程途中好好傾聽自己。相較於品牌這種較為沈重的稱呼,「真真」更像是一個專案執行,多面向的慢慢發酵,其中的核心也很明確。張博傑坦率地表示,自己最初對於「真真」的期待便是與時代脫鉤的。與追求效率的現今相反,他選用難以獲得的壓花玻璃,以複雜的方式製作,而預約制的模式也使得「研究所」與當下方便的購買方式截然不同。「預約制讓眾人可以專心面對彼此,討論作品在這個時代的意義。」以當代角度來看或許會認為過於耗時,然而對張博傑來說其實是更有效率,因為眾人不僅帶走作品,同時也更了解擁有者的回憶與故事,例如一面被沾染到油漆的玻璃窗,被轉變成燈具留存下來,便可以等待下一個來點亮室內、傾聽故事的人。

世界加速時,反倒要悠閒漫步!

如同張博傑所提的,他將真真視為一個專案計畫,而不是做這個品牌一百年、一輩子,嘗試在有限的範圍內,為眾人提供一個新穎和有趣的選擇。相較於一些習慣在幕後操刀或提供想法的創作者,張博傑更喜歡親身接觸材料,了解製作的過程,與老師傅摸索與學習的過程裡,也可以去想像那個沒經歷過的年代,以及重新思考當代創作者要如何去呈現。「我覺得世界是立體的,身體感知也會比邏輯理解來得多元。動手製作時,搞不好也會一直解開困惑自己的問題。」在使眾人了解玻璃時,其實張博傑也藉此來了解不同面向的玻璃。對創作侃侃而談的張博傑在話題回到自己身上後,顯得有些靦腆:「基本上我大部分時間就是在工作室和住家間移動,放假就去打羽球和兜風。」自稱自己是「業餘幽默家」與「不設限創作人」,張博傑笑著表示「我認為每個媒材都會反映出創作者的個性,而鑲嵌玻璃就跟我的個性蠻像的」。張博傑隨性模樣下,隱藏著的浪漫與脆弱,守護著那顆溫柔而細膩的心——如同玻璃堅硬透明,卻能使光變得柔和。

當浪漫的光回歸現實

真真一直以來都嘗試在跟不同的領域合作,2020 年與許雁婷的聲音合作《光音》,便是將壓花玻璃製作成黑膠,當唱針在玻璃上遊走時,呈現出想像中的外星球聲音,不只欣賞玻璃,更可以「聆聽」玻璃。音樂、視覺、產業合作後的走向該往哪裡?「真真」的野心不大,願景卻不小,嘗試打造出集合跨界創作,發展其他五感體驗。藉由獨處了解玻璃這個材質,也發現到早期企業送禮時,贈送的玻璃餐具印上「歡迎光臨」、「祝你健康」字樣,賦予了現今沒有的熱情與人情味。

此次於春室展出的展覽「 CMYK 」,他將這個概念移植,但色調轉為輕盈,而拼貼、剪紙的設計排列也更顯活潑,將童年活力的熱度,用烤花工藝轉印在玻璃杯上。從產業界、藝術家、工藝家,張博傑不只合作,更嘗試將各個領域串連起來,「傳統的藝術教育將眾人教到下一個階段,卻沒有告訴我們該如何與社會實際發生關係。」張博傑致力於沒有人做過的事情,提供範例讓他人參考其他選擇的可能性。

不只《等一個朋友》,我們也在等某個人

每個人心中都有一個理想的自己,朝著目標前進的途中,也造就、影響了眾人。白南準身為錄像藝術家的先驅,便存在著某股吸引張博傑的能量。「我喜歡他像搭飛機一樣,逆著氣流,不畏懼任何事物往上衝的幹勁」他笑著說。而白雙全的作品《等一個朋友》,則令他感到放鬆,不需要高科技,純粹卻充滿力量,甚至還有些浪漫。燈亮與燈暗,通常象徵一個人在家與否,當拖著疲憊的身軀回家時,看到點亮的燈,心中便充滿了溫暖。或許不只白雙全,眾人都在等待,等一個會在夜色闌珊時,為自己點燈的人,張博傑笑著說,「我就是個浪漫的人。」

抱持著總有人愛我的衝勁!

對於目標如此明確的張博傑,我們不免也好奇,若是有機會與過去的自己對話,會給予對方什麼建議。「不用太慌張,恐懼是一道門,打開門後什麼都沒有」,令人意外的是,他沒有多想便立刻回答。「早期很容易對未來感到焦慮和慌張,有時候每秒都在懷疑自己」,他坦然的表示,「最重要的是要認識自己的狀態,了解支持的理念,從小地方開始整理自己,不要一開始就做大東西。」當作品轉為商品時,總面臨理想與現實的拉鋸,溝通與妥協也成為很重要的橋樑,「我認為商品與作品沒有優劣之分,因為商品作為工業下的生產物,可以將價格拉低給更多人使用。」他接著以杯子作為「好作品」的舉例,「杯子是它的功能,但如果它可以賦予更大的意義,我覺得就是好作品。」

「我在思考的並不是展覽結束後,合作就沒了,而是可以一直延續下去。」關於真真鑲嵌玻璃研究所,張博傑希望會是團體模式,「每個人來自不同領域,一起去建構空間、藝術家、民眾,三方都有收穫的平台。」

物品乘載了人們當時的情感,指向時空背景以及贈與物件的人,成為時光樞紐,輕易地將我們拉入回憶漩渦。張博傑運用帶有故事的物件,不僅在創作過程中將回憶重新再製,同時也在商業、作品與自身中找到平衡,獲得療癒。光的背後究竟是什麼?或許 Icarus 對自由的渴望,如同張博傑對於創作的真實與真心,是永恆不變的追尋。

Editor / Asta Chang

Author / Kuan

Photo Credit / MIAO’s photography